国際比較 デジタル時代における紙の本

PISAをはじめとする国際学力テストでは、家にある紙の本の数を聞くことがよくあります。どの調査でも大抵家にある本の数は親の社会経済地位をコントロールした後でも、学力や読書週間と相関があります。つまり、お金があってもなくても、親の学校歴が高くても低くても、家に本がたくさん生徒は成績が良い傾向があるということです。

ただし、最近は書籍のデジタル化が急激に進んでおり、親が読書家であってもその本は親のデバイスの中にあって子どもがアクセスできる本の数は減っているかもしれません。また逆に子どもとデバイスを共有していれば昔よりも子どもがアクセスできる本の数は増えているかもしれません。

デジタル時代において子どもたちの紙の本の量や読書への取り組み方はどのように変わってきているのでしょうか?

結論

・家にある紙の本の数は年々減っている。

・紙で本を読む生徒はデジタルで本を読む生徒よりも読書量が多い。

・紙で本を読む生徒および紙とデジタルの間で読書時間のバランスをとる生徒はPISAの国語の成績が良い。

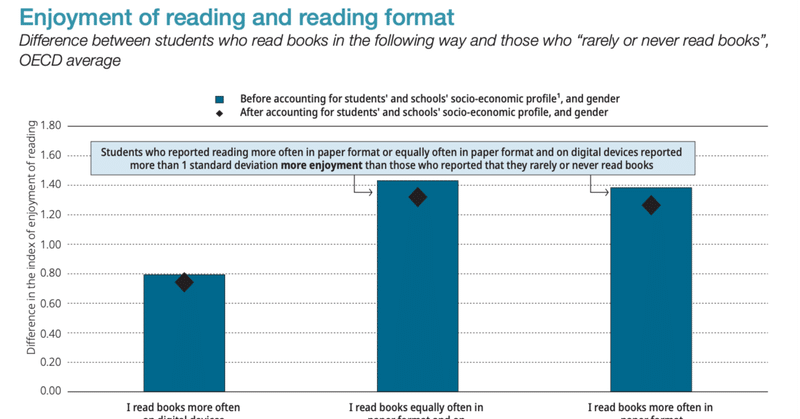

・紙で本を読む生徒および紙とデジタルの間で読書時間のバランスをとる生徒は読書をより楽しむ。

※因果関係ではなく相関関係です

分析手法

PISAに参加した15才の生徒に対するアンケートの国際比較(2022年のデータ)

社会経済的に恵まれた生徒もそうでない生徒も共に家にある紙の本の数は2000年、2009年、2018年と年々減っている

本をどのようなフォーマットで読むかという質問に対する回答別:家にある本の数

①ほとんど本は読まない 113

②本は紙よりもデジタルで読むことが多い 131

③本は紙とデジタル半分くらいずつで読む 179

④本はデジタルよりも紙で読むことが多い 195

本をどのようなフォーマットで読むかという質問に対する回答別:国語のスコア

②本は紙よりもデジタルで読むことが多いの生徒に比べて、③本は紙とデジタル半分くらいずつで読む、または④本はデジタルよりも紙で読むことが多い生徒は、親の社会経済地位や教育歴の影響を除いたあとでも国語のスコアが高い傾向がある

本をどのようなフォーマットで読むかという質問に対する回答別:読書好き度

②本は紙よりもデジタルで読むことが多い生徒に比べて、③本は紙とデジタル半分くらいずつで読む、または④本はデジタルよりも紙で読むことが多い生徒は、親の社会経済地位や教育歴の影響を除いたあとでも、読書を楽しむ傾向がとても(偏差値換算で5程度)高い。

編集後記

そういえば子どものころは両親の紙の本を読めないまでもパラパラめくったり背表紙のタイトルを眺めていたような気がします。それが私の活字への興味や親しみに影響を与えたのかもしれません。ところで私は電子書籍派のため家に紙の本はほぼありません。将来は子どものために紙の本もしくは紙の本に替わる何かを家に置いておこうかなとこのレポートを読んで思いました。

文責

識名由佳

スゴ論では教育に関する「スゴい論文」をnoteにて紹介しています。定期的に講読したい方はこちらのnoteアカウントか、Facebookページのフォローをお願いいたします。

https://www.facebook.com/sugoron/posts/109100545060178

過去記事のまとめはこちら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?