正解を褒める vs. 間違いを指摘する:飴と鞭の使い分け

生徒がテストで80点を取ったとき、「80点も取れたこと」に対して褒めるべきか、「20点分取り損ねたこと」を指摘するべきか、考えたことはないでしょうか。飴と鞭も使いよう、ということで、ポジティブなフィードバックとネガティブなフィードバックをうまく状況によって使い分けることは指導する側にとっては非常に重要なスキルだといえるでしょう。今回はこのテーマに関して、心理学の側面から着目した論文を紹介します。

キーテーマ

ポジティブフィードバック・ネガティブフィードバック

結論

一般的に初心者へはポジティブなフィードバック、上級者にはネガティブなフィードバックが有効である。

前提:当事者による成果の捉え方

フィードバックとは何かしらの成果に対して下されるものです。

フィードバックの出し分け方について考えるための準備段階として、当事者はこうした成果をどのように捉えることできるのか、ということを考えてみましょう。

しょうすけ君が算数のテストで95点を取ったとします。

高得点にしょうすけ君は大喜び。

この場合における成果は、「テストで95点(高得点)を取ったこと」と言えます。

では、この成果を、しょうすけ君はどのように捉えるのでしょうか?

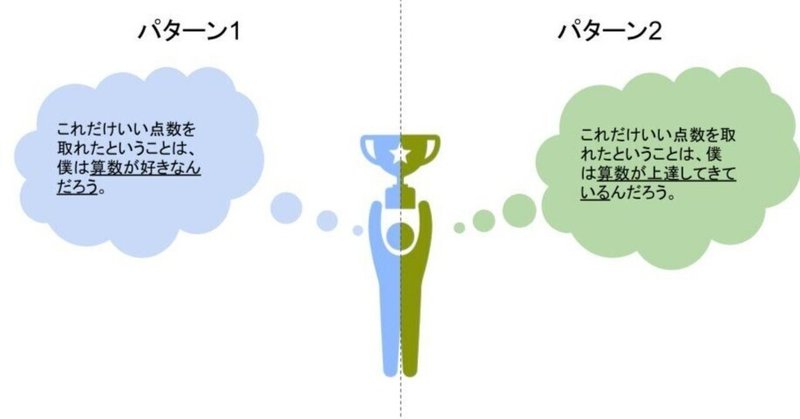

本論文では、以下の二種類の捉え方があると論じます。

ここでパターン1を、「関心・興味の確認」(原文:”expressing commitment”)、パターン2を「進捗の確認」(原文:”making progress”)と呼ぶことにしましょう。

「関心・興味の確認」のパターンでは、95点のテスト(成果)はしょうすけ君(当事者)が自分が「算数が好き、算数ができるようになる」という関心・興味を持っているということを認識させ、その関心・興味を強化する役割を担っています。

一方、「進捗の確認」のパターンでは、95点のテスト(成果)はしょうすけ君(当事者)が元々持っていた「算数ができるようになる」というゴールに対して自身の進捗状況を確認するための役割を担っています。

この分類は、成果が望ましいものではなかった場合(例:テストで18点しか取れなかった)も発生します。

点数が悪いという成果は、「自分は算数を好きでない」(関心・興味の確認)、もしくは「自分は算数が不得意だ」(進捗の確認)という二つの捉え方ができるのです。

この分類で肝となってくるのは、元々しょうすけ君が「算数ができるようになる」という目的意識を持っていたかという点です。

もともとこの目的意識を持っていなかった場合は、成果はこの目的意識を芽生えさせるきっかけになりますし(関心・興味の確認)、持っていた場合は、成果はこの目的に対して自分の立ち位置を確認するきっかけとなります(進捗の確認)。

各捉え方に対する効果的なフィードバックの出し方

いよいよ本題です。

成果を通して当事者が「興味・関心の確認」をしているか、「進捗の確認」をしているかにより、適切なフィードバックの出し方は異なります。

結論からいうと、当事者が「興味・関心の確認」をしている場合はポジティブなフィードバックがより効果的であり、「進捗の確認」をしている場合はネガティブなフィードバックがより効果的になります。

例えば、最近サッカーを始めたばかりの花子さんに対して、試合後にフィードバックを与えるとしましょう。

花子さんはサッカーを始めたばかりのため、まだ自分がサッカーが好きなのかどうかということに対してまだ整理ができていません。

そんななか、ポジティブ・ネガティブなフィードバックを与えるとそれぞれどのような反応が予想されるでしょうか。

この場合は、ポジティブなフィードバックの方が花子さんにとって良いと考えられます。

まだサッカーが好きなのか整理できていない花子さんは、サッカーに対する「興味・関心の確認」をしている段階です。

ここでポジティブなフィードバックを出してあげると、「自分はサッカーが好きかもしれない」という捉え方をされやすいので、今後の継続につながります。

一方、ネガティブなフィードバックを出してあげると、「自分はやはりサッカーが好きではない」という捉え方をされやすく、次の努力につながりにくいのです。

一方、サッカーを小学生から習っており、プロを志すさゆりさんの場合はどうでしょうか。

この場合は、ネガティブなフィードバックの方がさゆりさんのためになると考えられます。

さゆりさんは既に「サッカーがうまくなりたい」という目標を持っており、この目標に対して「進捗の確認」をしている段階です。

ここでポジティブなフィードバックを出してあげると、「自分はもう上達しなくてもいい」という錯覚を与える可能性があります。

一方、ネガティブなフィードバックを出してあげると、自分の現状と目標の間のギャップが明確になるため、次の努力につながりやすいのです。

この二つの例を比較し一般化すると、初心者と上級者の間でフィードバックを使い分けることが有力であることがわかります。

まだ駆け出しで、そのタスクに対してそもそも関心を持てているかどうか定かでない初心者に対しては、まずは関心を持ってもらうためにもポジティブなフィードバックが有効です。

一方、上級者の人たちは今更そのタスクに対する関心を改めて確認する必要はありません。ポジティブなフィードバックをもらうより、ネガティブなフィードバックを通して改善点を明示された方が次の行動につながりやすいのです。

このモデルは実際の実験によっても検証されており、状況に応じた適切なフィードバックを出すための考え方として有力視されています。

まとめ

当事者が「興味・関心を確認しているか」「進捗を確認しているか」によって、効果的なフィードバックの種類は異なる。

留意点

大事なのは初心者か、上級者かではなく、その人が既にそのタスクに対する興味・関心を確立しているか、です。

例えば、仮にスキル的に優れた上級者であったとしても、そのタスクに対する関心や自信が揺らいでいる場合は、ネガティブなフィードバックはむしろ成長への妨げとなってしまうきっかけにもなりえます。

エビデンスレベル:メタアナリシス

編集後記

初心者には優しく、上級者には厳しく、という作戦は無意識にやっている人も多いのではないでしょうか。相手が既にどれほど興味・関心を持つことができているのか、どれほどの目的意識を持っているのか、ということを判断することが適切なフィードバックを出すうえでは大切なようです。

文責:山根 寛

スゴ論では週に2回、教育に関する「スゴい論文」をnoteにて紹介しています。定期的に講読したい方はこちらのnoteアカウントか、Facebookページのフォローをお願いいたします。

https://www.facebook.com/sugoron/posts/109100545060178

過去記事のまとめはこちら

Fishbach, A., Eyal, T. and Finkelstein, S.R. (2010), How Positive and Negative Feedback Motivate Goal Pursuit. Social and Personality Psychology Compass, 4: 517-530. https://doi.org/10.1111/j.1751-9004.2010.00285.x

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?