教育のスゴい論文

教育に関する「スゴい論文」を1分で読める記事にまとめています。

記事一覧

教育の効果はどう測る?② 実装評価

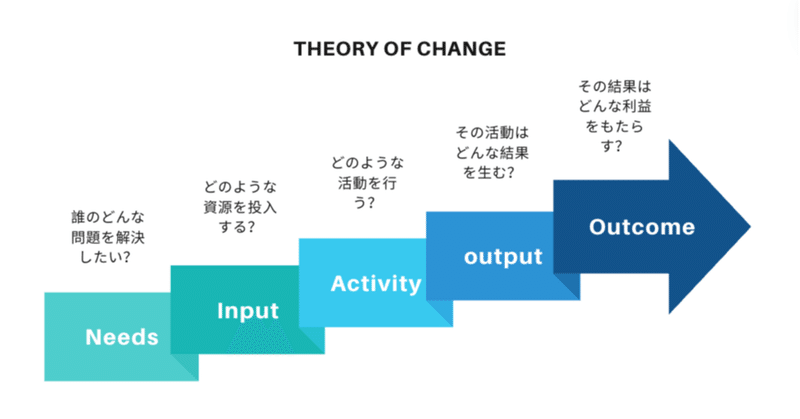

教育の効果測定シリーズ第二弾です。前回は、健全な評価のためには関係者間でセオリーオブチェンジについて共通認識を持つことが重要とお伝えしました。 https://note.com…

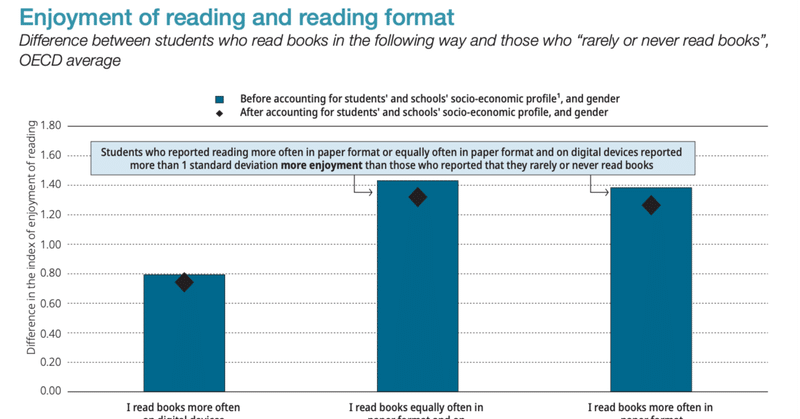

国際比較 デジタル時代における紙の本

PISAをはじめとする国際学力テストでは、家にある紙の本の数を聞くことがよくあります。どの調査でも大抵家にある本の数は親の社会経済地位をコントロールした後でも、学力や読書週間と相関があります。つまり、お金があってもなくても、親の学校歴が高くても低くても、家に本がたくさん生徒は成績が良い傾向があるということです。

ただし、最近は書籍のデジタル化が急激に進んでおり、親が読書家であってもその本は親のデ

教育の効果はどう測る?② 実装評価

教育の効果測定シリーズ第二弾です。前回は、健全な評価のためには関係者間でセオリーオブチェンジについて共通認識を持つことが重要とお伝えしました。

https://note.com/sugo_ron/n/na2e96eda43e7

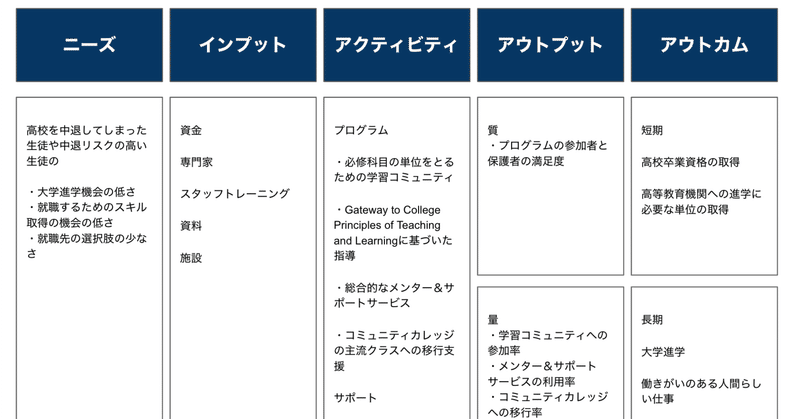

では、セオリーオブチェンジを使ってどのように評価を行うのでしょうか。Gateway to CollegeというアメリカのNPOの具体例を使ってご紹介します。

2つの評

幼稚園は学力偏重になっているのか?

2020年、日本の小学校において英語とプログラミング教育が全面的に必修化されました。ニュースでの報道を見ながら、「時代だなー」とぼんやりと感じたのを覚えています。(この記事を読まれている教職員の皆様にとっては、一大事だったかと思いますが、、、)社会のグローバル化・ICT化が進み、社会人として必要とされる力が多様化する中で、学校や生徒に求められることが次第に増えてきている、という感覚は多くの人が持っ

もっとみる