2023ファジアーノ岡山にフォーカス45『 行くよ行こう夢の舞台~14156~ 』J2 第34節(H)vsベガルタ仙台

2023/09/09 19:00kick off シティライトスタジアム

1、昇格戦線~48(始発)点~

33節消化地点で、7位〜11位まで岡山、群馬、山形、甲府、千葉の5チームが勝ち点48で並ぶ大混戦(群馬に関しては2試合未消化)。そして、プレーオフ圏内の6位の大分が、勝ち点50。得失点を考えると、大分の引き分け以下で、7位〜11位のチームが1つでも勝利すれば、順位が逆転することとなる。

ここからは、勝ち点を1点でも多く積み上げる事が求められる。負けない戦い方と勝てる戦い方、表現を変えると、失点しない戦い方と得点できる戦い方。この双方の戦い方、もしくはバランスの取れた戦い方が求められる。

48の始発地点に立つ岡山が今節、迎えたのが、J1で長らく戦って来たベガルタ仙台。開幕前の評価こそ高かったが、ここまで思うように勝ち点を積み重ねることができておらず、プレーオフ圏を巡る攻防のラインの勝ち点48戦線からやや遠い勝ち点40。プレーオフ圏内に目を向けると10差。ここを覆すには、4連敗と4連勝が求められるだけではなく、48戦線の失速が必要となってくる。もちろん、仙台が勝ち続ける必要があり、もし48戦線の岡山に敗れる事となれば、その差は重く圧し掛かることとなる。それだけに死に物狂いで勝ちに来る。

仙台の選手に目を向けると、日本代表に招集された事のある守備範囲の広い守護神の33林 彰洋、切れ味鋭いドリブラーの19斎藤 学、自ら仕掛けられるゲームメーカーである37長澤 和輝といった実績と実力を兼ね備えた豪華なメンバーが揃っている。

その仙台を迎え撃つ岡山は、6輪笠 祐士の体調不良からの復帰により、33節までの試合での経験。それこそ成功だけではなく、失敗をもチームの成長に糧に変え、補強を経て、辿り着いた現戦力の最適格と言えるメンバーの布陣で、この試合を迎える事ができた。

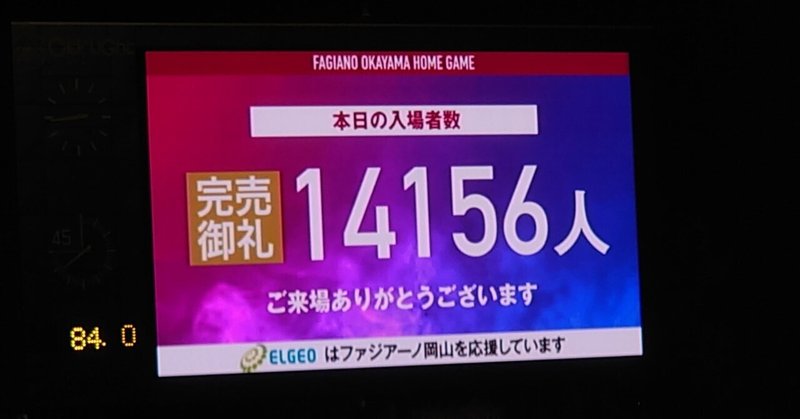

岡山は、3-1-4-2。仙台の4-1-4-1の今季の岡山では珍しいマッチアップで、岡山のサッカー、仙台のサッカーが、激しく衝突する。Tシャツ配布の後押しもあり、チケット完売。両チーム合わせて14,156人(行くよ行こう夢の舞台と語呂が良い人数)で、仙台の応援エリアを除いて、ほぼピンク色に染まったスタジアムの雰囲気の中で、行われた仙台戦を振り返っていく。

全文無料公開。スキーやフォローや、購読などをして頂ける記事を目指しています。一人でも多くの方に読んでいただけると嬉しいです。

2、暗中模索~前半~

岡山サポーターとして、今日もやってくれるはずだ。そういった期待を抱いて迎えたキックオフ。立ち上がりで、上手く入ったのは、岡山で、3-1-4-2の前掛かりのプレスと岡山のドリブル・キープ・パスで、前進していくというスピード感のある前進は、仙台の前進を許さず、プレス網に捕縛させることも許さなかった。

岡山の攻守におけるスピード感でやれるという手応えを掴んで入った立ち上がりで得たセットプレーで、5柳 育崇が頭で合わせて、ゴールネットを揺らしたが、7チアゴ・アウベスの位置が、オフサイドの位置で、GKの33林 彰洋とDFの邪魔をしたという判定で、オフサイドとなった。

岡山サポーター目線では、ボールに関与していないと認識したいが、仙台サイドからすれば、やはり7チアゴ・アウベスがプレーに関与したと感じても致し方ない。

副審の距離からは、7チアゴ・アウベスの位置が、オフサイドの位置であることは確認できるが、5柳 育崇のヘッディングシュートの軌道が、どこを通過したかは、ほぼ確認不可。あの位置から7チアゴ・アウベスのラインに対しての位置を認識できていれば、33林 彰洋や他の仙台の守備範囲を妨げたと見えやすいので、十中八九オフサイド判定になるというシーンであった。

逆に5柳 育崇のヘディングシュートがミートせず、33林 彰洋が飛びついたが、届かなかったという形で決まっていれば、オフサイドにならなかった可能性もある。奇麗にミートして、完璧なコースに決まって、7チアゴ・アウベスの立っていた位置によって、仙台の選手が守備対応できなかったと判断されて、オフサイドになることは、極めて自然であり、5柳 育崇にとっては、惜しいシーンであったが、映像を見返した限りは、受け入れざる得ないオフサイドであった。

このオフサイド判定で冷静さを取り戻した仙台が、岡山のプレスと前進に慣れてきた中で、4-1-4-1の2ブロック+フリーマンで挟むという囲い込む守備で、岡山の攻撃を捉え始める。目に見えて、岡山の前進が阻まれるだけではなく、マークを剥がせないシーンが増えてきた。岡山が、前進する術を見出せず、長めのパスや確実性の低い虚を突くパスを選択するシーンが増える中で、難しい時間が続く。

上手く、運よく仙台のDFラインの突破を図るというシーンを作るも4枚+1枚の仙台のスペースを埋めて、人に付く守備で、岡山のシュートコースを限定していくことで、蓋をして、形からフィニッシュという所での岡山の精度を著しく制限していた。

岡山も33試合の継続による連携という共通理解でのシンクロとも取れる奇麗なパスワークが、嵌ればシュートまで行けていたが、前述した通り、なかなか良い形でシュートを打たせて貰えなかった。48坂本 一彩や7チアゴ・アウベスが、シュートの形を作った以外は、決定機らしい決定機はなく、仙台の挟み込む守備と埋める守備、人に付く守備の前に、筆者の感じる岡山のサッカーの「sponge」の生地は、仙台の守備組織に挟まれ、まさに身動きが取れない前半となってしまった。

こうした守備組織に苦しむ岡山に対して、基礎技術に優れる選手の多い仙台が、止める蹴るのシンプルなパスワーク、ドリブルで前進できたことで、ボール保持で、仙台がぐっと流れを引き戻していた。ただ、最後のフィニッシュの所の形が、仙台の中で、構築できていなかった事で、アタッキングサードから先で、クロスやパスが味方に通らないシーンが目立った。

また、88ホ・ヨンジュンとマッチアップすることが多かった5柳 育崇が、奪えなくても簡単に88ホ・ヨンジュンに前を向かせることなく、自由を著しく制限したことで、仙台のチーム全体として、ゴール前に入っていく回数や良い形を作らせない事に成功していた。

岡山としては、前に運べない。中盤で、なかなかボールを奪えないという状況の中でもスコアレスで折り返す事ができたことは、仙台の攻撃が、まだ(最後の所が)未完成であった点と5柳 育崇を中心にDFが前を簡単に向かせない守備の粘りがあったことが、大きい。

両チームとも攻め切れない中で、得点のヒントを探す段階での攻防。まさに暗中模索の攻守でのハイレベルな戦いが前半にはあった。

3、休眠打破~後半~

後半に入ると、パス・キープ・ドリブルで、チーム全体で前進していく力が、目に見えて落ちるのが、岡山のサッカーである。そこで、後半の頭。もしくは、後半の10分〜20分の間に、99ルカオや8ムークを投入して、再度チームに活力を入れていくというのが、岡山の必勝パターンの1つとなっている。

この交代で、岡山の保持する時間こそ減るが、よりドリブル色とフィジカルを前面に出すサッカーへと転換していくことで、両チームの足が止まってくる時間帯に、99ルカオの強さと速さを併せ持った、J2トップクラスの推進力で、ラインの押し上げることで、岡山の時間を作っていくことで、前半とは違う形で、守備の安定と得点を狙って行く。

本来であれば、カウンターを狙って行くという形にシフトしたい岡山であったが、スコアレスであったために、フィッシャーである7チアゴ・アウベスの運動量やプレーの質が、多少落ちてしまっても、決定力を活かしての得点を狙うために引っ張ることを選択。

仙台も時間経過と共に、中盤と前線の選手に段階的に交代していく。仙台のサンドする守り方というのはやはり、攻守でアグレッシブにプレーする分、OMFの選手の負担が大きく、ここの選手を入れ替える事で、サッカーのクオリティの低下を最低限に抑える狙いがあったと考えられる。

左右からのサイドの攻めを主体とした仙台であったが、特に岡山の左サイドの連携ミスというのが、前半から何度かあったので、そこから逆襲というシーンが多かった事は、岡山としては気になる所ではあったが、19木村 太哉→2高木 友也(19木村 太哉は前線に)という形でリレーしていく事で、フレッシュさで、隙を作らせないという交代で、この試合では、安定させることを選択した。

ここで、23ヨルディ・バイスと2高木 友也のどちらの選手を最後の交代選手として投入するかという所ではあったが、サイドの深い位置まで運ぶことのできる仙台の攻撃を前にすることを考えると、やはりスピード勝負というシーンが増えてくるので、そこでオーバーラップや高さという武器で戦う23ヨルディ・バイスという選択は、流石に怖い面があったので、選手の消耗度を見極めた上で、最後の一枚が、2高木 友也であった事は理に適っている。

順番が前後するが、その7チアゴ・アウベス→2高木 友也の前の交代では、42高橋 諒→19木村 太哉と6輪笠 祐士→27河井 陽介を投入した岡山であったが、3-4-2-1のDボランチに変更して、サイドと前の推進力を活かすという形にシフトしていた。

48坂本 一彩や左右のIHの両選手が、担っていたリンクマンの仕事を8ステファン・ムークが主に引き受け、41田部井 涼と27河井 陽介がフォローするという意図を持った形にしていたが、疲れが見えた選手も交代する岡山に対して、終盤でも挟む守備の速さというのは、効果的な選手交代により仙台の守備強度や精度は落ちることなく、8ステファン・ムークのトラップが少しでも大きくなれば、ボールロストというシーンが増えてくることとなった。

この辺り、仙台の90分間通しての守備強度、サイドからボールを運べる安定感。ここの基本的な部分では、仙台の方が、岡山以上のパフォーマンスを出せていたのではないかと感じられた。

ただ、90分間通して、仙台の武器に対して、岡山のアイデア溢れる意外性のあるプレーでの局面打開を図るという意図は、成功しなくてもメッセージ性のあるものが多く、出し手と受け手の意図がリンクして繋がって形を作っていたが、岡山同様に仙台の集中力に一分の隙も無く、最後まで流れからは、得点を決める事ができなかった。

ただ、アタッキングサードに進入した時に、より中に進入する深さと回数が多かった岡山にセットプレーの機会が多くあり、最後の最後に、そのセットプレーで、41田部井 涼のキックのセカンドボールに5柳 育崇の頭、最後は8ステファン・ムークの至近距離からのボレーで、ゴールネットを揺らして、岡山が劇的な勝利を掴んだ。

両チームの流れの中での攻防の最後の所は、休眠していたが、そこをセットプレーで打破して、得点を決める事ができた岡山の「休眠打破」の勝利で、今季初の4連勝と共に34節消化地点で暫定で6位となり、プレーオフ圏内に到達した。

4、本領発揮ならず~デザイン~(仙台編)

前半と後半のマッチレビューで、仙台のサッカーの強みと弱みについて、私なりの見解を述べさせていただいたが、総合的に観れば、仙台の方が勝っていた点も非常に多かったと率直に感じている。

前に運ぶ。特にサイドの深い所まで運ぶ力というのは、シンプルに岡山を凌駕するものであったが、そこから先の形がイメージできなかった。もし、この部分が完成していて、仙台の得点パターンが、多く確立されていれば、勝利により近かったのは、仙台であったと感じている。

90分間通してのチーム全体の守備強度は維持されていて、オープンな展開は許さず、最後の最後まで引き締まった試合ができていた。また、チームとしてのスタイルの一貫性もあり、岡山が、勝利パターンを固定せざる得ないのも、前半と後半とでサッカーが違うからであり、その点仙台は、明確なスタイルの土台が出来上がっていて、少なくともこの試合に関しては、90分間隙をみせず、一貫したスタイルで、戦えていた試合であったと感じている。

それこそ、セットプレーで、仙台の選手が合わせたシーンもあり、そこでもう少し強くミートできて、良いコースに飛んでいれば、そのまま守備を固めて、逃げ切るという可能性もあったわけで、数ある岐路の中で、岡山が、勝機を探す難しさが合った試合であったように感じている。

1-0で、岡山の勝利ではあったが、1-0の中でも0-0と0-1が、目の前にあった。仙台の得点が遠かった理由として、クロスの成功率やゴール前に入っていく迫力不足というのが、根本にある気がしている。

88ホ・ヨンジュンと5柳 育崇の攻防は、5柳 育崇が、前を向かせず、自由を制限していたが、ボール奪取に繋げられず、そこからポストプレーでサイドに運ぶ、スペースへのスルーパスの形を作ることもできたいた通り、負けていなかった。

ただ、五分五分の互角の攻防ではなくて、1トップである88ホ・ヨンジュンが、8割の優位を確立できなければ、仙台のこのスタイルが理想とする攻撃の形はなかなか作れず、岡山の重心を押し込み、仙台が押し上げる構図を作りきることは難しいのではないかとも感じている。

しかし、今のJ2を観て、全体のレベルが上がった中で、シンプルに個の力で勝てるチームというのは少なく、チームとしての明確な得点の形を持っている。または、その多彩さがあるチームが、勝利に近づけるリーグとなっていて、個の力の差を組織で大きくできたチームが上位に来ている。

清水のように強固な守備で、完封した上で、攻守での個の力で、勝利を捥ぎ取れるチームは稀で、基本的には、チームでの優位性をどう作り出し、得点に繋げて、勝利に繋げていくという非常に気が長くなるようなチーム強化や方針が求められる。

それこそ大宮のように実力のある選手を揃っていてもチームとして、この試合の仙台のような攻守の安定感というのが、土台として構築できていなければ、1点に泣くという試合が増えてくるだけではなく、羅針盤が、どこに向いているか分からなくなってくる。

この仙台の4-1-4-1の強さというのは、この試合で目の前で嫌という程、感じられた。岡山が、劇的な勝利という結果を手にしたが、仙台サポーターであれば、良いサッカー。良い攻撃。良い守備。ができているだけに、その先の勝利という結果をどう手にするのか。前半に引き分け地獄に陥っていた岡山のサポーターだからこそ、そのもどかしさと強く感じた。

仙台が、残り試合をどう戦い、どういった結末に行き着くのか。それは、最後まで分からないが、この厳しいJ2リーグで、勝ちを積み重ねる事のできる土台の安定感、チームとしてのスタイルの体幹の強さというのは、J2でもトップクラスに感じたので、本当に、最後の所をどうデザインしていくのか。

完成形や理想形というのは、近づいても辿り着けない時もあり、デザインして、どう形にしていくのか。ここの試行錯誤の後は、間違いなく内容に繋がっていて、繰り返しになるが、後少し、何かが足りない。そういった印象が強く残った。

5、エースとレフティ~開拓~(岡山編)

今の岡山のサッカーの武器であるのは、ほぼ左右対称のサッカーができるようになったことである。

厳密に言えば、違う部分も目立つが、前半で関係性をみていくと「左CBの43鈴木 喜丈と右CBの15本山 遥」、「左WBの42高橋 諒と右WBの17末吉 塁」、「左IHの41田部井 涼と右IHの44仙波 大志」といった感じにチームとしての方向性に沿ったスタメンメンバーから、後半のシフトチェンジも段階を置きつつ、状況に応じて、別の形の左右対称で、一体感を作り出すことで、狭い所でも細かいパス交換やドリブル、キープで、密集地帯の打開やマークを剥がす事で、前進して、ゴールにトライする。ここまでできる所に今の岡山の強さがある。

このように、同じ方向性に向かって、意識を共有できるようになった事で、前後半での明確な戦い方。岡山スタイルの形というのが、イメージし易く、言語化にトライできるようになってきている。

その中でも、2選手の関係性という観点で、7チアゴ・アウベスが、裏へ抜け出して行く中で、43鈴木 喜丈が決断できず、断念したというシーンが、前後半で合わせて、2,3度あった。

99ルカオであれば、そういったパスが味方選手から出てくることもあるが、7チアゴ・アウベスの場合は、90分間の中で、岡山で最もDFラインと駆け引きしている選手である。リーグで最もオフサイドが多いチームが、岡山であると、現地観戦しつつ、ダゾーンの解説を聞いている時に、耳に入って来たが、ここが意味する事は、チームとしてもそこへスルーパスを出していくという明確な意志があるからであると感じている。

ただ、やはりFWとしては、感付いて欲しいという気持ちが強くあるはずで、それこそかつて岡山に在籍した矢島 慎也と豊川 雄太の関係性のように、動き出しとスルーパスのイメージが、合致する回数の多さ。

ここが、岡山が更なる高みを目指す上で、追い求めて行くべき課題であるように感じる。パスとドリブルの先のシュートを少しでも良い形で、具現化する。岡山の現状でのベストメンバーで、チームとして良い方向性、指針を1つの方向性として、一体感こそ作れているが、まだまだ岡山は強くなれる。そう感じた43鈴木 喜丈と7チアゴ・アウベスのジェスチャーのやりとりであった。

少なくともチームとして、近距離のパス交換や意志疎通は、より洗練されて、その術は磨かれてきた。純粋なパワープレーではなく、1対1で勝負できるポイントにパスを出していく事で、99ルカオ、19木村 太哉の推進力のあるドリブルに期待する岡山式パワープレー(ドリブルの力、パワーを活かすという意味)のように、岡山としてよりスルーパスを求める7チアゴ・アウベスや8ステファン・ムークに、彼らの求めるスルーパスを配給していくことでも形にしていきたい。

そういったサッカーの言葉ではなく、プレーでのコミュニケーションは、より活発となり、円滑にもあり、形にもなってきている。その中で、得点力をあげるために、どう開拓していくのか。43鈴木 喜丈と7チアゴ・アウベスの関係から、この点に言及したが、岡山もまだまだ強くなれる課題もある。

そこを残り試合でも少しでも形にして、得点に結果に繋げていくか。この点に関しては、仙台とまさに同じかもしれない。厳しいリーグを戦っている中で、頂を目指して戦って来た岡山。残り試合で、どこまで頂に迫れるか。この試合のように、最後には、笑って終えられるのか。

最後まで諦めずに戦うファジアーノ岡山ファミリーの皆さんのように、遅れをとらないように、私も最後まで戦い切りたい。

文章・画像・図=杉野 雅昭

text・photo・figure=Masaaki Sugino

6、アディショナルタイム~誇示へ~

2023 J2 第34節(H)仙台戦

【岡山のMOMは?】

2023 J2 第34節 仙台戦

— 杉野 雅昭 (@sugi8823) September 9, 2023

【岡山のMOMは?】

①5番 #柳育崇 選手

育崇山(さん)脈としてアシストを記録、

無失点の主峰。

②8番 #ステファン・ムーク 選手

ゴールを決めたのは、俺たち私たちのステファン・ムーク!!

③99番 #ルカオ 選手

連勝街道と共に突き進むドリブルの頂。#ファジアーノ岡山

【第34節 仙台戦のMOMは?】

— 杉野 雅昭 (@sugi8823) September 9, 2023

今節も独断と偏見で、①〜③の選手をノミネート。#柳育崇 選手#ステファン・ムーク 選手#ルカオ 選手

④の候補選手は

15番 本山遙 選手

大跳躍のクリアは規格外、岡山のレッドブルー。

41番 田部井涼 選手

ボールある所に田部井有り、岡山のメロス。#ファジアーノ岡山

続々と岡山のスターがCスタにやってきている。こうした有名人が、ファジアーノ岡山の試合を観に来てくれることで、少しずつ知名度が上がる事に繋がる筈で、フロントスタッフの方のそうした頑張りの跡がみてとれる。

岡山出身であること隠している方が多かった中で、ファジアーノ岡山のことを含めて、岡山に誇りを持てる方が増えてきている。そういったテーマの話をされていた。本当にこれは、岡山県民としては、嬉しいことで、地域密着から広がっていくコミュニティ。これは、Jリーグならではないかと強く感じている。

多くのブースがあることが、好きなフーズがあるはずだ。どこでもそうではあるが、難点は長蛇の列となってしまうことである。

埋まった時のうねりや一体感。満員の時の雰囲気は、やはり最高だ。

トモニヨロコブ。トモニタタカウ事の先にある一体感。勝利直後の輪になって喜ぶ選手達。まさにスタジアムのファジアーノ岡山ファミリーが、勝利の輪として、一つとなった瞬間であった。

5番 柳 育崇 選手(岡山)

4連勝という結果は嬉しいが、僕たちは目の前の試合に勝つことだけに集中してやってきた結果として4連勝できた。だからこそ次の試合も大事だし、残り8試合を全部勝たないと自動昇格はできない。気を引き締めたい。

僕たちの目標はぶれていない。目の前の試合に臨むために、毎日の練習に全力で取り組むことでこの流れが来ているのも事実。そこをやめたら何もなくなってしまうので、しっかり練習からやっていきたい。

J2第34節 ベガルタ仙台戦 監督・選手コメント

より一部引用

URL:https://www.fagiano-okayama.com/news/202309092230/

木山 隆之 監督(岡山)

「選手を後押しするためにいい雰囲気を作ってくれた方々に感謝を申し上げるとともに、勝ち切った選手たちに拍手を送りたい。

いつも我々という言葉を僕が使う時は、選手やチームだけでなく、クラブのスタッフ、支えてくださるスポンサーの方々、あとはファン・サポーターの皆さん、全てを含めて我々という言葉を使っている。最後に押し込めたのも我々の力。たくさんの方々の後押しがあったから勝つことができた。」

J2第34節 ベガルタ仙台戦 監督・選手コメント

より一部引用

URL:https://www.fagiano-okayama.com/news/202309092230/

ここから先は

¥ 100

自分の感じた事を大事にしつつ、サッカーを中心に記事を投稿しています。今後とも、よろしくお願いいたします。