日本の大手家電メーカーを世界標準の経営理論で分析してみた

概要

世界標準の経営理論で分析してみたシリーズの第4弾です。

ネタ探しに苦労していまして、今回は自分の身近なところからネタを探しました。

第一弾の賃貸編の続編的な内容になります。

引っ越し後に、家電買い揃えていく中で、日本の有名家電メーカーの製品と中国などの家電メーカーの価格差に驚きました。

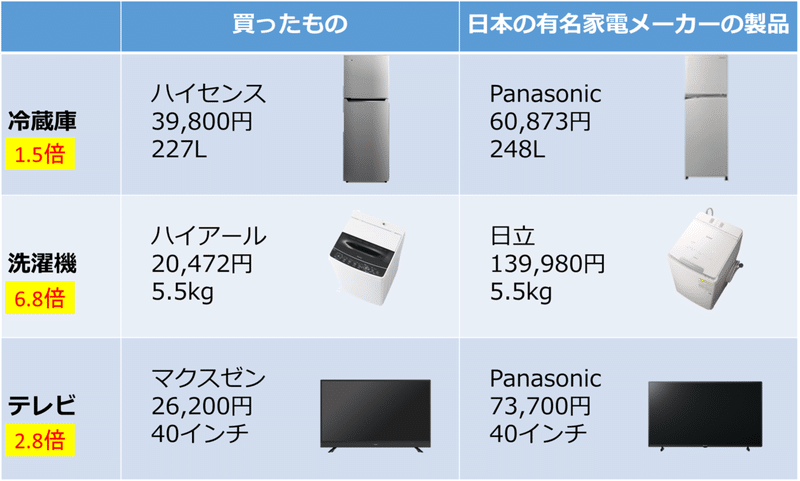

下の表が私が買った家電と、同程度のサイズの日本の有名家電メーカーの製品の比較です。

※価格は「買ったもの」は実際に買った値段、「日本の有名家電メーカーの製品」は価格コムの価格を参照

かつて家電の三種の神器と呼ばれた製品群でどこの家庭にもある、必須の家電ですが、大きな価格差があります。

これは分析しがいがありそうだと思ったので、今回はこの日本の有名家電メーカーについて分析していきます。

4. SCP対RBV

・かつては家電産業はチェンバレン型の競争で品質や生産能力などで競争優位を実現した

・技術の進歩や中国の躍進などにより、優位性が喪失し、IO型の競争へ移行した

家電は法規制や文化や言語、流通による参入障壁があまりなく、技術による参入障壁が低くなったことで参入が容易になった

・競争の型が変わっているが、日本の家電業界はマーケティングやルール形成などで優位性を築けなかった

・結果として価格競争で消耗戦を強いられ苦戦している

5. 情報の経済学① 悪貨が良貨を駆逐する

・インターネット発達前はブランド力や周囲の評判、家電量販店の薦めをもとに購入するしかなかった

そのためPanasonicや日立など一定のブランド力を有するメーカーから購入するケースが多かった

・インターネットの発達により、ブランド力がないメーカーでも、Amazonなどのレビュー上で品質や性能についてシグナリングを出すことができるようになった

その結果安かろうそれなりに良かろうの製品が消費者にリーチできるようになった

8. ゲーム理論

・価格ゲームかつ同時ゲームとなるベルトラン競争に陥り、価格競争となった

・価格競争を避けるための機能追加が消費者には不要なものも多く、単なる高価格製品となってしまい、競争に勝てなくなってしまった

20. 認知バイアス理論

・日本国内に主要拠点を置く日本の家電メーカーは日本国内からの意見を吸い上げやすいバイアスがかかってしまっていたと思われる

その結果過剰品質につながり、諸外国で求められるシンプルでそれなりの耐久性の製品を作れなくなってしまった

21. 意思決定理論

・日本の家電メーカーは現状で築き上げた資産があるため、不確実性を恐れて大胆な手を打てなかった

・損失を恐れて、家電事業からの撤退が遅れた

ex.Panasonicのプラズマテレビ

30. 組織エコロジー理論

・企業の本質は変化しないため、時代や環境が変わっても日本の家電メーカーは適応できなかった

・欧州の家電メーカーのようにメガトレンドを見て、新たな領域に参入することが現状では上手く行っていない

32. レッドクイーン理論

・日本国内メーカー同士の激しい競争にさらされすぎて、品質や機能などの競争そのものが自己目的化した

・結果として環境の変化に適応できなかった

感想

・自分が家電を買う立場になって改めて感じたが、日本の有名家電メーカーの製品は高すぎる。

実家の家電はほぼ有名家電メーカーの製品なので、安心感もあり、出来れば有名家電メーカーの製品を買いたかったが、選択肢にすら入らなかった。

20代のお金に余裕がなく、かつ生活環境が変化する可能性のある人にとっては価格がネックになって選択肢にすら入らないのではと感じた。

戦略として20代のお金がない層は切り捨てるという選択もあるが、20代で家電を初めて買った人が、その後30代になりお金に余裕ができて、生活環境が安定した際の購入の選択肢に入れて貰えないという可能性がある以上、切り捨てるのは愚策ではと思う。

多少中国メーカーより高いぐらいの価格帯のサブブランドが展開されていないのが、不思議でならない。

・品質の問題は今のところ起きていない。

テレビは初期不良があったが、すぐに初期不良認定をして、代替品を送ってくれた。

・家電以外のあらゆる領域で当てはまり得る問題で、例えば家具も同様の問題がある。

家電と同時に家具を買い揃えたが、タンスのゲンとアイリスオーヤマでほぼ買い揃えた。マットレスがニトリなぐらいで、大手の家具メーカーの家具を検討することはなかった。

・日本の家電メーカーの苦戦や中国メーカーやアイリスオーヤマなどの躍進については、何年も前からあちこちで論じられているが、世界標準の経営理論という切り口から理解ができた。

1つ自分なりの見方ができるようになったと思う。

機能追加と生産量のゲームから価格ゲームへのゲームの移行と、インターネットショッピングの登場が個人的には大きな要因のように思える。

HAMACHIという活動を始めました。 まだ整備中ですが、良かったら覗いて見てください。 http://hamachi.life/hamachi-ssg/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?