インタビュー調査の成功要因とは「聞き方」ではなく「システム」である~「PIA三位一体理論」とは?

インタビューのノウハウ、メソッドというと普通は「聞き出すチカラ」的な、「質問の仕方」であると思われています。下図は調査会社社員対象の調査結果です。これによると実に85%が「モデレータの技量・質」がグループインタビュー成功の重要なポイントであると回答しています。このような認識なのですから「聞き方」というのは最重視されているわけです。調査会社の社員がこの認識なのですから、当然そのクライアントも同様の認識をお持ちであることと思われます。世間一般がそうでしょう。

しかし、私はここまでの連載において、その「聞き方」についてはほとんど触れてきませんでした。それは、このように「聞き方」というものが重視されていて、多くの出版物などでそれについていろいろと論じられている中で、下図から読み取れるように、インタビュー調査に対しての顧客満足度が極めて低いと推察される現象がなぜ起こるのかという点に着眼しているからです。

最初のグラフから読み取れる調査会社の認識は、結局、インタビュー調査とはインタビュアーと対象者頼みであるということに他ならないわけです。なので、調査が不調に終わった場合「今日の対象者は良くなかった」とか、逆に成果が得られた場合には「今日のインタビュアーは良かった」という声が聞かれます。。

しかし、果たしてそうなのか?

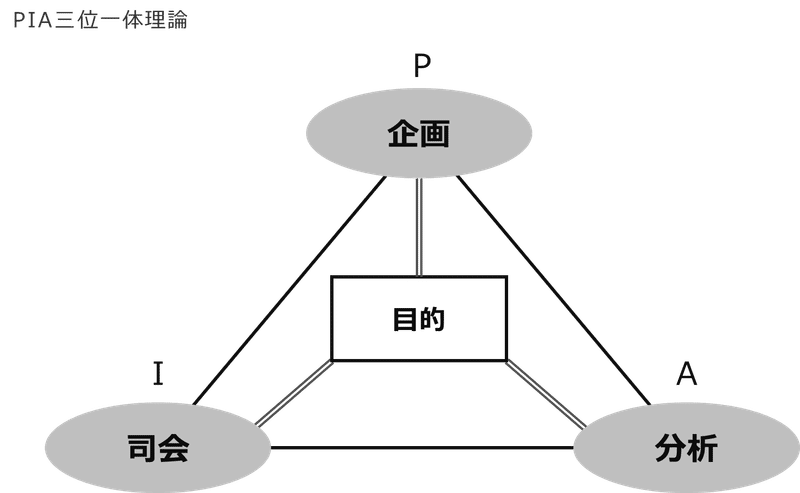

ここまでに、インタビューというものに対しての考え方・認識や、企画のあり方、あるいは分析のあり方によって、そのクオリティというのは大きく変わってくるということを具体例を挙げながら示してきました。つまりインタビューのクオリティは、この調査結果では比較的軽視されていると言える部分によって大きく変わってくるということなのです。逆に言いますと、企画や分析のクオリティが高ければ、インタビュアーの技量が多少低くてもカバーされてしまうわけです。つまり、インタビュー調査というものはP(企画・リクルート)、I(実査・司会)、A(分析)の三つの要素がシステマティックに連動しながら成立しているということです。

これを師匠の梅澤先生は「PIA三位一体理論」と呼ばれていました。下図がその概念図です。調査目的に対して、企画、司会、分析がそれぞれに手段として存在し、互いに連動しながら、それを達成していくということです。

これはインタビュアーが幾ら技量が高くても、調査企画や分析がダメならば、その能力は生かされないということです。つまり、インタビュー調査というものを論じるにあたって、現状の満足度が低い状態を打破しようとするならば、重要だと思われている司会ではなく、企画や分析から論じられる必要があるのだ、ということになるわけです。

調査関係者が集まる場で講演した際、ある方から「ハズレの対象者が来た場合はどうするのか」と質問されたことがありましたし、他にも「リスニングが成立するのは対象者に恵まれた場合ではないか?」と疑問を呈されたこともありました。私はそれらに対して「プロならばハズレの対象者なんかを呼んではダメでしょ」と返しましたところ黙られてしまったのですが(笑)、要は、インタビュー調査の成功の為には上のグラフのように「インタビュアーと対象者」に依存していてはおぼつかないということなのです。

下図は、私が現場で運用しておりますPIA三位一体をバックアップするサブシステムをまとめたものです。この中のPとAについては具体的にこの場で説明してきていますが、これだけの観点の配慮があってこそ、調査の品質が安定して保たれるわけです。

これから先、いよいよ「司会法」=「聴き方」について触れていこうと思っていますが、その前提として、このようにインタビュー調査というものは、システマティックに運用されてこそ成果が保証されるのだという点をご認識いただきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?