インタビュー調査の科学的分析法~応用編①=「ペルソナマーケティング」批判から「ネオ・ペルソナ」へ

※「ペルソナ」とは

製品を購入したりサービスを利用したりする架空のユーザー像として、デモグラフィック属性以外に同居の家族構成や居住形態などの生活実態、勤務先や業務内容、立場などの社会的立場、その他、経済力、興味、将来の目標など多様な観点から一人の人間を具体的にイメージしたもの・・・らしい(笑)

少し前から「ペルソナマーケティング」というのが「流行って」います。ペルソナチャートと呼ばれる、いわば生活に関しての履歴書と職務経歴書をミックスしたようなフォーマットを作り、商品・サービスのアイデアを生みだそうとするものです。

現在、調査会社勤務の私の経験・立場からの主観、私見、印象で申しますが、調査の現場では非常に違和感というか疑問を感じてきました。

例えばなのですが、調査会社へのオーダーとして「自分たちの考えたペルソナの条件を満たした人を調査対象者としてリクルートしてほしい」ということは結構見聞するところです。それが見つからなくて四苦八苦している同僚も良く目にするところです。この苦労とは具体的には、「スクリーニングアンケートを万の単位で配信し、千の単位で回収しても、条件合致者が百の単位、十の単位も出てこないようなメチャクチャに低かった出現率」という現象です。それでクライアントとのトラブルになっているような例も少なからずあるかと思われます。

しかし冷静に考えてみましょう。それって「『世の中に居ない人』を調査対象としている」ということではないでしょうか?「世の中に居ない人」をペルソナとして設定しているのだから、出現するわけがありません。すなわちその「ペルソナ」とやらが間違っているのです。それは実は「居そうで居ない人」であり、単なる空想、妄想の産物でしかなかったということです。それでは現実世界のマーケティングになどならないわけです。

一方、これで無理な調査を強行しても、マーケティングの成果はでないわけですが、それをプロとしてクライアントに忠告し、違う調査設計を提案してさし上げられない下請けの御用聞きと化してしまった調査会社も批判されるべきだと思います。

もう一つの例ですが、これもよく見聞きする「ペルソナ設定のための調査をしたい」というオーダーも疑問です。調査すなわち事実を明らかにするわけですから、それはもはや、いわゆる「ペルソナ」ではありません。調査で明らかにするべきなのは「ペルソナ」ではなくて「仮面の下の真実」です。

それ自体が一刀両断なのですが、さらにこのようなオーダーの場合、どこかの本かネットの記事を参考にされたような「ペルソナのフォーマット」を埋めることを要求される場合が多いと思われます。いわば「履歴書」や「職務経歴書」を埋めていくような調査となります。しかしすなわちそれ自体がそもそも「構成的」な調査となり、定性調査とはなじまない、というかその威力を発揮できないものです。結果としてそのクライアントのマーケティングには何の役にも立たない表層的な特徴項目を延々と質問し続けるということになりがちなのではないかと思われます。

私の認識が正しければ、「ペルソナマーケティング」とはデータは豊富にあるのだけれども、ディスプレイの向こうにいるユーザーの具体的なイメージが持てないでいるネット業界の人たちが言い出したことではなかったかと思います。彼らは製造業や流通業と違って、産業革命を最近に起こした業界ですから、アイデア次第では大きく成長ができるわけです。一方でそのアイデアがドンづまった経験はまだあまりないのではないかと思います。故にそのヒント情報を得るためのマーケティングリサーチの使いこなしについてはまだまだ慣れていないのではないかというのがその業界にも身を置いた経験からの私の偽らざる実感です。

しかし、その状態がそろそろドン詰まり始めている。なので、「ユーザーのことをもっと具体的にイメージしないと」というモチベーションが生まれている。それで「ペルソナマーケティング」ということを思いついた・・・。

それ自体は非常に良いことではあると思います。十分な調査費用がなければ、私でもそうします。しかし、せっかく調査費用をかけるのであるならば、もはや今までの「ペルソナマーケティング」の論理であってはならないわけです。新しい酒は新しい革袋に盛らねばなりません。

そして実はそんなことは、すでに昭和の時代に製造業や流通業が「ターゲット像を明確にイメージする」や「消費者ではなくて生活者のマーケティング」などという言葉で経験、実践してきたことです。すなわち、ネット業界の人の目には「古くて新しい」ということになるのかもしれません。

そもそも、ペルソナマーケティングとは、ペルソナを作ることが目的ではなく、想像で作られたペルソナから①「ターゲットがこれまでにどんな経験をしてきたのか」、②「ターゲットが今どんな状況に置かれているのか」、③「ターゲットはこれからどんなコトを求めるのか」をさらに想像することが目的であるわけです。しかし、想像で作られたペルソナを根拠にするよりも、生活者の事実を根拠にした方がよほど精度が高いわけです。ここに調査の存在意義があるわけです。

そして、実際にそれをやって見せているのが前回の事例編でご紹介した2つの分析事例です。あれらの事例においては、上記の①から③を実はすべてカバーしていたわけです。

そこで、私が考える「ペルソナかくあるべし」=いわば「ネオ・ペルソナ」をご紹介すると下図のようになります。

これは、上位下位関係分析法によるニーズ構造図と、因果対立関係分析法によって抽出されたニーズの促進・阻害要因を一枚のチャートにしたものです。この一枚のチャートの中に、この人たちの「疲労・ストレス解消生活」における「最上位ニーズ」と、オケージョナルな生活ニーズ及び具体的な生活行動が表現されています、そして、そのニーズの達成を阻害している阻害要因、抑圧状況が上から下への大きな青い矢印で表現されています。これは、この人たちがおかれている環境要因であることが多いと考えられます。また、そのニーズの達成を促進する促進要因が下から上への大きな赤い矢印で表現されています。これは具体的な商品・サービスのヒントとなりえるものです。

すなわち、「どんな状況に置かれて、どんなニーズを持ち、どんなことをしている人たちに、どんな商品・サービスを提供すればビジネスチャンス足りえるのか?」がこのわずか一枚のチャートにてんこ盛りされているわけです。アイデア発想ツールとしてのその使い方はまた別途説明する機会を作りたいと思いますが、要は、「リラクゼーションチェア」や「エナジードリンク」が出現する前にこのチャートを見れば、まだ世に現れていないそのような商品のコンセプトが生み出せる、ということであるわけです。

一言で言うと、いわゆる「ペルソナ」の作成目的はターゲットのニーズを明らかにしようとするためですから、調査をするのならば、直接そのニーズを明らかにしてしまった方が話が早い、ということなのです。調査で明らかにするべきなのは「ペルソナ」ではなくて「仮面の下の真実」ですと申しましたが、その「仮面の下の真実」とは正に、「ニーズ」のことだと言っても差し支えありません。

後記

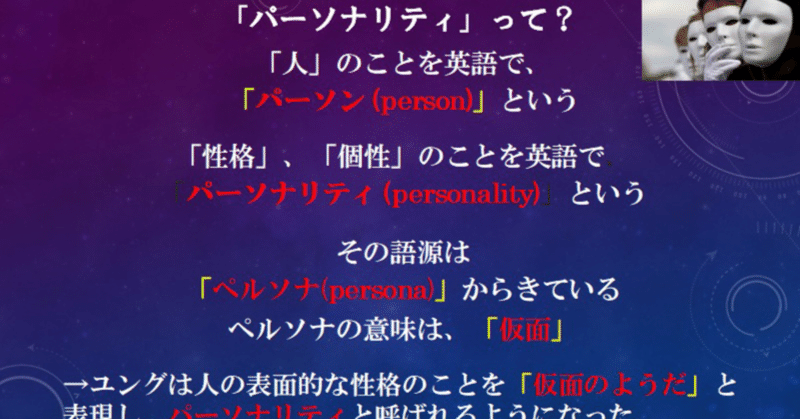

Personaはラテン語で「人格」や「仮面」という意味ですが、「真実」はVerumやVeritasと言うそうです。その意味で、この考え方は「ペルソナ」というよりも「ヴェラム」や「ヴェリタス」と呼んだ方が良いかもと思われます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?