インタビュー調査の分析入門~「具体化」とは?

具体化と構造化を理解しておくことは、分析において非常に重要なことなので、個別に少し詳しく書いておきたいと思います。

人間の心というものは見たり触ったりできるものではなく、その中で起きていることというのは推測するしかないわけです。その手がかりとなるのは、その人の言動です。目で見える言動から、目で見えない心を推測するわけです。それはあたかも「群盲象を評す 」もしくは「群盲象を撫でる」ようなことで、表面に現れたバラバラの手がかりから、それらが矛盾しないような奥底、実像を想像していくわけです。

※「群盲象を評す」

《多くの盲人が象をなでて、自分の手に触れた部分だけで象について意見を言う意から》凡人は大人物・大事業の一部しか理解できないというたとえ。群盲象を撫 (な) ず。群盲象を模 (も) す。群盲巨象を評す。

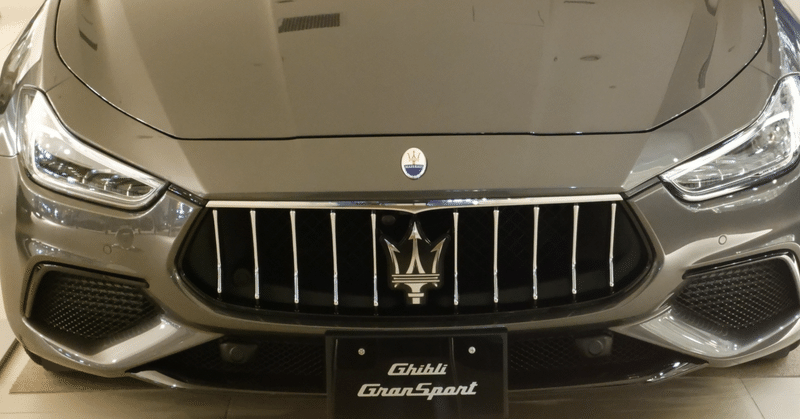

また、その心というものはそれを持っている当人にすらそれが正確に認識できているわけではありません。つまり、本人にも正確には表現できないのです。その場合、通常人間はどうするかというと、誰にでも何となく通じる抽象的な言葉でそれを表現しようとします。例えば「カッコいい」といった言葉です。聞くと何となくわかった気になりますが、実のところ、人によっても、状況によっても、その具体的に意味するところは違っているわけです。お互いによくわかっている同士ではそれでも何となく通じて理解し合えますが、それほど知らない同士では、言葉は通じているのだけれども、その意味や、心は通じてはいません。

これは、企業と生活者の間においては普通にあることです。しかし、実際に企業が商品・サービスや広告を作ろうとするにあたってはそれではたちまち困ってしまうわけです。例えば、お客から「カッコいいのが良い」と言われたところで、それをデザインに展開しようとした瞬間にその言葉が、辞書にある以上には全く意味不明であることに気づかされるのです。それではクリエイターは仕事になりません。マーケティングの現場では致命的な問題であるわけです。

でも、世の中ではそんな調査がほとんどです。インタビュアーもリサーチャーもなんとなくわかった気になって、「カッコいい」という言葉がそのまま放置されるのです。彼らの多くはクライアントとの間のC/S領域にある後工程の苦労を知りません。

広告クリエイターの人たちに対しては「広告で伝えなければならないことよりも、自分が表現したいことを優先する」といった批判がありますが、一方で、それはこんなことが原因になっているのではないかとも思われます。伝えなければならないことが抽象的で曖昧なのですから、それがプロといえども表現できるわけがないのです。

つまり、その「カッコいい」とはどういうことなのかを、この例ではそのクリエイターが代表している企業人が理解できるように、ホンヤクして明らかにする必要があるわけです。

しかし、お客もそれを「カッコいい」としか表現できないから「カッコいい」と表現しているのです。「あなたがおっしゃる、『カッコいい』というのはどういことですか?」と、それを問い詰めると、お客(調査対象者)との間のS/C領域に侵入してしまうわけです。

ではどうすれば良いのか?

上にも述べましたが、言葉として「カッコいい」を説明してもらうのには無理があります。そこで考えられるのは、正に「群盲」が象の色々な部分を撫でるように、その「カッコいい」の色々な面を「撫でていく」という方法です。具体的には下図のようなアプローチが考えられるわけです。これはツリーの各枝を個別にアスキングしていけということではなく、これらの観点をもっていれば、その「カッコいい」の実体に近づけるということだと理解してください。アスキングではいくら精緻な観点を持っていても、というか、精緻であればあるほど、S/C領域に入ってしまうのです。

アスキングではなく、アクティブリスニングでこれらの観点の情報を得るためには、図にもありますように

「それを『カッコいい』と感じるに至った体験を聴かせてほしい」と

「前後を含めてそれを『カッコいい』と感じている時の体験を聴かせてほしい」

という話題で、具体的な体験を話してもらいます、そうすれば色々な角度から、その人の言う『カッコいい』が撫でられるわけです。結局、「体験談」(ナラティブ)にそれを解き明かすカギがあるわけです。

つまり「具体化」とは、

「抽象的な表現を、具体的な体験・事物に置き換え、様々な要素・観点から表現すること」とも定義できるかと思います。これはまさに、「カッコいい」の分析にも他ならないわけです。

その核心は「どんな状況でどんな時系列体験があったのか?」です。一旦撫でてどんなことがあるのかが分かれば、その段階においてはアスキングも意味を持つようになります。

最後に挙げておきますのは、新約聖書にある「愛の賛歌」と呼ばれる聖句です。「愛」という抽象概念の極致を2000年前の人が表現しようとしたものです。これは「愛」の核心、実体を捉えられてはいませんが(いまだに捉えられていないのですから)、「愛」によってどのような「現象」が現れるのかを、様々な観点から表現したものに他なりません。これも「具体化」の一例です。

注)壺は売ってませんwww

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?