社労士試験に合格するための勉強スケジュールとは?

みなさん、こんにちは。

この記事では、社労士試験に合格するための学習計画の立て方を解説します。

社労士試験に合格するためには、効率的な勉強計画を立てることが不可欠です。限られた時間を最大限に活用し、着実に実力をつけていくことが重要になります。

社労士試験合格に必要な勉強期間

一般的な目安として、1,000時間の勉強時間が必要だと言われています。

たとえば試験まで1年間あるのなら、単純計算で1,000時間÷365日=2.7時間と、1日2〜3時間の勉強時間を確保できれば1,000時間には到達します。

勉強時間を確保するためには、早起きして勉強したり、通勤時間を活用したりと、ライフスタイルに合わせて工夫しましょう。集中力が切れる前に休憩を取り、質の高い学習を心がけることも重要です。

勉強開始の適切なタイミング

できれば試験の1年前から勉強を開始することをおすすめします。

長期的な視点で計画を立て、ゆとりをもって準備を進めましょう。早めに勉強を始めることで、理解が追いつかない場合でも時間に余裕を持って対処できます。

スケジュールを立てる際のポイント

最も重要なのは「ガッチガチに計画を組まないこと」です。

日常生活では、急な残業、子どもの突発的な発熱、自分の体調不良など、様々なイレギュラーが発生します。緻密すぎる計画を立てると、そのイレギュラーの都度計画を修正する必要があり、かえって非効率となりかねません。

だから、計画に「遊び(余力)」を持たせるのです。

たとえば1日単位ではある程度具体的な設定を要しますが、1週単位だと「今週はざっくりこれくらい」でちょうど良いのです。

科目の学習順序

以下にスケジュールの一例を示します。

【スケジュール例】

9月~1月 労働科目のインプット

2月~4月 社保科目のインプット

5月~7月 法改正・白書統計対策、模試

8月 総復習

1年間の勉強計画を想定すれば、秋から翌年始にかけて【労働科目】、2月から春先にかけて【社保科目】を進めましょう。

5月以降は、法改正や白書統計対策に本腰を入れながら、模試に照準を定めていくイメージです。

7月までにひととおり仕上げられると理想的です。

8月は最後の追い込み期として、これまでの総復習にあてましょう。

苦手科目があれば、5月以降に集中して時間を割き、一つずつ潰していきましょう。社労士試験では、苦手科目を作らないことが合格のカギです。その理由は、科目ごとの合格基準点の設定にあります。

▼詳細はこちら

法改正や白書統計対策には、予備校のオプション講座を受講するのも一つの手です。

また、模試の受け過ぎにも注意です。シャロスタでは、受験回数は2回を推奨しています。

▼詳細はこちら

おおまかな本試験までの見通しを把握しておくことは非常に有効なので、是非全体像を頭に入れて進めていきましょう。

全体像を把握することの重要性

全体像を常に意識することは、科目ごとの学習の際にも有効です。

細かい論点に立ち入ってくると、自分が今どこを学習しているのか「迷子」になってしまいがちです。

しかし全体像を把握できていれば、「なるほど、こういう位置づけでこの規定が置かれているのか!」と理解の促進につながります。単純にテキストを読んで、条文を丸暗記するのとでは大きな差が生じます(特に近年トレンドの初見問題に対応するという点で)。

全体像の把握、是非意識してみてください。

モチベーション維持のコツ

長期間勉強を継続するためには、モチベーションを保つことが重要です。やる気をアップさせる4つの方法について、以下の記事にまとめていますので参考にしてください。

▼詳細はこちら

試験に合格する喜びを思い描きながら、あきらめずに最後まで努力し続けましょう。

初学者向けアドバイス

初めて社労士試験の勉強をする方へ、ポイントを3つお伝えします。

①全科目をいかに早く一周できるかを最重視して勉強を進めてください。

10科目を制してこそ、社労士試験のスタートラインに立つことができます。

②新しい教材に手を出すのは一般常識(統計白書関係)を除き、極力控えてください。

既存教材を反復して、身体に染み込ませることを最優先に進めましょう。

③なかなか手が回らないかもしれませんが、目的条文は毎日必ず、最低1つ音読するなど継続しましょう。

口を動かすことで、空欄で抜かれた時にこんなフレーズだったかな?と体で思い出せるような状態が理想的です。

やるべきこと(やりたいこと)は沢山あるかと思いますが、時間は有限です。

優先順位とメリハリ、そして適度なリフレッシュを挟んで残りの時間を有意義に過ごしていきましょう。

学習経験者向けアドバイス

特に受験経験者の方。

もう一度前回の8月の自己採点の時を思い出してください。あの、解答速報を見て不合格を悟ったときの気持ちを、今もう一度思い出してみてください。

皆様それぞれに色んな事情があるのは重々承知の上です。ですが、本試験は待ってはくれません。

そして本試験は残酷です。いくら合計点が高得点でも、基準点割れで不合格となり得ます。厳しい言い方になりますが、既にみなさまが体感されている通り、この資格試験は結果が全てです。

やるか、やらないか。

昨日のことまでは、もはや過去です。過ぎたことを悔やんでも、もう後戻りはできません。今日そして明日をどうするかです。

これから先、どうか合格することだけに集中してください。

その行動は合格という点から見て有意義なのかどうか、常にセルフジャッジしてください。

これは意味のある(戦略的な)リフレッシュなのか?それとも単なる時間の浪費なのか?もし後者だと思うのであれば、即その行動は切り捨ててください。

もう二度とこの大変な生活を繰り返して頂きたくないし、もう二度と全否定されたかのようなあの冷たい感覚を味わって頂きたくないのです。

やれること、全てやり切ってください。そうでないと、合格は近づいてはくれません。

心のどこかでもう諦めている方、おられませんか?

まだ勝負はこれからですよ。本試験の問題用紙さえ配布されていない。何も始まっていないのです。そして、ここまで頑張ってきたんです。

その先に必ず合格はありますので、自分を信じてフルパワーで挑んでください。本当に応援しています。

まとめ

この記事では、社労士試験に合格するための学習計画の立て方を解説しました。

ポイントは、全体像の把握です。常に自分の立ち位置を意識しながら、学習を進めていきましょう。

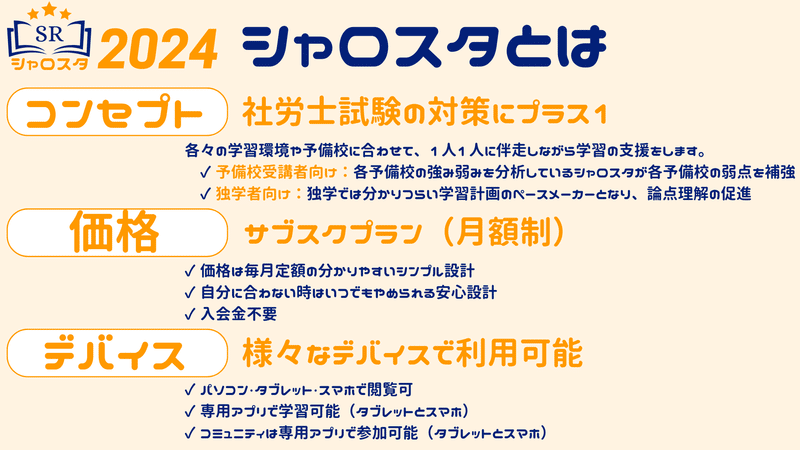

シャロスタは、いつでも気軽に講師に相談できる伴走支援型オンラインサロンです。

各々の学習環境や予備校に合わせて、一人ひとりに伴走しながら学習を支援します。

予備校の垣根を越えて、社労士試験合格を目指す仲間と一緒にモチベーションを上げていきましょう!

LINEからもお気軽にお問い合わせいただけます!

最後までお読みいただきありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?