探究に社会課題がおすすめな理由:探究で課題解決型学習を行うときに大切な「構造」という視点<前編>

2022年度の学習指導要領改訂により総合的な探究の時間が高校で実施されるようになりました。もともと実施されていた「総合的な学習の時間」と異なり、「自己の在り方生き方を考えながら、よりよく課題を発見し解決していく」ことが目標と設定されています。言い換えれば、「生徒自身が将来解決したい課題を発見・解決していくこと」を目指します。

しかし、現場の先生からは

『生徒が社会に対して課題意識を持てない』

『生徒が将来解決したい課題を見つけられない』

などの声も聞かれます。実際、探究の授業を通して難しさを体感している先生も多いのではないでしょうか。

「生徒自身が将来解決したい課題を発見・解決していく」ために、なぜ社会課題を学ぶと良いのか?

社会課題の現場を生徒に体感してもらう活動をしているリディラバが考える理由について解説します。

こんな先生にオススメ

✅来年度以降の探究のカリキュラムを考えている先生

✅探究で既に社会課題やSDGsを取り扱っているが教え方に自信がない先生

社会課題に「悪者」はいない

そもそも社会課題とは何でしょうか?

リディラバでは「当事者だけでは解決できないために社会全体で解決方法を考えなくてはいけない課題」として定義しています。

近年の社会課題は、誰か特定の悪者(個人・企業・政府など)が存在していて、その悪者を倒せば解決するというシンプルなものではありません。課題に携わる関係者が社会に広範に存在し、それぞれの立場で最大限努力しているにも関わらず起こってしまっている課題を社会課題と呼んでいます。

さらに詳しく知りたい方は、リディラバ代表・安部の代表メッセージをお読みください。

探究でよく取り上げられる4つのテーマと社会課題の関連

これまで100校以上の学校と学びを共にしてきた私たちリディラバですが、さまざまな学校の探究の授業を拝見する中で、学校が探究の授業で取り上げるテーマは以下の4つが多いとわかってきました。

⑴社会の課題(SDGs)

⑵地域の課題

⑶企業の課題

⑷学校の課題

リディラバが考える社会課題の定義を踏まえると、上記4つのうち全てが「社会課題」に当てはまる可能性を持っています。

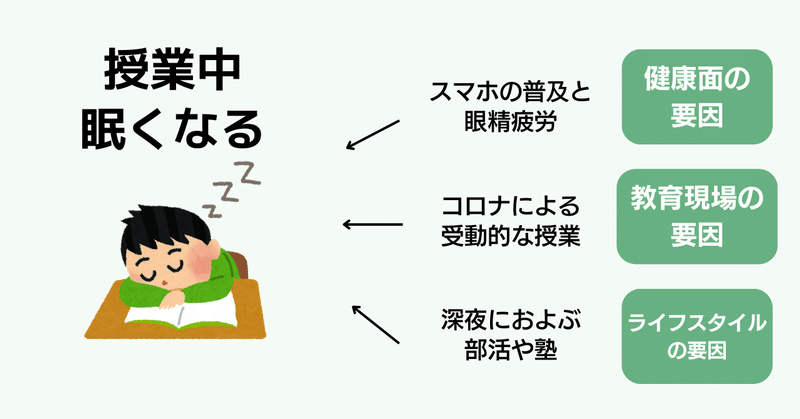

例えば、とある学校で生徒が選択したテーマで「授業中眠くなってしまうことを防ぐためにより良い睡眠を取るためには?」という問いがありました。

この問いが生徒個人の努力だけで解決するのであれば社会課題とは呼べません。

しかし、その背景に

・スマホの普及によってこれまで通りの眠りでは取れない眼精疲労が溜まっている

・夜遅くまで部活や塾等の活動をしており、どうしても就寝する時間が遅くなってしまう

・コロナの影響で授業中のディスカッションが減り、板書を写すだけの授業で眠くなってしまう

など、さまざまな関係者や要因が絡み合い、生徒の努力だけではどうすることもできない課題になっている可能性もあります。

また、社会の中で広く要因が絡み合っている場合、その課題に悩んでいる当事者が自分一人ということはほとんどありません。関係なさそうな社会課題の構造に自分が組み込まれているように、自分が抱える課題の構造に自分の友達も組み込まれ、悩まされていることだってあります。

このように一見、生徒個人でどうにかすればいいように思える課題であっても、深堀りしてみると背景に社会的な構造が存在していたり、同じ困りごとを持った人が社会に広く存在する「社会課題」である可能性があります。

どんな課題も、「構造」に着目すると社会課題として見えてくる

まずここでお伝えたいことは「地域課題」「企業課題」などと比較して「社会課題」だけが学ぶに値するというわけではありません。

どんな課題を学んだとしても社会課題のエッセンスである「構造」に着目すれば社会課題として様々な課題を見ることができるのです。

次の記事では、「構造」に着目した学びの重要性についてお伝えしていきます。

探究で社会課題に取り組んでみたい先生方

👉👉リディラバ教育プログラムの資料請求・お問い合わせはこちら👈👈

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?