【導入校インタビュー】情報の授業で社会課題の探究?新たな取り組みを進める先生に学ぶ!<前編>

共通テストにも情報Ⅰが新設されるなど、情報は今注目を浴びている教科の一つです。

しかし、全国の全日制高校の先生を対象に新学習指導要領への対応の進捗度を聞いた調査において、課題感のある教科1位は「情報」(46.3%)となっています。

(参考) https://souken.shingakunet.com/research/2019/02/post-9b3b.html

今回は、私立の学校で情報の授業を担当し、情報の授業内でリディラバの探究プログラム「SDGs/社会問題スタディツアー」を導入してくださったH先生にお話を伺いました。

情報と社会課題という何の関連性もないように思える組み合わせを実施した背景を詳しく伺うと、知識やスキルの獲得は手段でしかなく、将来その知識やスキルをどのように活用できるのか、という点まで意識しながら授業を設計されていました。

H先生の取り組み同様に、教科を生徒に教えながら、授業で教えた知識やスキルを将来役に立ててもらいたいと感じる先生はぜひ本記事をご覧下さい!

こんな先生にオススメ

✅自分の担当教科で将来生徒の役に立つ学びを提供したい先生

✅知識やスキルを教えることに止まらず具体的な活用シーンもセットで教えたいと考える先生

お話を伺ったH先生のプロフィール

・私立男子校の先生

・数学科担当を経て、今年度から情報科担当

・教員歴約20年

情報の授業で社会課題?スキルと活用シーンをセットで伝えるためのカリキュラム

ーーリディラバでは110校(2022年末時点)にスタディツアーを提供していますが、多くの場合、探究学習や修学旅行の一環としてご利用いただいています。そんな中で、H先生から「情報の授業の一環として導入したい」とご相談をいただきました。

普段情報の時間では、高校1年生にどのような授業をされていますか。

手を動かすことを中心に、プログラミング、デザイン、統計データ処理の3つを主に扱っています。

これら3つは、なんらかの問題を解決するための新たな手段として、生徒たちが身につけておいた方がいいものの一つだと思っています。だから、授業でも、これらを身につけることが目的にならないようにしなければいけないと思っており、スキルを身につけることと合わせて、スキルの活用シーンをセットでできる設計にしたいと思っていました。

ーー2022年11月のスタディツアーでは、「海ゴミ」「依存症」「出所者の社会復帰」「食品ロス」「伝統工芸品の存続」「貧困」という社会問題をテーマにした6つの現場に行っていただきました。現場訪問の後はどのような授業を行っていますか?

社会課題の現場を見た後は、いままで学んだスキルを使って課題解決のアイデアをまとめてもらいます。

社会課題の現場を訪問すると、困っている人のために存在している制度が困っている人に届いていない場面などもあります。そういった場合に、自分達だったらそのターゲットに対して必要な情報を届けるためのアウトプットをどのように作れるのかを考えてもらいたいと思っていました。

例えば、AdobeのXDというツールの使い方を授業で扱いましたが、それらはプログラミングができなくても、HPやアプリのデモを作ることができます。また、必ずしもアプリやHPでなくとも問題なく、ターゲットに情報が届く手段がポスターなのだと思えば、ポスターを作ってもらってもOKとしています。

目的を達成するためにアプローチするべきターゲットは誰で、その人に伝える発信手段は何なのか?など、こちらから指示するのではなく自分達で考えて手を動かしてもらっています。

外に行ってみるスタディツアーで日常にない出会いを届けたい

ーーなかなか盛り沢山でチャレンジングなカリキュラムですが、H先生が情報の授業を担当されるのは1年目ということですね。

どのような経緯でこのカリキュラムになったのでしょうか?

情報は、今回の学習指導要領の改訂、共通テストにも必須科目となることで注目されている科目のひとつです。テスト対策はもちろん重要ですが、本来この教科が求めていたものと乖離してしまう可能性を危惧していました。

私自身が教員をする前にシステムエンジニアだったこともあり、どうせなら自分が教えた方がいいのではないかと思い、昨年1年かけて通信制の大学で学び、情報を教えられる教員免許を取得しました。

そのような思いもあって、たくさん手を動かして、たくさん考えるカリキュラムにしたいと思い、このカリキュラムを考えました。

ーーリディラバのスタディツアーをカリキュラム内で利用してくださったのにはどんなきっかけがありますか?

リディラバのスタディツアーは3年前に一度利用したことがあったのですが、その後コロナ禍でなかなか実施する機会に恵まれず、また利用したいという思いはずっと持っていました。

その時は、生徒に様々な仕事や生き方を知ってもらうという、どちらかというと進路学習の位置付けで行いました。

出所者の社会復帰支援を全力で行う大人とか、日常生活で滅多に出会えませんよね。社会課題解決の最前線で活躍する大人たちに触れるのは、間違いなく生徒に良い刺激を与えられると思ったんです。

一方で、情報の授業の中で「何の問題を解決するのか」というのを、生徒が一から考えるのは難しいし、「その問題はなぜ起きているのか?」に思考を巡らすにはどのようなテーマを設定すべきかがとても難しいと感じていました。

そこで注目したのがリディラバのスタディツアーでした。

ーーなるほど。実際、進路学習の位置付けで行った初回はどうでしたか?

出所者の社会復帰問題、アルコール依存症や薬物依存症への偏見など、当事者の視点の話を聞くと知らない世界が見えたようで、生徒に響いたようでした。

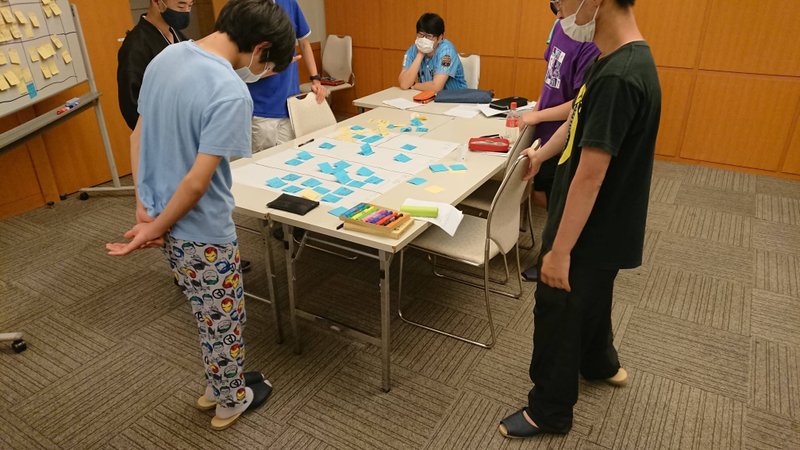

また、午前に現場に行き、午後に問題の整理を行うワークショップという構成でしたが、ワークショップでも学びが多かったようでした。

ディスカッションは学校でもいろいろな授業の中でよく行っていますが、当事者の視点はこう」「被害者の視点はこう」などと視点別に、しかもブレインストーミングを行いながらも形を整えていくディスカッションはとても新鮮だったようで、このディスカッションの進め方自体が勉強になったと話す生徒もいましたね。

ーー外部の人間が行うからこそ、いつもと違う形式のディスカッションを自然に行える側面はありますよね。さて、翻って社会課題を情報の授業で学ぶ試みはいかがでしたか?

▼後編「情報の授業でなぜ社会課題を扱うのか!?教科学習で養う”生きる力”」

🚩メルマガでお伝えします!探究学習のいま

リディラバ教育旅行チームでは、探究学習に取り組む先生方が明日から実践できる記事や、教育に関するセミナー情報をメルマガで発信していきます📣

ぜひご活用ください。ご登録はこちらから👇

リディラバの探究プログラム「SDGs/社会問題スタディツアー」を

自分の学校でも実施してみたい先生✋

👉👉リディラバ教育プログラムの資料請求・お問い合わせはこちら👈👈

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?