書評「アーバン・ワイルド・エコロジー」

都市から生態系を考えるときの建築

はじめに

はじめまして。studioTRUEの松岡大雅です。

このstudioTRUEの書評シリーズでは、月に1回程度のペースで、事務所で話題になっている書籍のレビューを行っていきます。単なる書籍の紹介に留まることなく、書籍を基点とし、今後の建築・都市に関する様々な議論に接続させることができれば、と考えています。第一に、自分たちの学習の場であり、自分たちの考えを醸成するような態度を心がけたいと思います。

記念すべき初回は建築家の能作文徳・常山未央による『アーバン・ワイルド・エコロジー』を扱います。*1

『アーバン・ワイルド・エコロジー』

2024年1月、TOTO出版から刊行された『アーバン・ワイルド・エコロジー』は、現在TOTOギャラリー・間で開催中の展覧会「能作文徳+常山未央展:都市菌(としきのこ)―複数種の網目としての建築」に合わせてつくられた書籍である。

著者であり、展覧会で個展を開催している能作と常山は、東京・西大井を拠点に活動する建築家である。両氏の生活と仕事の拠点でもある「西大井のあな」というプロジェクトを皮切りに、様々な建築プロジェクトを手がけてきた。タイトルにもなっている「アーバン・ワイルド・エコロジー」はこの「西大井のあな」の副題として付けられた名前でもある。

両氏はエコロジーを題材に様々な土地で建築実践に取り組むと同時に、自らの生活を通じて都市の中でエコロジーを考えてきた。住まいながら自邸を改修し、都度考えたことの日々のアーカイブが、本書にも多く収録されており、身体性を持った様々な気づきが記されている。

本書はいわゆる作品集であるものの、建築家の作品集として洗練された重厚な本、という体裁をとっていない。新聞紙のような紙、そしてそれらを中綴じで軽くまとめる、といった非常にラフな装いである。

33個のプロジェクトを紹介し、その間に15個のコンパクトなエッセイが挿入されている。それぞれ問題意識がはっきりとわかる内容となっている上に、それに対する実践やビジョンが示されている。図面やドローイング、模型や実物などがギャラリーに展示されているため、本がそれらのバックグラウンドを補完するような関係にある。ギャラリーと本を往復するような体験があると、両氏の思想がより鮮明に理解できるに違いない。

廃棄から養分へ

両氏の建築実践は多岐に渡る。自邸「西大井のあな」はすぐ近くを新幹線が通るような都市部に位置しているが、同時に農村地域でも多くのプロジェクトを行っている。建築家がエコロジーを考える時に、都市に向き合うことの意味はなんであろうか。

両氏の都市に対する考えは、巨大な資本力によって常に維持され続けていく中心部としての「新品都市」と、不況や人口減少の煽りを受ける周縁部としての「賞味期限切れ都市」という、性格の異なるふたつの空間に分けるところから始まる。そして、その中でも「賞味期限切れ都市」に注目し、そこに広がる空き家や廃材を資源として見出そうとしている。

こうした廃棄と都市の関係を考えたとき、個人的には都市計画家のケヴィン・リンチが思い出される。リンチは晩年「廃棄」に抱く否定的なイメージを肯定的に読み替えようと試みた。それは、廃墟やごみアートなどを引用しながら、「廃棄」には様々な魅力があり、そこから新しい価値が創出されうるのだという訴えであった。そこから四半世紀が過ぎ、能作・常山は「廃棄された都市(=賞味期限切れ都市)」の前提に身を置き、それらを自らが生きていくための「養分」として捉えている姿が、とてもラディカルで軽快な生き様として印象に残る。*2

私もこれまで廃棄物を用いた制作を繰り返し行ってきた。リンチの言うように、廃棄には様々な魅力があることにとても共感する。それと同時に、その廃棄が生まれる仕組みへの関心も強く持っている。本テキストの最後に詳しく紹介するが、同展覧会のために制作した什器のように、どうしても廃棄を用いた制作は家具スケールの実践になりやすい。このようにミクロな実践だからこそ、物語があり、歴史があり…といったようなナラティブな説明がされやすいのも事実だ。その中で「養分」として廃棄を扱うことは、社会(=廃棄が生まれる仕組み)との連続性の中にこのような実践を位置付ける試みとも考えることができる。

建築やデザインは自然をメタファーにする傾向があるように思う。特に日本においては、60年代に新陳代謝を意味するメタボリズム運動が勃興し、新しい建築のコンセプトを提示した。有機的に増えていく細胞のイメージで、社会の変化を乗りこなせる(とされる)建築がデザインされた。だがしかし、近年「中銀カプセルタワー」が解体されたように、栄養を摂取して老廃物を排泄する新陳代謝は、非現実的なコンセプトであることが示されてしまった。その中で、都市の中で養分を再吸収するという菌のような運動は、新陳代謝に変わるメタファーとして考えることも可能だろう。

実体験としての地下と「あな」

もう一点、能作・常山の特筆すべきポイントを挙げる。それは、自分が生活する場所をつくる実体験を通じて、思考を進めてきたことである。その様子は展覧会の3Fを見れば一目瞭然であるし、書籍にも何気ない日常の学びが散りばめられている。その中でも、建築の形態に直結するテーマとして、とりわけ土との関係性が印象的である。「明野の高床」では鉄板で独立基礎を、「杭とトンガリ」では鋼管杭で基礎を、「秋谷の木組」ではコンクリートスラブで繋いだ独立基礎を、それぞれ特徴的な方法でデザインしている。一貫して、大地と建築の接点を考え続けているように思う。

こうした一連の建築プロジェクトを遡ると、それは「西大井のあな」の駐車場のコンクリートを剥がして土の庭に変えたという、生活に基づく実体験に辿り着くことがわかる。わずか車一台分の空間から、身体性を伴った思想が育まれ、土壌と建築の接点を新しい形でデザインすることに繋がっていることは驚きである。

能作は『野生のエディフィス』でも「事物連関」というキーワードを提示している。この「事物連関」は社会学のアクターネットワーク理論(ANT)の影響を受け、それを自身の建築実践的に解釈した概念だろう。このANTの提唱者の中心的人物であるブルーノ・ラトゥールは、社会学の視点から、地球環境の問題について様々な言及をしている。なかでも生態系の活動がある地球の薄膜である「クリティカルゾーン」に関する議論を晩年繰り広げており、この問題系は能作・常山の実践とリンクするものがある。この「クリティカルゾーン」にはもちろん地下も含まれており、ラトゥールは地下・地表・地上からなる部分に関する記述を進めなくてはならないと喝破してきた。*3,4

この「クリティカルゾーン」を建築・都市的なテーマとして考えながら、能作・常山による基礎や土に関する一連のエッセイを読んでみると、改めて建築や都市が地下について記述してこなかったことに気づかされる。建築の断面図は、基礎から上の空間だけを扱っている。それは当たり前ではあるが、建築が基礎から下を考えてこなかったことを意味している。そこには深い断絶が隠されている。

だがしかし、本来の生態系は地上・地表・地下をダイナミックに関係しあい、複雑な状態で存在しているのだ。この点を縫合しなおそうとする両氏の建築実践が、まさにこうした社会学の思想と連動していることが感じ取れる。「西大井のあな」における「あな」は当初は建築の内側を貫くものであったと思う。だが、コンクリートを剥がしたことによって、地下と地表を繋げる「あな」も誕生した。

建築には、地下ー地表ー地上を繋ぐための「あな」の役割があるかもしれない。そして、エコロジーと建築の関係性を発展的に捉えるためのキーワードを提示しているように思う。建築設計では「ヴォイド」と「ヴォリューム」が頻出単語だが、生態系は存在するが人工物が存在しない空洞としての「あな」のあり方は検討されておかしくないだろう。

都市菌(としきのこ)から考える

これまでレビューしてきたように、本書『アーバン・ワイルド・エコロジー』は作品とエッセイから構成されている作品集ながらも、建築を取り巻くかなり多くの問題が提起されているように思う。それは建築物のディテールから、産業全体を俯瞰したものまで多岐に渡っている。それゆえに、かなり散らかった議論になってしまったかもしれない。最後は、建築家のあり方に関して言及し、これまでの話を簡単な表にまとめておきたいと思う。

本書のカバーをとり裏表紙に目を向けると、そこにはネットワークを繋ごうとする人の手が描かれている。(展覧会ポスターでは左下に描かれている。)この手が果たそうとする役割こそが、両氏にとって建築を通じて実現しようすることに他ならないだろう。私たち建築家は、人工物をつくることを生業にしてきた。ネットワークの中でも強く能動的に影響を与えるアクターのひとつと言えるかもしれない。こうした建築(家)の働きかけは、資本主義とスクラムを組むことで都市を生み出してきた。こうした近代が様々な局面で限界を迎えている中で、「都市菌(としきのこ)」という新たな建築(家)のビジョンは、一つの道を示しているように思う。言わずもがな、私もその後を追っていきたい一人である。

本書冒頭で「様々な生命と共存するためには、破壊的な強い力ではなく、生態系と微かに接触する程度の弱い力で建築をつくらなければならない」と述べられている。つまり、建築(家)の能動性や主体性を否定するのではなく、それを「菌(きのこ)のような弱い力」へと修正していくことを提示しているのだ。この「弱い力」で都市というネットワークを再組織化することが目指されている。

建築家は強くなくてはならない。そんなふうに思っている人も少なくないだろう。私自身もそう思ってきた部分がある。確かに日頃からタフさが求められる場面が多いなかで、両氏の言う「弱い力」の重要性にもとても共感する。そういう意味でも、この書籍と展覧会が、建築のまわりにいる多くの人々ならびに生態系を励ますような「弱くても強い力」があると感じるのは、私だけではないだろう。

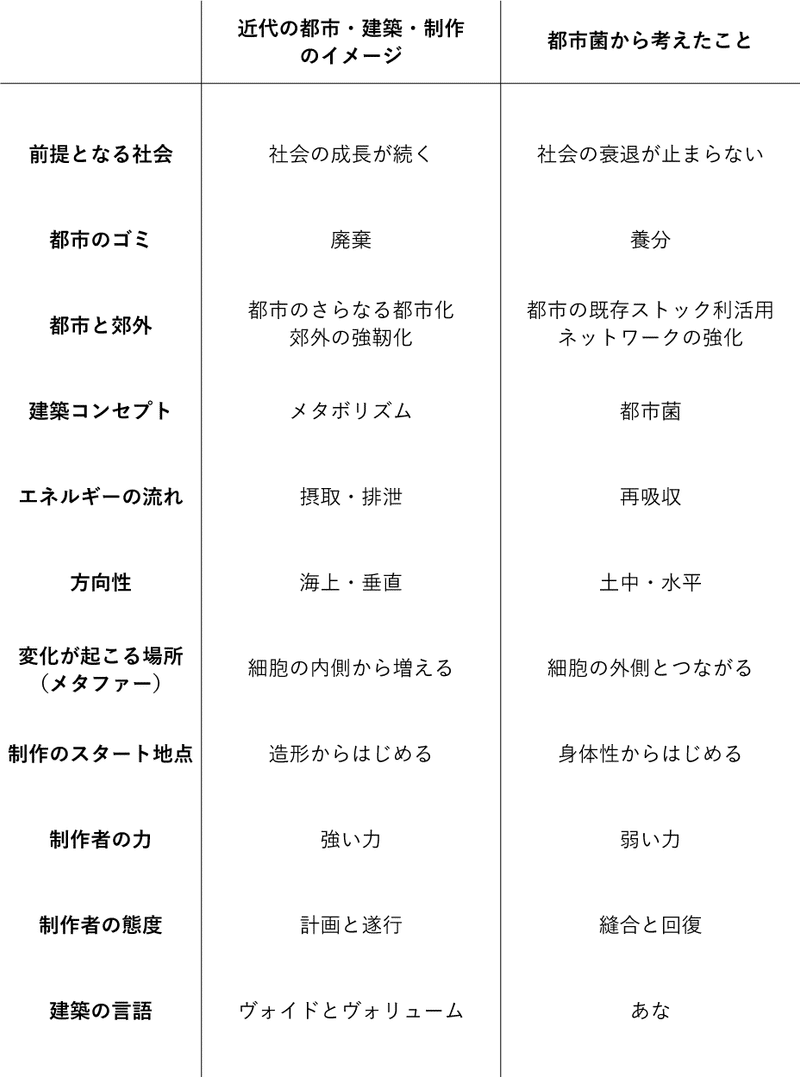

以下に、テキストを書きながら考えたワードについて、リストとしてまとめておく。思考の整理や、議論の発展に寄与できればと思う。

都市菌のための什器

最後になるが、studioTRUEが制作した什器について説明したいと思う。私たちstudioTRUEは、本テキストで示したような建築実践と議論を展開する能作・常山と協働し、「都市菌のための什器」を制作した。ギャラリー4Fで展示されている建築模型の模型台として使用されている。

両氏はこれまでのプロジェクトで出てしまった端材や廃材の一部を「西大井のあな」にストックしていた。これらの材すべてを手に取り、今回の什器制作の材料とした。出自が全く異なる材料ではあったが、それらがうまく組み合わさっていくように、丁寧にマテリアルを観察するところから制作はスタートした。マテリアルは制作者である私にたくさんのことを教えてくれる。それを受け取り、私は制作に反映していく。何か自分が手を動かすと、マテリアルもまた何らかの反応をする…こうした応答(コレスポンダンス)の延長に制作があると、私は考えている。こうした制作の態度は「弱い力」と言うこともできるかもしれない。展覧会に行かれる際は、廃棄を養分としながら、弱い力でつくられた「都市菌のための什器」にも注目していただきたい。

脚注

*1 能作文徳+常山未央『アーバン・ワイルド・エコロジー』TOTO出版、2024年

以下、脚注のない引用は全て同書から。

*2 ケヴィン・リンチ『廃棄の文化誌ーゴミと資源のあいだ』有岡孝+駒川義隆訳、工作舎、1994 年

*3 能作文徳『野生のエディフィス(現代建築家コンセプト・シリーズ)』LIXIL出版、2021年

*4 ブルーノ・ラトゥール『地球の上に降り立つ』川村久美子訳、新評論、2019年

*5 私が制作において応答を意識するようになったのは、廃材を使ったものづくりの研究をしたことが大きい。なかでも文化人類学者のティム・インゴルドが「コレスポンダンス」という言葉で制作を説明していることに影響を受けている。

ティム・インゴルド『メイキング—人類学・考古学・芸術・建築』金子遊+水野友美子+小林耕二、左右社、2017 年

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?