仏教⑨お寺の行事&用語

「挨拶」(あいさつ)という言葉は”相手に迫る”というような意味で、もともと禅宗の師匠が弟子に声をかけ質問し、弟子の返答によって修行の深さを見る禅語からきている。

「お盆」

毎年お盆には、お墓参りをしたり提灯に灯りを灯すなど、ご先祖様をお迎えして供養する恒例行事になっています。その由来には、仏教のこんなお話しがあります。

お釈迦さまの弟子に”目連”(もくれん)という人がいました。目連の母親は子(目連)を溺愛するあまり周囲のことに無関心で、亡くなった後「餓鬼道」(がきどう)に落ちてしまいます。餓鬼道では逆さ吊りにされ、飢えと渇きに苦しんでいました。

なんとか母を助けたい目連はお釈迦さまに相談したところ、7月15日に僧侶たちに食事を供養するように教えられ、それに従うとその功徳によって母親は餓鬼道から救われました。

この仏教の「盂蘭盆会」(うらぼんえ)という教えと日本古来の風習が混ざり合って現在のお盆として定着しました。

「お彼岸」

春分、秋分の日にもお彼岸としてお墓参りをする方がいるかと思います。お彼岸は、インドにも中国にもない、日本独自のものです。

言葉の由来はサンスクリット語の「波羅蜜多」(パーラミタ)という言葉で、「彼岸」(パーラム)「至る」(イタ)、「彼岸に至る」という意味です。向こう岸はさとりの世界。こちら岸は悩みや苦しみの世界。

昼と夜の長さが同じ春分の日と秋分の日はどちらか一方にかたよらない、「中道」の教えとの共通点から、春分の日と秋分の日を中心として前後計7日間をお彼岸として、僧侶たちの大事な修行期間となります。

「法要」

お寺の行事には法要という言葉が使われますが、本来の意味はお釈迦さまの教えを知ること。それがお寺で行われる儀式のことを指すようになりました。

「落慶法要」(らっけいほうよう)はお寺の新築や改築した時。「開眼法要」(かいげんほうよう)は新たに仏像や仏画を安置し、本尊として迎える時。「成道会」(じょうどうえ)はお釈迦さまが菩提樹の下でさとりを開いた日(12月8日)。

「お通夜」「葬儀」

お釈迦さまが亡くなられた時、弟子たちが遺体を囲みながら「お釈迦さまはこんなことをお話になられた」と、夜が明けるまで語り合ったそうです。「お通夜」はそれを起源に、もともとは故人と過ごす最後の夜なので、夜通し線香を絶やさないようにしていました。最近ではそのような風習も減っているようです。

「葬儀」は亡くなった人が仏さまの弟子になる儀式です。守らなければならない戒律を授けられることを「授戒」(じゅかい)といいます。その授戒を受けたという証が「戒名」(かいみょう)です。亡くなった人はこの戒名を持ってさとりの道に入るべく旅立ちます。

「四十九日」

亡くなってから次の世界に生まれ変わるまで49日間かかるとされています。その期間を「中陰」(ちゅういん)といい、7日ごとに生前の行いに対する審判があります。そして、「六道」(ろくどう)①天道 ②人間 ③修羅道 ④畜生道 ⑤

餓鬼道 ⑥地獄道 のどこかに行き先が決まります。前述の目連の母親は、餓鬼道に行ったのですね。亡くなった人はもはや善行を積むことはできないので、遺族が代わって「より良い来世に生まれ変わりますように」と”追善供養”を行います。

「卒塔婆」(そとば)

墓地に行くと、細長い木の板が立てられているのを見たことがありますか?それを「卒塔婆」(そとば、そとうば)と言います。サンスクリット語で「ストゥーパ」という音に漢字をあてたもので、

ストゥーパとは、仏舎利塔(ぶっしゃりとう)のこと。仏舎利とは、お釈迦さまの遺骨のことです。お釈迦さまが亡くなられた時、骨を少しずつ分けて収めた塔がたくさん建てられました。それが中国に伝わり、仏教とともに日本に伝わった時、五重塔という形になりました。その形を板にしたものが卒塔婆です。亡くなった人の供養のために立てます。

私が高校生の時、歴史の授業で先生が”ストゥーパ”を連呼して、生徒たちにも一斉に言わせたりなどしたことを鮮明に覚えています。八藤先生、どうしてらっしゃるかなー。

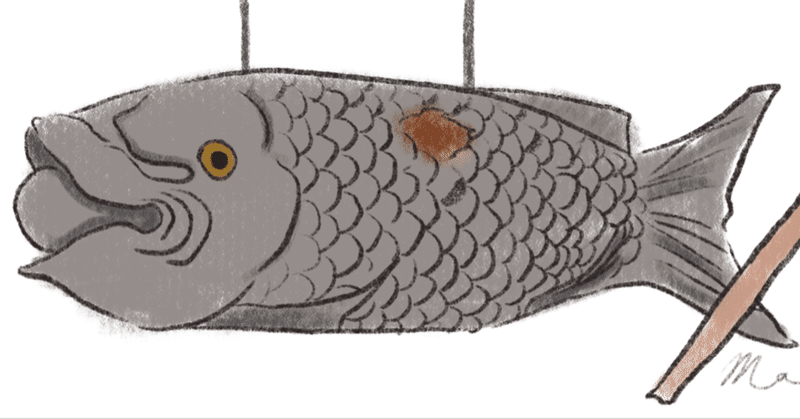

「木魚」

読経の際に打ち鳴らす丸い形の木魚を見たことがあるかと思います。もともとは僧侶たちを集めるために打ち鳴らした道具で、魚の形をした板でした。魚の目は常に開いているので、修行僧も常に修行に励むよう、という意味が込められています。

以上、今回はよく聞くお寺関連ワードを見てきました。また機会があれば取り上げたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?