我が子が内向的で心配だという人へ

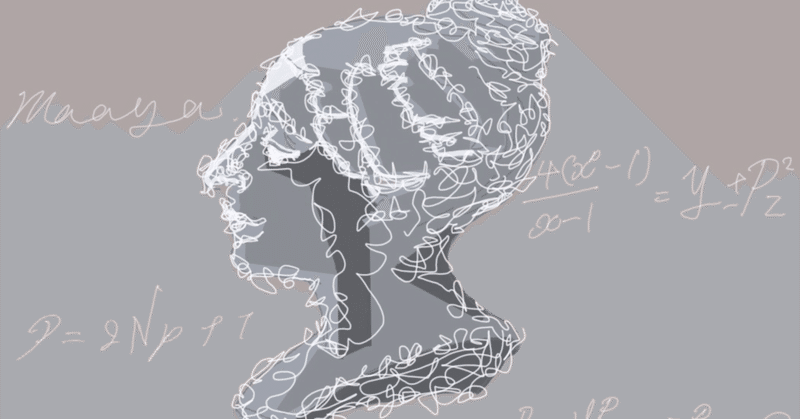

「外に対する力を持たない人ほど、内にある心は強くなるものです。」 byソフィー・ジェルマン(数学者)

「うちの子は、学校では全然発言しないのです」「班長になるなんてもってのほか」「社会に出た時に活躍できるのか心配」など、うっすらヤキモキされている方はいらっしゃいませんか?

現代の日本社会では、外向的な気質が高く評価される風潮がありますよね。学校ではグループ学習、職場ではチームの協働。ご心配はごもっともですが、大丈夫、心配入りませんよ。

一言で”内向型””外向型”と言っても、パーソナリティ(性格)を考える場合の分類の一つにすぎません。”両向型”というのもあるんですよ。いろんな形があって、出会いや学びによって変化もします。

私は小さい頃、内向的でした。母からはいつも「遅い」とか、「ボサっとしている」などと言われていました。・・と今人に言うと大変驚かれます。いや、今でも変わっていません。その頃の自分はどうだったか考えると、表にはあまり表さないのですが、ものすごくたくさんのことを感じ、たくさんのことを考えていました。

言葉の意味を考えてみると納得できます。内向的(意識が内側を向いている)、内気(気持ちが内側を向いている)、引っ込み思案(引っ込んで考えている)。とにかくじっくり考える時間が必要なんです。

脳科学的にも説明(ざっくりすぎますが)できます。外向的な人の脳では、処理されるメッセージが直線的ルートをたどり、内向的な人は、より長いルートをたどります。何事も徹底して考えるのを好み、時間がかかるんです。

ソフィー・ジェルマンは、18~19世紀のフランスの数学者です。私は子供が小さい時に読み聞かせた絵本で彼女を知りました。当時は女性が数学や物理学の科学者をすることなど、世間的にも制度的にも認められていませんでした。

両親は夜、寝室でソフィーが勉強できないように、暖かい服や火を取り上げました。でも、朝、インク入れのインクが凍り、計算で埋め尽くされた石板が置かれた机で寝ているソフィーを発見したとき、彼女が本気であり、そして穏やかな気持ちでいることに気がついたといいます。

また、女子の入学を断る教育制度や習慣、偏見によって色々な障害が待っていました。彼女の「外に対する力を〜」と言う言葉は、実はジェンダー差別によるものだと思いますが、私は今回のテーマに共通するものと思い、取り上げました。

大切なのは、性格が何向型だろうと、誰もが自分が置かれた環境で、目標に向かって努力することです。内向的な子に対しては、じっくり考える時間を与え、集中力の高さや自分を律する能力をほめることだと思います。

明るい未来が待っています!楽しみましょう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?