Episode 019 「素っ頓狂にも程がある」

さて、ぺニントンプライマリースクールに来た時点(Episode014参照)で、日本を離れて(Episode002参照)二年目、と言ったところだっただろうか。英語の勉強についてだが、当時この学校ではそんなに必死に勉強した憶えはあまりない。とある日、授業で文法を教えてもらっていたのだが、全く意味が分からずポカーンとしてしまった事がある。耳に入ってくるのは、「○△○△○△○△・・・present○△○△・・・at eight o'clock・・・」という具合。たまに単語が幾つか耳に入ってくる以外は、全く理解できずにいた。その時の私の頭の中では、「プレゼント・・・エイトオクロック・・・・なるほど!今日は誰かの誕生日でプレゼントを用意している、またはこれからする、のか。で、パーティー的な何かが8時に行われるのか、なるほど。しかし誕生日は誰だ・・・」と、そんな具合であった。それ程の低レベルな英語力だったのである。後々気づいたのは、その時先生が私に説明していた内容は、過去形、現在進行形、未来形などについてを、時間を用いて説明していたのだ。しかし私は、現在進行形の「Present Tense」というフレーズの「Present」だけを聞き取り「贈り物のプレゼント」と勘違いしたのである。素っ頓狂にも程がある。この様に、非常にレベルの低い英語力でさまよっていたのだが、その一方で、この学校に入り、少しずつ英語が身についてきたと実感できことは事実である。時間の経過と共に、なんとなく話ができるようになってきたな、と思える様になった。少しずつ自信が付いてきたのは確かだった。

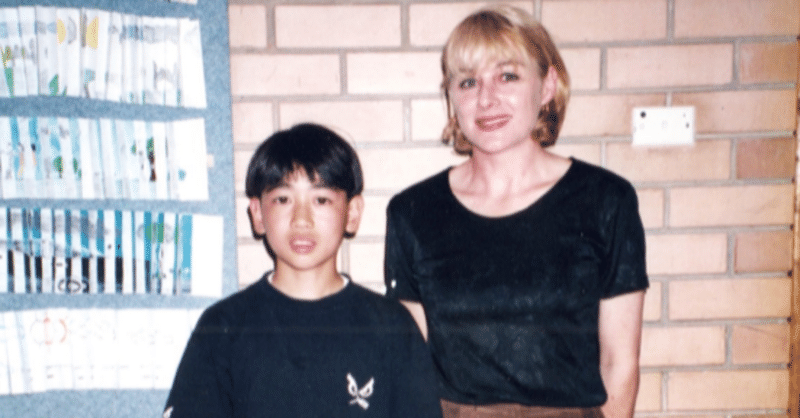

この学校での先生はミセス・プライヤー(確かそんな名前だった。正確には憶えていない)と言った。ハリウッド女優のジュリア・ロバーツをもう少し(良い意味で)田舎者にした様な、そんな見た目および雰囲気をまとった先生だった。尚、とあるクリスマス時期に生徒みんなで先生の家に行ったことがあった。先生としては、クリスマスのイベントおよびアクティビティとして幾つかの選択肢を考えていた。例えば、教室でクリスマス会、どこかにみんなで出かける、など。だが、なぜか生徒たちは皆んな揃って先生の家に行きたい、という具合に意見が纏まり、みんなで行くことになった。今思うと非常に迷惑な話である。

理科の先生は、パーマの掛かった茶色い髪で、背の小さい先生だった。少々神経質な性格で、縫い物を趣味にしている中年女性、という雰囲気(あくまでも私の(彼女に対する)イメージ)の女性だった。尚、理科の授業は、もちろん理科室で行われたのだが、この理科室が日本の学校の理科室のそれとは大きく異なった。まず、理科室は校舎である建物とは別の、離れの建物の中に在った。部屋の真ん中に、一辺3メールか4メールの正方形の、囲炉裏の様な形の囲いの周りを長椅子(背もたれのないベンチの様なもの)が囲っていた。その長椅子に座り、授業を受けるのだが、そこ(一辺3メールか4メールの正方形の、囲炉裏の様な形の囲い)にはブルータン(Blue Tongue)という、字の如く、「青い舌」のトカゲがいた。しかも、そこそこのサイズだった、30cmくらいはあったであろうか。私はそれが気持ち悪くて仕方がなかった。なぜ、トカゲを目の前にして授業を受ける必要性があったのかは全く理解できなかった。そんな中、他の生徒は、そのトカゲに対して怖がっているわけでもない、また気持ち悪がっている様にも見えなかった(本当のところは、わからないが。私同様、気持ち悪いと思っていた生徒も中にはいたのかもしれない)。

授業が終わり、帰りの支度を済ませると、朝同様、グモニ(Episode014参照)のタクシーに乗り込み、同じ4人を乗せてタクシーは走り出す。日本の学校の様に、放課後に友達と遊ぶ、または部活がある、という様なことは無かった。少なくとも、私が通ったペニントンプライマリースクールではそうだった。学校が学校(つまり現地の小学校の生徒に併せ、我々の様なESLの生徒が共に通う形の学校)なだけに、多くのESLの生徒は様々な場所(つまり、徒歩で登校できる距離ではない)から通っていた為、日本の様に、放課後は友達と一緒に歩いて帰る、または放課後に部活動をする、という事は無かった。その代わりに、週末になると(マリンコの家以外にも)エックやホングの家に遊びに行ったり、または彼ら(Episode015参照)をうちに呼んで遊んでいた。彼らとはもっぱらサッカーをして遊んだ記憶がある。一度、ホングと、ホングの従兄弟(確か彼は私の一つか二つ年上だった)とプールに遊びに行った事がある。そこで、ホングの従兄弟が、プールで溺れかけ、助けたという記憶を、なぜか鮮明に憶えている。ホングは、のちに私と同じハイスクールに通う事になるが、(ハイスクールでの)学年は私の一つ下であった。オーストラリアの学校ではありがちなのだが、同じ学年でも年齢が異なる、という現象が起こる場合がよくある。その理由としては、オーストラリアは移民の国である為、世界各国から多くの人々が毎日の様にオーストラリアに移民として入国してくる。その際に、子供を学校に入学させる場合、学年を一つ落として入学させる、という事をする親が少なくないとの事である。その背景には、もちろん英語を母国語としていない時点で、周りの現地の子供達に比べ勉強面から見ても不利になると考えるのであろう。この様な事から、実際に私のいた(ハイスクールの)クラスでも、自分と年齢が異なる生徒がいるという現象が起こっていた。しかしながら、それについて問題が発生する事は一度もなかった。

やはり、年齢などの、比較的単純な要素よりも、文化の違い、がもたらす摩擦の方が遥かに大きかった。例えば、サッカーが上手な、ソマリアから来たファイザル(Episode017参照)。彼とは普段、サッカーという共通の得意分野(Episode009参照)があった事にも助けられ、教室でも仲が良かった。しかし、とある中休みだか昼休みの後、教室に戻る際、小さな喧嘩の様な、言い合いをした。もちろん、お互い、幕を仕立てるほどの英語力はなかったが、ファイザルのその時の表情からは、怒り及び悲しみ、という表情がそこにはあった。その表情は、まるで、ずっと信頼していた人に裏切られた事が発覚した時の様な表情だった。喧嘩の発端は、「マイケル・ジョーダン」であった。そう、あの伝説的、元プロバスケット選手のマイケルジョーダンである。何がきっかけで、その話になったのかは詳しく記憶しないのだが、彼の出身地、についての話をしたのだった。マイケル・ジョーダンはその昔シカゴブルズというNBAのチームに所属していた。従って、私は、「彼はアメリカ人だから、彼はアメリカ出身だ」という様な言い方をファイザルに向かって、した。それに対し、「いや、マイケルジョーダンはアメリカ人かもしれないが、出身はアフリカだから、アフリカ人だ」と反論した。結論からいうと、恐らくどちらも間違っていなかったと思われる。しかし、当時13歳であった私が、圧倒的に物知らずまたは勉強不足だったのは、その昔、多くの人々が奴隷としてアフリカから様々な国へ連れて行かれていた、というあまりのも重要かつ明確な事を理解していなかった。おそらく、ファイザルは、私の「いや、マイケルジョーダンはアメリカ人であり、アフリカ人ではない」という発言に、驚き、怒り、そしてついには悲しみさえ覚えたのかもしれないと、後になって少しずつ理解したのであった。

(※No copyright infringement is intended)

他にも、国の違いがもたらす摩擦は、子供ながらに存在した。例えば、仲の良かったマリンコ(Episode015参照)を、毛嫌いするカンボジア人の男の子が居た。名前をソピアップと言った。私が知る限りでは、マリンコは優しく、嫌な事をする様な子ではなかった。実際に、私もずっと一緒にいて嫌な事をされた憶えは一度もない。そんなマリンコに対し、このカンボジア人の彼、ソピアップは非常に冷たく接しており、寧ろ、話をするのも嫌だ、という態度を隠さずにいた。マリンコに向ける彼の目は、まるで苦手な食材に向けている様な目をしていた。当時、子供ながらに感じていたのは、やはり国が違うというだけでこんなにも様々な感情がお互いに対して生まれるのは、なぜなのか?という事であった。なぜ、お互い仲良くできない子供達がいるのか?と、そう考えていた。しかし、(良い、悪い、正しい、正しくないなどの意見については別軸なのでここではあえて触れないが)日本という国は正式に植民地にされた歴史は(知っている限りでは)無い。それに比べ、例えば、ソピアップの出身であるカンボジアはフランスの植民地であった為、どこかの段階(つまり、ソピアップの親の、またその親の世代かもしれないが)で、「(フランス人に限らず)白色人種の人たちは悪者だ」という様な意見を持っていたのかもしれない。もちろん、そんな事は調べようが無いのだが、可能性としては、ゼロでは無いと個人的には感じる。この様な事が、巡り巡って、このカンボジア人の男の子であるソピアップが、マリンコに対して敵対心を抱かせてしまったのかもしれない。もちろん、本当のところは知る由も無いが、後になってその様な事を考えた記憶がある。

(※No copyright infringement is intended)

ロシア人のスペラーナ(確か、そんな名前だったと記憶する)という女の子は、同じクラスにいたエチオピア人のラヘルという女の子をなぜか嫌っていた。スペラーナはロシア人であった為、想像通り、凍る様な(真っ青な)目をデフォルトでしていたにも関わらず、ラヘルを見るその目は更にその冷血さを増し、見つめるだけで部屋の温度を5、6℃ほど瞬時に下げられそうな程の冷たい目線であった。尚、特に仲の良かったホングとエックも、実はマリンコに対しては、何故かそんなに好意的な態度を取っていなかった様に記憶する。もちろん、だからと言ってイジメの様な事があったわけでは全く持ってないのだが、やはり子供ながらにその違和感の様なものは(言語化する事は極めて、複雑過ぎて難しいが)肌で感じる事ができた。そして、その違和感に対し、「みんなで仲良くしようよ!!」という様な表面的な言葉だけでは到底解決できないであろう背景(国が異なる事から生じる価値観の違いなど)がそこに存在している事に関しては子供ながらに気づいていた。この様な事があると、不思議なもので子供ながらに、「喧嘩しないで、みんなで仲良くしようよ!」という様な安易な、無理に問題を解決しようとする、或いは浅はかな行為は取らず、その代わりに、「どうやら世の中とは、自分が考えるより遥かに複雑な構造になっている様だな。やはり世界は広く、致し方ない。色々あるなぁ、世の中は。やれやれ」といった具合の考え方ができる様になった。

下手に空調つけるより部屋が涼しくなる気がする。そんな気がする。

今になって考えると、この様な経験の積み重ねが、現在の私の価値観などを形成するにあたり大きく影響しているのかもしれない。例えば、物事の考え方の一つとして、私の中に「51対49」という考え方がある。つまり、多くの物事は様々な要素が絡み合った上で成り立っている事から、残念な事に我々(少なくとも私が)が考えるほど単純でない事があまりにも多い。例えば、人生とは選択、および決断の連続である。小さな事で言えば、例えば朝起きて、何を着て家を出るのか、という事でさえ選択および決断である。または大きいところで言うと、大学で何を専攻するか、または卒業後どんな事をするのか(起業、または会社に入社、それとも両方、などなど)などが挙げられる。この様に、日々様々な選択および決断の連続である中、個人的には、どの選択肢を取ったとしてもほぼ等しい量でプラスおよびマイナスの面が存在すると個人的には思っている。つまり、選択肢AとBが存在する時、Aを選択する事が圧倒的にBを選択するよりもプラス面が多く、従ってマイナス面が少ない(例えば、「90対10」など)という状態とは限らないのではないか、ということである。なぜなら、物事とは様々な要素が複合的に存在し、形成していることから、単純に「何が、どう、お互いに影響し合っているのか」という点が明確で無いからである。そう、リゾームのモデル的な、何か(Episode001参照)かもしれない。それ即ち、「世界の在り方」という事を、embrace(抱擁・ハグ:同意するか否かは別で、先ずは受け止める)する事が重要、ということではないかと、そう考える。つまり、(尚、諦める、ではない)「言語化して説明する事はできないが、とりあえず受け入れる」という行為をできるかできないか、は極めて重要かと、そう個人的には考える。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?