神学は哲学の「母関数」である。

現代の日本において、「神学」はマトモな学問とは考えられていないと思う。

だが、私はここにこそ、明治以降の日本が性急に輸入した「学問」の根っこを改めて見直すためのキー・エレメントが余すところなく眠っていると考える。

言うなれば、神学は哲学の「母関数」である。

こう考えると、哲学を志す人がどのように神学に向き合うべきか、その根本的態度が理解できると思う。

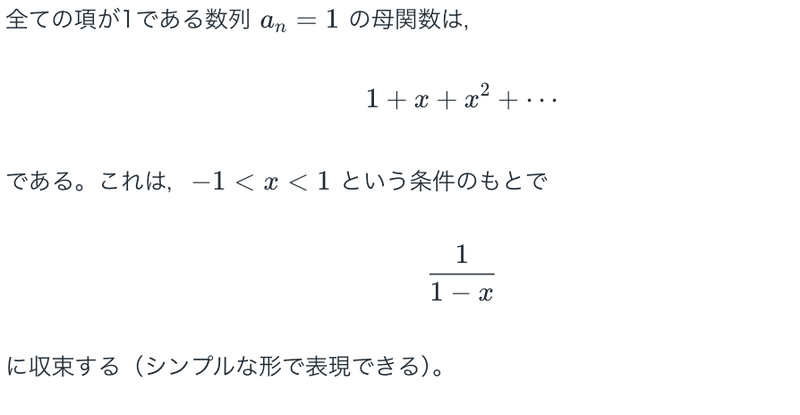

母関数とは何か?

ここで数学における「母関数」についての定義を確認しておく。

簡単にいうとすれば、母関数は、ある数列に関する情報を全て含んだ関数のことを指す。Wikipediaの定義をおさらいしておこう。

数学において、母関数(ぼかんすう、英: generating function; 生成関数)は、(自然数で添字付けられた)数列 {An} に関する情報を内包した係数を持つ、形式的冪級数である。

例えば、一番簡単な例で言うと、こういうやつだ。

数列の法則性(ここで言えば、無限に並ぶ「1」)という無限の情報量が、関数の形で圧縮して表現されている。

他にも、以下に掲げる通り、

ベルヌーイ数(Bn)

オイラー数(En)

ルジャンドルの多項式(Pn(x))

ベッセル関数(Jn(x))

などの化け物のような数列や関数(右辺)も、それを生み出す母関数(左辺)は恐ろしくシンプルだ。

近代哲学の「母関数」としての中世哲学=神学

さて、ここで私は、「哲学」をある種の数列、「神学」をそれを生み出す母関数にたとえて理解する視点を提示したい。

なぜ哲学を「数列」にたとえられるかというと、それは哲学という営みが、個々別々の問いをめぐる思索であり、それらの思索は確かにある順番を持って私たちに提示されるからだ。

哲学=ある順番において提示される無限の問題系列

神学=それらの「問い」の内容と配列そのものを、かくあらしめている母関数

倫理の教科書で近代思想に触れ、ホッブズやロックやルソーの自然状態についての様々な定義を学んだときに、少なからぬ数の人が違和感を感じたに違いない。「そもそもなぜ社会について考えるときに、自然状態を考察する必要があるのか?」と。

政治哲学においてルソーが「自然状態」を考えると言い出す時、わたしたちまず「なぜそれを問うのか?」と問わなければいけない。問いの提示の仕方及びその順番そのものが、一つの哲学のあり方を決定するのであり、異質な哲学に触れた時のわたしたちの自然な反応は、「なぜその順番で、その内容を問うのか?」というものでなくてはならないはずだ。

ここにおいて我々は、ホッブズによる政治思想の古典「リヴァイアサン」が旧約聖書からのイメージによって彩られていることを指摘するまでもなく、ルソーの「自然状態」についての思索が聖書の「失われたエデンの園」の比喩によって彩られたものであることに思い至る。

つまり彼らの提起する問題系列そのものが、神学的思索の性格を投影しており、聖書的文脈の中を生きる西洋人たちは、それらの暗黙の前提を受け入れた上で彼らの思想に触れるのだということをわたしたち日本人は理解しなければいけない。

ドゥンス・スコトゥスを知らずしてカントは語れない

例えばドゥンス・スコトゥスという名前を聞いて、何人の人が「ああ、ヨハネス・ドゥンスのことね!」と頷くだろうか。私だって生まれてこのかた、彼の名前をほとんど意識したことはなかった。

しかし実際には彼こそがトマス・アキナスの中世思想をさらなる完成へと導いた偉大な哲学者であり、例えばカントの「純粋理性批判」はドゥンス・スコトゥスの「直観」概念を暗黙の前提として進んでいく。この前提を理解せずして「純粋理性批判」を読んだとしても、その本質を汲み取ることは不可能に近い。カントは「当然のことながら君たちはヨハネス・ドゥンスのあの話を知っているよね? だからあえてその名前は一歳触れずに進めていくよ」というようなノリで議論を進めていく。

しかし残念ながら、日本に「哲学」が輸入されるちょうどそのタイミングで、ドゥンス・スコトゥスの著作はヨーロッパでやたら批判され、文字通り焼かれていた。

なぜ「関数」の比喩が適切なのか

神学を「母関数」とするこの比喩は、神学をただ哲学の「母」と呼ぶ以上の示唆を与えることを目的としている。

ベルヌーイ数の母関数を見ればわかる通り、そこには「超越数」eが中心的な役割を担っている。ここにおいて「超越」という言葉が出てきたことに、私たちは神学における「神」の存在の導入が不可欠であることを知る。

そもそもなぜ私たちは母関数を分析するのかというと、それは解析的であるがゆえに、個々の数列を分析するよりも、その母関数の性質を分析する方が遥かに効率的に普遍的な性質を考察することが可能になるからだ。

簡単に言えば私たちは、「神」の存在を含めて物事を論じた方が、この世界及び社会の様々な性質を圧倒的に効率的に分析することが可能になるということだ。

こう言うとあたかも、思考停止のように聞こえるかもしれないが、中世の神学のレベルの高さを見るとそうも言っていられなくなる。彼らは明らかに、「神」を含めた世界像=「母関数」の性質を分析するための多種多様の解析学ツールを開発していた。

近代哲学が辿り着こう、あるいは証明しようと思っても無限の時間がかかるような問題が、神学と言う地平においては一瞬で解決されるような問題だったりする。

「それはズルだ、ただの盲信だ」と言う人もいるかもしれない。

だが、そういうあなたには、「無限遠点」を導入することで、通常の幾何学では恐ろしく証明が難しかった種類の無数の幾何学的問題が、驚くほど簡単に解決する場合があるという事実を思い出してほしい。神について論ずることは、そのような「無限遠点」を哲学的思考に導入するようなものだ。

思考のツールはたくさん持っていた方がいい。「オッカムの剃刀」は確かに有用だが、だからと言ってそれまでのトマス・アクィナスやドゥンス・スコトゥスをはじめとする偉大な中世哲学者たちが錬磨してきた様々な思索を全て切り捨てる必要はない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?