激化するネットスーパー業界の最新動向

言笑自若(げんしょうじじゃく)

→ どのようなことがあっても慌てずに平然としているたとえ。

冷静な判断を常にするということは、なかなか難しい。

それはビジネスにおいても同様で、なにが難しいかというと止めるタイミングだ。

反対に、実はビジネスを始めることはそんなに難しいことはない。

それでも一歩踏み出すことができないという人は多いが、それでも始めることよりも撤退することの方が難しいということは事実だ。

そんな激戦が行われているのが、ネットスーパー業界である。

急成長しているネットスーパー業界

インターネットで買い物をするということに徐々に抵抗がなくなっている人が増えている。

そこに新型コロナウイルスの影響もあり、一気にマーケットが拡大したのが、ネットスーパー業界である。

そもそも、スーパーマーケットの主力商品である生鮮食品はリアル店舗で買うというのが一般的な人の感覚だろう。

それが、外出自粛といった生活が染みついていった結果、生鮮食品もネットで買うという人たちが増えているのである。

日本国内の2021年のネットスーパー市場は、2020年の前年比で15.4%増の2,470億円となった。

そして、2022年も引き続き堅調で、12.1%増の2,770億円に規模が拡大すると見込まれている。

ちなみに2018年は約1,700億円の市場規模だったので、5年以内に1,000億円以上の市場が拡大したということになる。

こういった背景から、既存のスーパー事業者によるネットスーパーの強化が進んだというわけだ。

そして今、さらにネットスーパー成功のノウハウを生かした支援サービスが相次いで登場しているというのが現状だ。

そんなネットスーパー業界に異業種からの参入が相次いでおり、それが、ダークストア型と呼ばれる新業態だ。

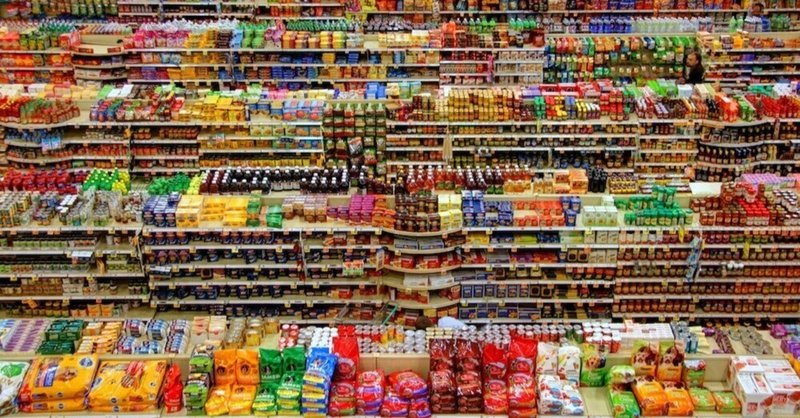

実際のスーパーマーケットのように店舗の棚に商品を陳列するものの、その役割はあくまでも配送拠点であるというのが、ダークストア型だ。

ネットで注文を受け付け、配達員がダークストアの棚から注文商品を袋に詰めて、顧客の自宅に配達する。

その多くは数十分以内という短時間での配達を謳っていることから、クイックコマースとも呼ばれている。

ネットスーパー業界に参入した企業と撤退した企業

それでは、実際にこの1年以内どころか、約半年の間にどれくらいの企業がネットスーパー業界に参入したり撤退しているのかを時系列にまとめてみた。

2021年12月:foodpandaの日本事業撤退にpandamarketも終了

2022年1月:楽天グループが楽天全国スーパーを開始

2022年1月:ベイシアがネットスーパーに参入

2022年1月:Yahoo!、ASKUL、出前館の3社がYahoo!マート by ASKULを開始

2022年2月:アルビスが店舗受取型ネットスーパーを開始

2022年2月:いなげやがネットスーパー参入を発表

2022年3月:Amazonに成城石井ネットスーパーを開始

2022年5月:perrotがネットスーパーサービスを終了

2022年5月:エブリーがネットスーパーアプリ開発サービスを開始

2022年7月:サミットが2022年10月にネットスーパー参入を発表

2022年7月:Wolt Marketを全店閉店しWolt Japanがネットスーパーから撤退

2022年7月:イズミヤが2022年9月でネットスーパーを終了すると発表

2022年7月:delyが買い物代行のクラシルデリバリーを2022年7月31日で終了

2022年7月:delyがネットスーパーのクラシルマートを2022年7月21日に開始すると発表

ザッと書き出しただけでもこれくらいあるのだが、いかに激動のときを迎えているかがわかるだろう。

既存スーパーやIT企業の参入が目立つ一方で、フードデリバリー事業が主体だったfoodpandaやWoltが撤退している点も共通している。

Woltについては、フードデリバリー業界ではしっかりと勝ち残っていることは以前にも触れたので、興味のある人はこちらの記事も読んで欲しい。

そんなWoltがネットスーパー業界に参入したのは、2021年12月のことだ。

食料品や日用品など、約2,000品目の商品を注文から約30分で届ける即時配達のダークストア型ネットスーパーWolt Marketを札幌の2拠点から開始した。

その後、2022年1月に北海道の函館、2022年2月に広島に2拠点をオープンするなど、順調に事業を拡大していたかのように見えていた。

ところが、Wolt Japanはそれら8拠点の営業を2022年7月3日をもって全て終了したのである。

この約半年での撤退になにがあったのだろうか。

Wolt Marketが撤退した理由

ダークストア型ネットスーパー事業において、フードデリバリー時代の経験は役に立たないということを結論づけている。

ネットスーパー業界で成果を出すには、時間と土地が重要だという。

時間とは、すなわち人件費を指している。

1件当たりの配送にかかる時間を短縮すれば、人件費のコストは下がり効率が上がる。

ダークストア型と一言でいっても、実は各社によって業態が微妙に異なるのである。

Wolt MarketやYahoo!マートは注文を受け付けるたびに、店舗の近隣にいるギグワーカーと呼ばれるフリーの配達員とマッチングさせる、いわゆるフードデリバリー事業の延長にあるサービスなのだ。

ここに儲かりにくくなる理由の1つがあるのだ。

ネットスーパーの配達は、棚から受注商品を集める、ピッキングと顧客の自宅に配達する、デリバリーの2つの作業がセットで成り立っている。

これらの効率化が収益に大きなインパクトを与えるというわけだ。

まず、ピッキングだが、配達拠点内の商品配置を把握できていないと、店内を探し回ることになり時間がかかる。

これをギグワーカーに任せるのは難しい。

かといって、ピッキングと配達を分担するとコストが余計にかかる。

そして、デリバリーも配達に適したルートを知っていると知っていないとでは、効率が大きく変わる。

ギグワーカーは必ずしも全員が土地勘を持っているわけではない。

配達員向けのスマホアプリに表示される地図を頼りに配達するため、配達にかかる時間は人によってバラつきが出やすい。

そのわずかな差の積み重ねが収益性に直結するというわけだ。

これが、先述した時間と土地が重要な指標となるという理由だ。

つまり、ネットスーパーで成果を出すには、ピッキングとデリバリーにかかる時間をいかに効率よく短縮するのかということにかかっているのである。

間違ってはいけないWolt(ウォルト)の判断

Woltがネットスーパー事業から撤退したということで、失敗したと勝手に思い込んでいる人もいるようだが、その判断は時期尚早だ。

というのも、Woltに加盟する小売業者の売り上げは非常に好調だという発表を行っている。

スーパー、コンビニエンスストア、百貨店、ドラッグストアなど、小売業者との提携は拡大しているのである。

Woltを使ったことがある人はわかると思うが、コンビニなどから日用品や生鮮食品を買うことができる。

フードデリバリーであったとしても、利用頻度が高ければ、日用品や生鮮食品を買う際に使えるクーポンの発行も非常に多い印象だ。

つまり、Woltの日本国内におけるリテールビジネスは小売企業とのパートナーシップに集約し、自社運営によるWolt Marketの事業を終了するという決断に至ったというわけだ。

まとめ

参入するときと撤退するときでは、撤退の判断をする方が難しいということは冒頭に書いたとおりだ。

そして、Woltの事例からもわかるとおり、撤退したからといって失敗と決めつけるのは間違っていて、撤退した理由をしっかり見極める必要がある。

傷口を拡げる前に潔く撤退することも勇気であり、それが大きな成果に繋がる場合も多々あるわけだ。

あなたがリーダーを任されたときに半年で撤退するという判断ができるかどうか、このスピード重視の決断ができるかできないか、今一度自分に問うてみるといいだろう。

【Twitterのフォローをお願いします】

株式会社stakは機能拡張・モジュール型IoTデバイス「stak(すたっく)」の企画開発・販売・運営をしている会社。 そのCEOである植田 振一郎のハッタリと嘘の狭間にある本音を届けます。