ボサノヴァの魅力

今日はサンバ Samba に起源を持つ、ボサノヴァ Bossa Nova の話です。

以前ある方より、

なんであんなに「ヤル気なさそうな声で呟いてるだけ」なのに、ボサノヴァって魅力的なの?

と尋ねられたことがありました。

「けだるさ」が魅力。

情熱的で激しいロックやR&Bなどとは、対極にある音楽。それがボサノヴァ。

でも音楽と一体になって、ライヴハウスで燃え上がるような音楽ばかりでは疲れてしまう。だからボサノヴァの癒しの響きって、ほんとに素敵です。

全身を震わせて踊るダンス音楽のサンバから、叩きつけるリズムの要素を和らげて、もっと複雑なハーモニーを用いることで、けだるいロマンティックな響きを醸し出すのがボサノヴァ。

「洗練された上品な音楽」。

そんなボサノヴァに惹かれて一時期、アントニオ・カルロス・ジョビン Antônio Carlos Jobim (1927–1994) の曲を徹底的に聴き漁り、ボサノヴァとは何か考えたことがありました。

ですので、ボサノヴァとはなんであるのか、再考してみます。

ボサノヴァの和音

1950年代の初頭、ブラジルの作曲家ピアニストであるジョビンは、アメリカ西海岸の洗練されたクールジャズに惚れこみ、ジャズのテンションをブラジル的な音楽の中に取り込む道を模索していました。

同じ頃、彼の音楽的パートナーであるギターリストのジョアン・ジルベルト (1931-2019)もまた、ジャズの和声をブラジル音楽のリズムの中に取り込めないかと試行錯誤していました。

そして見つけたのはサンバでした。

二人はこうして、ブラジル土着のダンス音楽であるサンバの要素とクールジャズを融合させたのです。他にも多くの音楽家が協力したわけですが、

ブラジルのダンス音楽サンバ + アメリカ西海岸のクールジャズ

より導き出された解が、ボサノヴァ。もちろんプラスアルファもあります。

クールジャズは、速くて複雑な即興演奏を旨とする東海岸のビーバップへの反動として生まれた抑制されたジャズ。熱狂よりも理知的なジャズ。

実際のところ、地理的には完全にスタイルの分離は無意味なのですが、クールジャズは西海岸発祥のジャズとして知られています。

サンバの踊るリズムは、ずれたリズムのシンコペーション(Different Beatと英語で呼ばれます)として生かされ、不協和な和声は洗練されたジャズの和声(テンションの響き)となって刺激的。

サンバ同様に2拍子という大きな拍子。

四拍子と違ってアクセントが音符間で少なくなるので、浮遊感が生まれます(アメリカ流に改良されたものは4拍子)。

速いテンポだと、せっかくのテンションの不協和の効果が薄れてしまいます。ですので、ゆっくりめなテンポで演奏することで、あの独特のけだるさが完成、そして誕生したのでした。

テンションとは

テンションというのは、いわゆる不協和音のことです。

ドミソの三和音に第七音シが加わると、古典派音楽では不協和でしたが、後のロマン派音楽では当たり前の四和音。でも第九音レは、ドとミの間でぶつかり合う音響を作り出しました。

三度の音程が古典音楽の基本、隣り合う二度は伝統的な音楽では不協和音です。さらにドから数えて第十一音ファはミと半音で隣り合い、ますますぶつかり合うのです。

さらには、7と9を省略して、11度のファとドミソを合わせると、響きはますます曖昧になります。ドの音が和音の中心であるはずなのに、テンションを加えると、中心がどんどんずれてゆきます。C11は、もしかしたらF9に響くかもしれません(コンテクスト次第です)。

テンション Tension は緊張という意味。

音がぶつかり合い、耳に不快に聞こえて、緊張感が生まれるからそう呼ばれるのですが、緊張は協和音に解決される決まりです。

Tension → Release

でも不協和に次第に耳が馴れてくると、解決しなくてもよくなるというのが和声の歴史。教会多声音楽の時代には、完全4度の音程さえも不協和だったのですから。

ドミソの第三音ミを第四音ファに置き換えた和音はサスペンションと呼ばれて、次の音ではファはミに変化するのが教科書的な和声の決まり。でも解決しない音も上手に使えば、不快どころか、素敵で新鮮な音響の源泉となります。

サンバに比べると、ボサノヴァはインテリ中流階級の音楽と言われています。ジョビンらはジャズを生演奏からではなく、主にレコードで聴いて勉強して学んだのですから。

Bossa Novaとは「新しい波」、英語でNew Waveという意味。では、ボサノヴァの何が新しかったのでしょうか。

さて「ヤル気なさそうな声で呟いているだけ」という特徴ですが、あのけだるい感じの対極にあるのが、「新しくない=Novaではない」Bossaともいえる元祖サンバ。

サンバをみてみましょう。

サンバとは

「日本で一番人気のあるサンバは何?」と考えると、やはりこれが思い浮かびました。

「ルパン三世」の大野雄二作「サンバ・テンペラ―ド」もすぐに思いうかんだのですが、「マツケンサンバ」も名曲です。視覚的には笑えるのですが、音楽的には優秀だと思います。

ルパンはこちら。各楽器のリズムがずれまくっていますが、速いテンポでのシンコペーションは浮遊感を感じさせるも、けだるさまでは感じさせません。血沸き肉躍る音楽なのですから。大野雄二のアレンジの冴えは凄いです。

本場ブラジルのリオのカーニバルなどでおなじみなように、サンバは激しいリズムに乗って、高揚する音楽と共に踊りまくる音楽。

でも本来のサンバには、もっと悲しみが秘められている。

サンバの歴史

サンバは、15世紀以降の西洋人による奴隷貿易の産物で、アフリカ諸国よりブラジルに連れて来られたアフリカ人たちが新しい土地において作り出した音楽。

北アメリカのジャズの歴史と同じなのです。

人類史の汚点である奴隷貿易のことですが、一応書いておくと、貿易ですので、奴隷を白人に商品として大量に売り飛ばした支配層のアフリカ人がいたわけなのです。

特権階級のアフリカ人たちは貿易によって経済的に潤ったわけで、欧米人ばかりが悪いわけではない。売る方も買う方も悪い。

日本の戦国大名の中には、イエズス会の宣教師に、非キリシタンの領民や戦争捕虜(つまり同胞の日本人)を奴隷として売り飛ばしていたものもいます。それを禁じたのは豊臣秀吉でした。

だからこんな悲しいサンバもある。

Samba Triste(悲しみのサンバ)。

リズムはサンバ。でも物悲しい調べ。スタン・ゲッツのサックスは沁みますね。

音楽が哀しみに支配されてくると、どこか物憂げな雰囲気が醸し出されてくる。緩やかな悲しみは精神の停滞を誘い、肉体活動を抑制するものです。

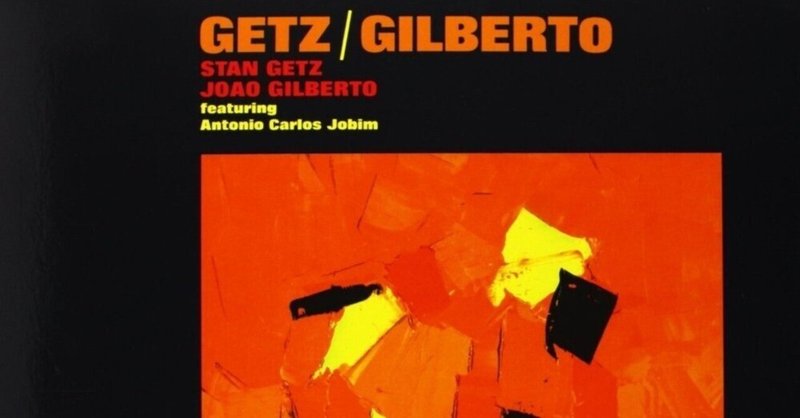

ボサノヴァの国際化

ボサノヴァは、アメリカのクール・ジャズ(サンバのような激しいビーバップではない、抑制された洗練されたジャズ。チェット・ベイカーや1950年代後半からのコルトレーンやマイルス・デイヴィスが代表)とサンバの見事な融合と呼んでも差し支えないのですが、ボサノヴァ音楽の創始者の一人であるジョビンは否定しています(中村とうよう氏の著作より)。

いずれにせよ、ボサノヴァはフュージョンであり、ボサノヴァが世界的に大ヒットできたのは、ブラジル音楽をアメリカ化させたから。

ジルベルトの歌う「イパネマの娘」がアメリカに輸出されたときに(ポルトガル語ではなく英語版として)本来の2拍子のサンバ・ボサノヴァはアメリカ的な4拍子に変更されました。作曲家のジョビンは嫌がったそうですが、やはり商業主義に負けて、現在の形に落ち着いたのでした。二拍子は演奏しにくいのです。

2拍子と4拍子の違いですが、拍子は強拍と弱拍のアクセントを決めるものです。4拍子になると強いビートが増えて音楽の推進力を感じるようになりますが、その代わりに2拍子の持つ浮遊感を失います。

テンポの遅い二拍子だと、拍の間の音が一般的に増えます。アクセントのない音が増えます。リズムはドラムのビートが和らぎ、ピアノ版ならば左手のアクセントの落ちる部分の音が減ります。音楽的にはアクセントの落ちる強拍の部分に、メロディーが乗らないので(いわゆるシンコペーション)独特のけだるいアンニュイな感じが生まれるのです。リズムのずれ、そして大きな拍子(2拍子)が浮遊感の源。

4拍子だとリズムが明確になり、フワフワでけだるい感じが薄れてしまうのです。

だからわたしはオリジナルなポルトガル語版の方が好きです。こちらは1962年の作品。

有名なスタン・ゲッツとアストラッド・ジルベルトのアメリカ版。よりポップで一般受けするヴァージョンは1964年の作品。

アストラッド版がよりポップな感じなのは、やはり四拍子だからでしょう。よく聞かないとバックグラウンドのベースのリズムは分かりにくいですが、オリジナル版と背景に響いている音のアクセントが微妙に違います。

サンバの単純なハーモニーに比べると、ボサノヴァのハーモニーは非常に高度に洗練されていて、ハーモニーの曖昧さがフワフワ感を引き立てるのです。

つまり19世紀の終わりにフランスのクロード・ドビュッシーが始めた調性崩壊の音楽の要素を多分に取り入れているのです。ボサノヴァはインテリのジョビンが作り出した音楽と言われる由縁です。

いまではこのような要素は多くのポップスに取り入れられて当たり前かもしれませんが、そうした洗練されたポップスの元祖はボサノヴァなのだとおもいます(またはクールジャズ)。

<有名な牧神の午後への前奏曲、けだるさ(アンニュイ)をテーマにした傑作、曖昧なハーモニー、リズム感の喪失など、ボサノヴァに通じるものを感じます。1894年の作曲。イパネマの娘は1964年>

ボサノヴァも商業音楽なので、売るためにイメージ戦略を行いましたよね。

そしてけだるいボサノヴァを通じて、ジョビンが最も歌いたかったのは、きっと郷愁(サウダーデ)。

こういう懐かしさを2拍子の大きな拍子で、メロディーにリズム感が希薄な音楽がジョビンの真骨頂 (この曲はアストラッドの夫君だったジョアン・ジルベルトの作曲ですが)。

いつまでも聴いていられるのは、いつまでも聴いていたいのは、精神を高めるよりも、精神を和らげてくれる静めてくれる音楽だから。

ベートーヴェンのような男性的な力学な音楽では、リズムの推進力を強調。しかも大きな音と小さな音を巧妙に使い分けて、聴き手にじっくり音楽に耳を傾けることを要求するのです。

でもいつだってそんな音楽ばかり聴いていなくてもいい。

ボサノヴァの「ヤル気なさそうな声で、呟いているだけ」の音楽は「ヤル気を与えてくれて、はっきりとした声で歌い上げる」音楽に疲れた人には最良の清涼飲料水!

だから「美味しい水」という曲も生まれました。

すごいネーミング・センスです。1965年のこと。

ワン・ノート・サンバ。これも大好き。

メロディはひたすら同じ音の反復ばかりで、音階が出てくるサビの部分までは、ほんとにひたすらOne Note。サンバと題されていますが、全くボサノヴァなのです。

そしてWave。これも大好き。Bossaは波そのものなのですから。

作曲家ジョビンの自作自演の映像をどうぞ。ジャズ音楽の大御所ハービー・ハンコックとの共演。

音楽の歴史は面白いもので、クラシックもベートーヴェンのような押しの強い音楽から、けだるさを体現する調性崩壊寸前のドビュッシーへと至り、モダンジャズも、アドリブに命をかけるビーバップから静かなモードへ、そして激しい高揚の音楽のサンバもボサノヴァのアンニュイに至るのです。

どんなジャンルの音楽もみな同じ道筋を辿ってゆく。

和声とリズムを発展させてゆくことの当然の帰結なのですが、全ての音楽が同じ道筋を辿るのです。

曖昧な(高度な)ハーモニーとずれたリズム(シンコペーションや2拍子)、そして理想的な世界として歌われる情景(革命でも友愛でもなく、郷愁や人生のもの憂さ)。こうした要素がボサノヴァをボサノヴァ足らしめている。

あまりに忙しい現代社会に生きる我々の癒しとなり、慰めとなってくれる音楽。

緊張感を弛緩させてくれて、忘れていた感情を呼び起こしてくれる音楽。

そうした世界に浸ることを求める人がたくさんいて、そんな人たちの需要にこたえたのがボサノヴァ。

ボサノヴァばかり聴きたいとき、ボサノヴァがあまりにも魅力的で何時間でも聴いていたいと思うとき、わたしたちはどこか疲れているのかもしれないですね。

でもボサノヴァのある人生って素晴らしい。

時々こんなビーチに行きたくなります、でも今は行けないからボサノヴァ聴きましょう(笑)。

世界音楽となったボサノヴァ

ボサノヴァは21世紀の現代においては、世界音楽の一ジャンルとして君臨し、ボサノヴァという音楽は、ジャズ同様に様式化されました。

ですので、過去の人気曲をボサノヴァスタイルで演奏するというのが大流行。ピアノの生演奏を聴くことのできる、小洒落たカフェで、ジャズ風な演奏同様に、ボサノヴァ風の演奏を聴く喜びは何物にも代えがたいですね。

古いカーペンターズやビートルズをボサノヴァ調で聴いたり、演奏したりするのが、今現在のわたしのマイブームです(笑)。

Yesterday Once Moreのボサノヴァ・カヴァー。

バックのリズムがシンコペーションだらけで、リズムをずらしてゆく。またハーモニーも曖昧なもので代用します。

YouTubeで、Bossa Novaと好きなミュージシャンの名前を合わせて検索するといいですよ。BGMとして長時間流せるものもたくさん見つかります。

Have a great weekend!

参考文献

ほんの小さなサポートでも、とても嬉しいです。わたしにとって遠い異国からの励ましほどに嬉しいものはないのですから。