エマニュエル・パユのシューマン:ジャズヴァージョン

車を走らせているとき、ラジオからとても懐かしい調べが聞こえてきました。知っている曲なのだけれども、新しいアレンジの音楽。

最近はそういう音楽によく出あいます。

もはや芸術の世界には新しい発明はなく、改良のみがあるという感じ。

新しいものは何を作ってもデジャビュでしかないことは寂しいことですが、創作の世界とは

新しいスタイル(語法)の誕生

発展と継承(マニエリスム)

崩壊(既存の価値の破壊=新しい価値の創造)

の過程を経て変わりゆくのです。

音楽の世界の次のパラダイムシフトは我々が生きている間にはもはや起こりえないのでは、とわたしは考えています。

人類の芸術文化はもはや成長を終えて、いまでは成熟の時代を過ごしているようですが、この時期がどれほどに続いてゆくのかは誰にもわからないものです。

ヴァイオリンなどが原曲のフルートのための音楽

ベルリンフィルの首席フルート奏者を三十年以上も続けている世界最高峰のフルート奏者の一人であるフランス語圏スイス出身のエマニュエル・パユは新しいフルート音楽の開拓に熱心なことでもよく知られています。

パユはクラリネットやオーボエやヴァイオリンなどのために書かれた音楽をフルートで演奏して、レパートリーとして定着させたりといった活動もしています。

いずれの楽器もフルートと音域は似ているのですが、音色や表現の幅もあまりにも違うので(クラリネットは甘く、ユーモラス、オーボエは哀愁みたいな)同じ音の高さの楽譜だからと言って安易にフルートで奏ででても美しく響くとは限らないのですが、最高の美音とテクニックを誇るパユにかかればフルートのために最初から書かれていたのではないかとさえ思えるような見事な演奏も数多いのです

でもパユだから美しく響くのでアマチュアがあのような表現力で説得力のある演奏になるとは限りません。

ヴァイオリンとフルートはほぼ同じ音域を共有するのですが、ヴァイオリンのか細い音(野太い音も表現可能ですが、ヴィオラやチェロの魅力には叶わない)はフルートには再現不可能。

ヴァイオリンの方が音の表現の幅が広いと言えますが、バロック・ロココ時代にはヴァイオリンでもフルートでもどちらで演奏してもよろしいという但し書きのある音楽までありました。

神童時代のモーツァルトが父親と姉とともにロンドンで過ごしたときに作曲された「フルートまたはヴァイオリンとクラヴィアのためのソナタ集」はそんな音楽ですね。要するに旋律楽器は鍵盤楽器のおまけのようなオブリガート(カウンターメロディー・補助旋律)のためなので、楽器は何でもよいのです。

ケッヘル番号は一桁の13番。KV.10からKV.15までのセット。ちなみにKV.16はモーツァルトの人生最初の交響曲第一番。

フルートはオーケストラ音楽などでも、ケーキの上のクリームのようにあると素晴らしいけれども、なくても曲の形が壊れるようなこともない、といった役割をかつては担っていたため、室内楽でも同じような扱いの楽曲が存在していたのです。

フルートのレパートリーでもないのにフルートでもしばしば演奏されるヴァイオリンの名作の代表は次のようなものが知られています。

セザール・フランク<ヴァイオリンソナタ・イ長調>

ベートーヴェン<ヴァイオリンソナタ第五番イ長調・スプリング>

メンデルスゾーン<ヴァイオリン協奏曲ホ短調>

パブロ・サラサーテ<カルメン幻想曲>

フルートという楽器は19世紀ロマン派時代の名曲がほとんど存在しないのです。19世紀は木製だったフルートが金属製の管体へと移行する転換期で、いわゆるドイツのベーム式フルートは木製ほどに味わいが乏しいと嫌われたりもしていました。18世紀式の木製フルートはバロック音楽のための楽器で、19世紀的ロマン派音楽にはふさわしいものではなく、ほとんどの有名なロマン派音楽はヴァイオリンかピアノのためのものが主流なのはそのためです。

ですので、レパートリーに乏しいフルート奏者たちはヴァイオリンのために超人気曲をフルートでも演奏してみようという流れが生まれたのですが、フルート吹きでクラシック音楽のヘヴィー・リスナーのわたしにはフルート編曲版は原曲には遠く及ばないと思わざるを得ない。

フルート演奏の専門書などには、フルートのために書かれた音楽以外のこれらの曲を演奏会で取り上げるななどと書かれているものもあるくらいです。

でも編曲版にも別の味わいがあり、それなりに面白いし、フルートはロマン派音楽のレパートリーが限られているので自分も演奏してみることはとても楽しい体験です。

スプリングソナタが演奏可能ならば、別のベートーヴェンのヴァイオリンソナタも可能だろうと、パユはヴァイオリンソナタ第八番作品30-3をしばしば演奏会で取り上げてCDにも録音しています。

ソナタ第八番は運動量の多い、軽快でラプソディックな音楽で、フルートで演奏されると意外なことに、より魅力的にも感じられるのです。

ヴァイオリンの細かい音の動きが野太い管楽器フルートに置き換えられることでより引き立つように思えます。もともとヴァイオリンの原曲版をわたしがあまり好まなかったからでしょうか。

パユはブラームス晩年の大傑作クラリネットソナタ(ヴィオラソナタとしても知られています)をフルートでも演奏していますが、これはクラリネットの独特な風情がそがれてわたしには残念な演奏です。くすんだ黄昏の味わいはフルートの陽性な音色では再現不能なのでしょう。フルートにはヴィオラやクラリネットの秋の色をしたような陰りが足りない。透明でありすぎる。

ロベルト・シューマンのオーボエのための幻想曲はフルートではオーボエ特有の癖のある響きがないと鬱屈したロマンは表現できないとわたしは思うのフルート演奏は自分にはダメです。

わたしはフルート奏者なので、楽譜も所有していてこの曲には良く親しんでいますが、楽器と曲の声質が合わない音楽だと思います。

オーボエ版を知らない人には良い曲に聞こえるのかもしれませんが、このシューマン特有の屈折した感情を滲ませた音楽はオーボエのためのシューマン後期の室内楽の大傑作です。

さて、ようやくシューマンにたどり着いたところで本投稿の本題です。

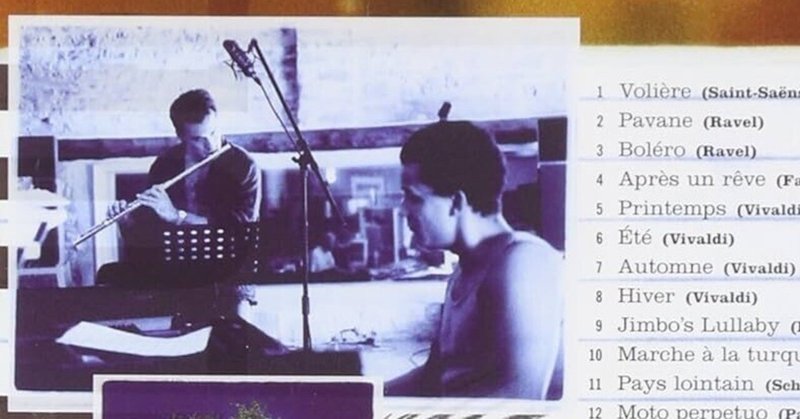

パユのアルバム「Into the Blue」

さて、フルート演奏レパートリーの開拓に努めてきたパユはジャズピアニストのジャッキー・テラッソンとのコラボでクラシック音楽を題材にしたジャズアルバムを制作しています。

本格的なジャズ全盛期の頃のような音楽ではなく、そののちのBGM的なノリの緩いジャズ。

わたしはジャック・ルシエの編曲したヨハン・セバスチャン・バッハのジャズアルバムを思い出しました。

天才ジャズ奏者エリック・ドルフィーの超絶技巧ジャズフルートのアドリブとは別世界の音楽なのですが、ルシエ同様に日曜日の午後にでも聞いていると気持ち良いジャズです。

「見知らぬ国から」 Pays Lointain

パユのジャズアルバムはモーツァルトの「トルコ行進曲」やラヴェルの「ボレロ」、リムスキ=コルサコフの「熊蜂の飛行」など、わかりやすいクラシック音楽のよく知られた曲目が並んでいます。

個人的にはテラッソンの編曲にはあまり関心しませんでしたが、シューマンだけはとても良いと思いました。

シューマンの全ての作品の中でも最も有名で人気のある、ピアノ曲集「子供の情景」の第一曲目が「Pays Lointain」。フランス語表記なのはパユがフランス語話者だから。

無理やりカタカナで書くと、ピェイ・ロワンタン。フランス語のEの音は難しいですね。イとエの中間の音。英語のEとは全く別の音。

フランス語は英語同様に発音と書き言葉が一致せずに難しいですね。

原曲の繊細なハーモニーをそのままジャズにして、そのイメージをとても素敵に編曲していると思います。

ジャズならば当たり前の半音階下向進行なのですが、

単純な曲の少ない音の中で使われる半音階な和声は非常に印象的

ジャズ編曲版はこの響きそのままに見知らぬ国への幻想を思い起こさせてくれる

もう一度リンクを貼りますので、ピアノ版と聞き比べてみてください。

ちなみのこの同じ曲集の第七曲目はだれでも知っているあの「トロイメライ=夢見心地 Träumerei (Reverie) 」という曲。

この「見知らぬ国から」始まって、曲集「子供の情景」は夢の世界へといざなわれるのです。ときどきはこんな曲を聴いてみることもいいですよね。

捜したら、トロイメライのジャズ編曲版が見つかりました。なかなか興味深い編曲でひととき、楽しめました。

こちらはピアノトリオ。いろんな編曲があるのは楽しいですね。

ほんの小さなサポートでも、とても嬉しいです。わたしにとって遠い異国からの励ましほどに嬉しいものはないのですから。