第37話・1958年 『OB間対立の中で全日本学生選手権』

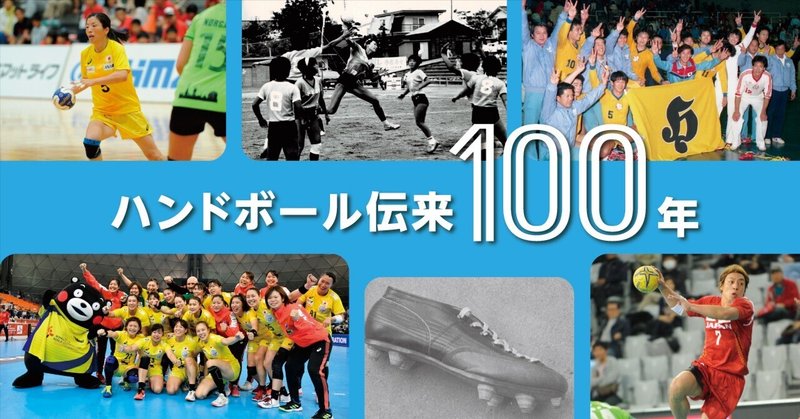

スポーツイベント・ハンドボール2022年8月号(7月20日発行号)で特集の通り、日本のハンドボールは7月24日、「伝来100年」を迎え、新たな発展に向け力強く踏み出しました。

積み重ねられた100年はつねに激しく揺れ続け、厳しい局面にも見舞われましたが、愛好者のいつに変わらぬ情熱で乗り切り、多くの人に親しまれるスポーツとしてこの日を迎えています。

ここでは、記念すべき日からWeb版特別企画で「1話1年」による日本のハンドボールのその刻々の姿を連続100日間お伝えします。

テーマは直面した動きの背景を中心とし、すでに語り継がれている大会の足跡やチームの栄光ストーリーの話題は少なく限られます。あらかじめご了承ください。取材と執筆は本誌編集部。随所で編集部OB、OG、常連寄稿者の協力を得る予定です。

(文中敬称略。国名、機関・組織名、チーム名、会場名などは当時)

バックナンバーはこちらから→マガジン「ハンドボール伝来100年」

待望の全日本学生選手権が7月、東京(駒沢)で歴史の幕を開けた。

1948年に関東・関西両学生連盟の発足で両リーグ秋季優勝校による「東西学生王座決定戦」(57年から「全日本学生王座決定戦」に改称。1968年の第21回大会で閉会)が始められ、全日本学生ハンドボール連盟も結成されたが、全国の大学が一堂に会して王者を決める全日本学生選手権こそ学生ハンドボールの華であった。

1951年西部大学選手権(中四国+九州)、53年東海、56年東北・北海道(のちそれぞれ独立)で学生連盟(リーグ)が発足し、このあと九州、中四国、北信越での組織化も望める状況となり、日本協会は1957年、機は熟したと音頭をとった。全日本学生選手権の初大会は男子16校の参加で行なわれ、女子は7年遅れる。

順調に見える経過だが、1954年を発端とし4年間に及ぶ関東学生連盟内で起きた加盟校の対立が影を落とした。底に流れるのはOB間の日本協会内における“勢力争い”だ。

日本協会の組織・役員構成が関東の一部大学OBで占められていると複数の大学OBが反発、全日本学生連盟の発言力を強めるため日本協会規約の改訂案を添えて申し入れたのが口火であった。全日本学生選手権の早期具体化も同時に主張された。

日本協会はこの提案をなかなか検討せず、OB側は母校の関東学生連盟脱退を強行する。

1955年になって日本協会は全日本学生選手権を含む「新・学連」案を提示するが、日本協会への影響力が抑えられているとして数回の会議でも合意に漕ぎつけられない。さらに56年には西ドイツ・シリーズ(第35話)の選手選考を巡って両者間に新たな衝突も起きた。

1958年春、日本協会は歩み寄りがなければ全日本学生選手権へ“関与する各大学”の参加は認められなくなるとしたことで、OB側は席を立ち、平行線のまま在京5大学は出場資格を失う。

記念すべき全日本学生選手権は、日本協会内のもつれによって無関係の現役選手たちから活躍の場を奪う最悪の結果を招いた。

大会後、事態は収拾する。

全日本教職員選手権もスタートした。教職員選手の力量はつねに高く、トップゾーンをリードし、西ドイツ・シリーズの全日本に選ばれた19人のうち15人が教職員だった。初大会(東京・駒沢)から7人制(屋外コート)を採用、指導の勉強を兼ねて13都府県14チームがエントリー、スタンドも“見学”の人たちでにぎわった。女子は16年後となる。

「東京オリンピック1964」に向けての動きは活発だった。新年早々、岸信介首相を会長とする「オリンピック準備委員会」が設けられ、4月、衆議院でオリンピック招致運動促進が決議された。5月には国際オリンピック委員会(IOC)の第54次総会を東京に招き、正式に立候補を届け出た。開催地決定のIOC総会は1年後、実施競技案にハンドボールが加えられるのは有望となってきていた。

西ドイツ・ハンドボール連盟から1959年6月、オーストリアでの第5回世界男子11人制選手権に出場する意思があれば資金的な援助をしたいとの申し出が1月に届けられ、日本協会は感謝とともに受諾、2月に早々と選手団を発表したのも「東京1964」を意識しての行動だった。

国際ハンドボール連盟(IHF)はルール改正で室内・7人制もシューターがゴールエリア内の空間でプレーすることを認め、ジャンプシュートやプロンジョンシュートの“開発”をうながし、スピーディーでダイナミックな魅力を引き立たせることになる。

第38回は8月30日公開です。

よろしければサポートをお願いいたします。いただいたサポートはよりよい記事を作っていくために使わせていただきます。