第41話・1962年 『11人制時代 25年の歴史閉じる』

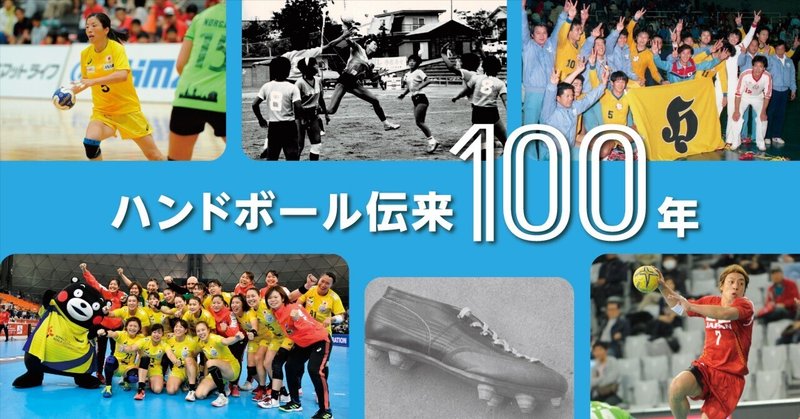

スポーツイベント・ハンドボール2022年8月号(7月20日発行号)で特集の通り、日本のハンドボールは7月24日、「伝来100年」を迎え、新たな発展に向け力強く踏み出しました。

積み重ねられた100年はつねに激しく揺れ続け、厳しい局面にも見舞われましたが、愛好者のいつに変わらぬ情熱で乗り切り、多くの人に親しまれるスポーツとしてこの日を迎えています。

ここでは、記念すべき日からWeb版特別企画で「1話1年」による日本のハンドボールのその刻々の姿を連続100日間お伝えします。

テーマは直面した動きの背景を中心とし、すでに語り継がれている大会の足跡やチームの栄光ストーリーの話題は少なく限られます。あらかじめご了承ください。取材と執筆は本誌編集部。随所で編集部OB、OG、常連寄稿者の協力を得る予定です。

(文中敬称略。国名、機関・組織名、チーム名、会場名などは当時)

バックナンバーはこちらから→マガジン「ハンドボール伝来100年」

国内のムードが一変した。男子の室内・7人制一本化への流れが強まる。東京オリンピックの夢が消え、11人制への執着が一気に薄まったのだ。背景の1つに女子トップゾーンの変革があった。

7月、ルーマニアでの第2回世界女子7人制選手権へ初参加した全日本女子15人の選手すべてが実業団の所属、愛知紡績(愛知)を追うように発足した大崎電気(埼玉)、レナウン東京(東京)、大洋デパート(熊本)からの選出だ。「7人制効果」がなければトップレベルの選手を抱えた社会人チームがこれほど揃うことはかなわず、女子の国際進出は遠い先と思われた。男子も可能な限り早く7人制一本化の期待が大きくなる。

大会は9ヵ国の参加、日本以外はすべてヨーロッパ、それもいわゆる“東側”が6ヵ国、“西側”は西ドイツとデンマークだけだ。前年の国際オリンピック委員会(IOC)総会の「舞台裏」をのぞくようだ。会場は屋外コート、日本は1次リーグ2敗、順位(7~9位)決定リーグも勝利はならず9位に終わる。優勝はルーマニア。

日本協会が突然、1964年3月の第5回世界男子室内選手権を日本で開催したいと決めたのは8月臨時評議員会を招集してのことであった。

海外情報では、すでに同大会はチェコスロバキアの開催に内定していたが、強引に立候補を決めた。東京オリンピック組織委員会が削除による後退を補うため大会経費の裏づけをしていたのではないかとも言われた。

事情が不透明な中、開催地を決める9月の第9回国際ハンドボール連盟(IHF)総会(スペイン、マドリード)に日本協会は代表を送り“実現”を働きかけるが、チェコスロバキアに譲歩の意思はなく「断念」となる。評議員会の決議でありながら当時、日本協会周辺から残念がる声がなかったのは、すっきりしない印象を残し、このあと触れられることもなかった。

10月、岡山国体(倉敷市)で日本協会はこの年、異例となる2度目の臨時評議員会を開き「来年度から国体全種目を7人制とする」重大決定をした。

もはや「全面移行」は時間の問題というより「既定の事実」となる。12月東京体育館を主会場とする第9回全日本総合室内選手権は男子35、女子22チームが参加する活況。日本協会役員が有力協会・連盟、長い球史を持つチームの関係者と「室内・7人制に一本化」について意見を交える光景が目についた。

IHFがこの年予定していた第4回世界女子11人制選手権の開催を諦め、男子も来年の第6回(スイス)以降のメドは立っていないとの情報が伝わった。

◇

その時点ではまったく話題にならなかったが、日本協会による最後の11人制公式試合は1962年11月23日西宮第一球技場での第15回全日本学生王座決定戦・芝浦工業大学(関東)-同志社大学(関西)となった。レフェリー村田弘の試合終了のホイッスルは、25年に及ぶ日本ハンドボール史の大きな時代の1つの幕切れを告げる響きでもあった――。

第42回は9月3日公開です。

よろしければサポートをお願いいたします。いただいたサポートはよりよい記事を作っていくために使わせていただきます。