第81話・2002年 『自らに課した日本協会の新世紀構想』

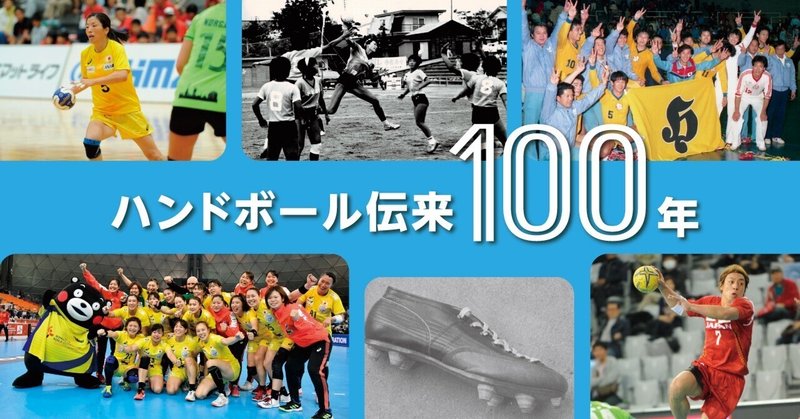

日本にハンドボールが伝来して100年になるのを記念した1話1年、連続100日間にわたってお送りする企画も終盤です。21世紀に入っての20年間は“あすの課題”でもあります。大会の足跡やチームの栄光ストーリーは少なくなります。ご了承ください。取材と執筆は本誌編集部。

(文中敬称略。国名、機関・組織名、チーム名、会場名などは当時)

バックナンバーはこちらから→マガジン「ハンドボール伝来100年」

日本協会が「プロジェクト21」のタイトルで、2010年を当面の目標とする新世紀第1期の構想を発表した。

主要に掲げた3点は「ハンドボール愛好者・競技者人口を国内(ボールゲーム分野)の第3位に」「オリンピックに常時出場。メダル獲得の実力をつける」「日本協会の自立を図り、とくに安定した財政、多様多彩な人材の育成」である。

「努力しよう」と地方協会、全国連盟は応じたが、現状を見つめれば、成就への道のりは険しいと思えた。

目標へ近づくには日本協会のリーダーシップ、マネージメント・マーケティング力の充実が欠かせない。日本協会は自らに大きな課題をかけた。

構想の実現に弾みをつけるべき男女代表チームは、世界選手権予選を兼ねたアジア選手権で苦しい状況が続いてしまう。

2月の男子(第10回、イラン)は参加7ヵ国の6位とつまずき、熊本大会(1997年)以降3大会連続の敗退となる。「熊本」での健闘はなんだったのか。なにも遺さなかったのか。7月の女子(第9回、カザフスタン)は4位、男女ともに「世界」を逃す(女子はこのあと韓国の9連覇を阻み初優勝したカザフスタンが辞退、日本に出場権が与えられた)。

9月、釜山(韓国)でのアジア大会は男女とも4位、メダルに届かない。大会はアジア・ハンドボール連盟(AHF)主導の試合管理に公平さが欠け問題を残した。とくにクウェート男子の試合は攻防両面で「クウェート有利の判定」が多く日本は準決勝で24-27と敗れ、決勝は韓国が22-21で勝ったものの、一方的な判定の連続に観客が騒ぎしばしば中断、後半はコートに向かって物品が投げ込まれ荒れた。

中東寄りのレフェリングはアジア男子ジュニア選手権が中東圏で行なわれるたびに物議をかもし、日本のコーチングスタッフは日本協会に善処の要望を繰り返していた。

2月、イランでのアジア男子選手権の日本代表コーチを務めたフレデリック・ヴォル(フランス)は、フランスの専門誌にその露骨さを憤まんを交えて伝え、ヨーロッパでも話題になる。

韓国、中国両協会も深刻な問題として「極東」の早急な結束をそれぞれ日本協会に呼びかけてきていた。

中国は北京オリンピック(2008年)の決定で強化策の1つとして日本と中国の有力クラブによる「交流リーグ」の発足を望み、日本協会は韓国を加え「国際リーグ」の提案を用意した。

クウェートをめぐるレフェリー問題が「東アジア・ハンドボール連盟」(EAHF)結成へとはね上がるのは翌年である。

第82回は10月13日公開です。

よろしければサポートをお願いいたします。いただいたサポートはよりよい記事を作っていくために使わせていただきます。