今日は、清志郎命日ということで。

私はかなり昔から、みのミュージックのファンで、みのさんが先日出した書籍「にほんのうた 音曲と楽器と芸能にまつわる邦楽通史」の動画シリーズ「邦楽通史解説」も楽しく見ています。

海外の歴史と比べながら、欧米の影響を受けつつもGSから電子音楽と幅広く独自に進化した日本のポピュラーミュージックの世界をすごく綺麗に系統だてて分類し、わかりやすく説明されていて特に60年代からの日本のニューミュージック、ロックの歴史がすごくよくわかるんですが、1つだけ腑に落ちない部分があって、それはRCサクセションの扱いなんです。

RCサクセションは、70年代初頭のはっぴいえんどから始まるシティポップに繋がる流れにもなく、デビュー当時はフォークのスタイルと分類されているも岡林信康、高田渡のようなプロテスト社会派フォークでもない、井上陽水、吉田拓郎の四畳半フォークでもなく、フラワートラベリンバンド、四人囃子などの国内ハードロック、プログレ勢でもない、キャロルやロック御三家にも入らず、サザンが生み出した、歌謡秩序の中で戦うロックでもなく、80年代初頭に勃発した国産パンク勢にもは入らない。80年代中盤から起こるバンドブームの親分的な立ち位置には祭り上げられてはいたが、ブームの中心のグループでもない。通史を分類し描く上で、ファイリングしにくいことこの上ないグループであるのはわかるのだが、70年から90年までの間、日本のロック通史を描くにあたり重要な局面には必ずいたグループではあると思う。

70年にシングル「宝くじは買わない」72年「初期のRCサクセション」でデビューし、90年「Baby a Go Go」までの20年間の活動において、ライブハウスの熱気、熱狂をそのまま武道館サイズまで持っていった初めてのバンドで、後にキングオブロックと呼ばれることになる。冬の武道館、夏の野音とライブ中心の活動ながらも、YMOの坂本龍一と合体した「い・け・な・い ルージュマジック」でお茶の間にも浸透し、商業的にもメジャーな位置で日本にロックを定着させた業績は計り知れないものがあるように思う。

そういう80年以降の派手な活動の反面、例えば90年代のレディオベッド顔負けの家庭サイズの怒り、絶望感、弱い男の強がり。そんな後のロックに必携要素となる世界観をすでに75年の「シングルマン」という作品で世に送り出していて、現在に通用するそうした価値観はRCに影響を受けた後継のバンドやアーティストが数世代に渡って引き継いでいて、はっぴいえんどとはまた別の日本のロックの系統、系譜の祖に値するのではないかと思う。

後のバンド、アーティストへの影響力だけでみると1、2を争う日本を代表するロックバンドだったのではないかとさえ思う。

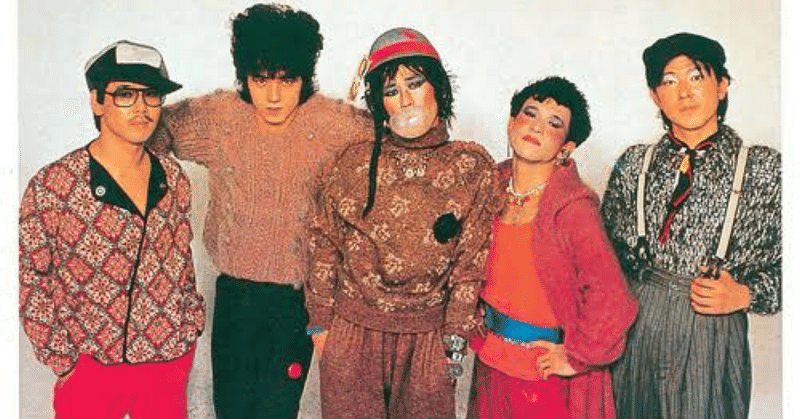

スタイルの変遷では、アコースティック時代、ギター2本にウッドベースのいるドラムレススタイルのバンド編成、エレキ化した後も、ストーンズ的なギターサウンドに加え、ニューウェーブな音をバンドに加えているキーボードに、ジャジーにソロパートも担当する、スタックスライクなホーンセクションが添え物では無く真ん中にいるという類を見ない編成で、RC=清志郎というトリックスター的アイコン面にばかり目がいきがちになるが、グループとして見ても洋邦見渡しても似たようなグループが全くおらず、かなり特異な存在であったと思う。

私の腑に落ちぬ点、それは現在の豊潤な日本の音楽シーンを作ってきた歴史においてかなり重要な存在が、年表にかすめる程度でしか落とし込めていない。あえてそれ以前から異質を放って存在していたのをバンドブーム1期の存在として扱うのみで、他の重要な部分をスルーしている、そういう違和感があるということでした。

喧嘩を売っているわけでも、いちゃもんをつけてるわけでもないので、悪しからず〜

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?