(単行本未収録)みんな日本軍の子・後編

毛沢東が憎んだ孔子の教え

ちなみに、孔子を生んだ中国では、現在、彼の教えはどう生きているのでしょうか。

蒋介石率いる国民党との内戦に勝利し、支那大陸を手中に収めた毛沢東は徹底した焚書坑儒を行いました。「秦始皇帝は8千人の儒者を生き埋めにして殺したというが、私は8万人の儒者を殺した」というのが毛沢東の自慢です。文化大革命では、紅衛兵が孔子廟を燃やし、孔子の像の首を切断したり目の部分をくり抜くといった野蛮で幼稚な行為を繰り返しました。韓国流に言わせれば、中共こそ人間の心を持たないケダモノそのものなのですが、なぜか彼らは中国様には文句を言わないようです。

さて、その毛沢東が、孔子の教えの中でもっとも憎んだのが、上記の「父爲子隱子爲父隱」だったといいます。彼が人民に求めるものは自分と党への盲目的な忠誠であって、家族愛や孝の精神ではありません。父親が白といっても、毛主席が黒といえば、黒になるのです。白といった父親は反革命分子とレッテルを貼られ、収容所に送り思想改造を施さねばなりません。儒教的な血族主義など共産党一党独裁の敵以外の何物でもない反革命的な過去の遺物――、それが毛の考えでした。

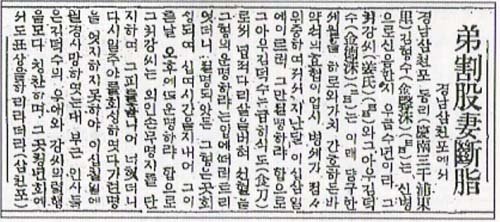

ために徹底して「父爲子隱子爲父隱」の逆をやったのです。家族間の密告の推奨です。「党や政府への不平不満」を口にした者は家族であろうと友人であろうと警察に報告しなければなりません。もし、それを怠れば自分が逮捕されるのです。こうして、子が親を告発し、妻が夫を監視する恐怖統治の時代が始まりました。これが、社会主義的全体主義国家の実態なのでした。

戦後日本に自虐史観を植えつけるための「ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム」(WGIP)を主導したGHQのメンバーの中には、洗脳ラジオ番組『真相箱』を運営したK・R・ダイクを初め、コミュニストやソ連の工作員が少なからずいたという事実を合わせて考えると興味深い限りです。日本型家父長制度の全否定はGHQの政策のひとつでした。

独裁者はインテリを殺す

インテリが常に正しいとは限りません。インテリという人種は時に頭でっかちになりやすく、イデオロギーに足を捕らわれがちです。即ち、自分でも気がつかない色眼鏡をかけて物を見ていることが多々あるわけです。色眼鏡のレンズが赤いか黒かでも見る印象がだいぶ違います。

体制が変わったとき、率先して変節に務めるのが彼らインテリ層です。なぜなら、政権を奪取した独裁者がまず手をつけなければいけない仕事は、旧体制に与した思想をもったインテリの粛清だからです。それを誰よりも知っているのが当のインテリといえます。誰だって政治犯にされたくはありませんから、積極的に転向者となって新しい為政者の意にそって自分の思想を塗り替えるのです。そして彼らが教育機関の長を務め、子供たちを洗脳していくという図式になります。

金日成率いる朝鮮民主主義共和国でも、蒋介石が乗り込んできた台湾でも、真っ先に殺されたのは日本の高等教育を受けたインテリたちでした。新しくやってきた為政者(支配者)よりも日本統治を経験した被支配者の方が民度や教育程度が高い、という珍奇な現象が戦後アジアのあちこちで見られたのです。

もっとすごい例もあります。カンボジアに独裁政権を布いたポル・ポトは「悪しき思想に染まっていない」という理由で13歳以下の子供たちに銃をもたせ、警官や強制収容所の看守に採用し思想犯を監視させました。ある収容所では一人を除いて収容者全員が少年看守によって銃殺されています。残った一人は、少年にいつもイソップ物語を聞かせてくれる、お話好きのおじさんということで処刑をまぬがれたのです。

中華人民共和国に話を移せば、農民出身の毛沢東よりも日本やフランスに留学経験のあるナンバー2の周恩来の方がはるかに知的素養の高いインテリでした。賢明な周は出る杭は打たれぬよう細心の注意を払い、毛に面従腹背することで、同じく仏留学組の鄧小平が受けたような仕打ち(失脚)こそ逃れましたが、その代わりに養女で元女優の孫維世が江青の私怨を買って獄中死させられました。一説によると孫の逮捕状には周の署名があったといわれています。周は己に粛清の手が及ばないよう、娘を売ったのです。

また、毛沢東は下放と称して、共産主義に染まりきれない大学生や知識人を農村に送るという愚かな政策も行っています。

GHQ支配下の日本では、さすがに思想犯として逮捕された者はいませんが、教育界、出版界では公職追放が相次ぎました。転向者、変節の徒も少なくありません。教科書裁判にその名を残す家永三郎教授などその代表格です。

生活者の視点

韓国済州島出身の評論家呉善花氏は、幼少のころ両親から日本の話を聞かされて育ったそうです。とりわけ、戦前、大阪で働いていたこともある母親から聞く「日本には温泉がいっぱいある」「日本のみかんは甘くて美味しい」といった話に、日本に対する無邪気な憧れが自然に芽生え、いつか大人になったら日本に行ってみたいという思いを抱いていたといいます。また、耳で覚えた片言の日本語の歌を歌って聞かせると周囲の大人から褒められたとも記しています。しかし、小学校、中学校、高校へと進み反日教育を受けるにつれ、日本=悪逆非道の侵略者のイメージが植え付けられていったそうです。彼女の通った小学校の教室の黒板の上には、真ん中に朴正煕大統領(当時)の肖像写真、その両脇に「反共」「反日」と大きく書かれたポスターが貼られていました。

《そういうわけで、私も成長するにしたがって、母や近所の大人たちを無学な旧世代の愚民、飼い慣らされて民族の心を失ってしまったかわいそうな人たちと見なすようになっていきました。実際、私の周りの大人たちの多くは上の学校を出ていない田舎者でしたし、ソウルなど都会のインテリ家庭の人ほど反日意識が強いことも事実でした。》(呉善花『「反日韓国」に未来はない』小学館文庫)

その後、呉氏は日本に留学、さまざまな葛藤を経て大の知日派となられるのですが、面白いのは、韓国でも日本同様、「インテリほど反日」「反日にあらずんば知識人にあらず」という固定化された通念が出来上がっているということです。誰でも、無知無学な人間と思われるよりインテリと思われたいのは道理というもの。つまり、必然的に「反日」に向かう回路ができ上げっているということになります。そして、自分をインテリと思いたい人ほど、日本軍を、戦前の日本を悪しざまにいうようになるのです。日本では、この手の浅薄な自称インテリ層に支えられてきたメディアの頂点が朝日新聞です。

呉氏の代表的著作に『生活者の日本統治時代』(三交社)があります。

これは併合時代の朝鮮を経験した日韓のお年寄り15人の聞き書きを中心に構成された、すぐれたドキュメントです。この取材を通して、呉氏は、日本人と直接つき合いのあった人ほど日本や日本人に親しい感情をもっているということを実感したとのこと。それは朝鮮に生活していた日本人も然りで、彼らの多くは当時の友人知人をとても懐かしんでいたということです。ある韓国のお年寄りは「日本人の先生はいい先生ばかりだった」としんみりとした口調で語り、朝鮮生活の長かった日本人は、敗戦で日本に帰るとき、親しくつき合った韓国人一家と仁川の波止場で別れを惜しんで抱き合って泣いたと証言しているのでした。この本に登場するお年寄りはインテリに属する人もいれば、そうでない人もいます。あえていうならば、やはり「生活者」です。机上で語られる併合時代でなく、まさに生活を通して体験した当事者の併合時代といえます。

学問として歴史を研究する「インテリ」、実体験として歴史を生きてきた「生活者」、この2つは両輪です。どちらを欠いても語られる歴史は偏ったものになるということを呉善花先生の著書で学びました。まさに目からウロコというのが読後の感想です。

併合時代に朝鮮で作られた映画を何本か観る機会がありました。総督府の検閲があるわけですから、日本の朝鮮統治を批判するような内容のものはありませんが、そういった抑圧的(とも思えませんが)な環境の中で撮られた作品だけに、逆説的な意味で真実が記録されているといえます。朝鮮の少女たちの清純な白いチョゴリ姿、日本語と朝鮮語の混じったセリフ、砧を打つ朝鮮式の洗濯など生活様式へのエキゾチックな視点。少なくとも戦後韓国の知識人がいう、日帝が、朝鮮の文化、言語を奪ったなどということが嘘であることがよくわかります。「生活者」を追体験するには劇映画は、またとない歴史の教科書といえます。

『授業料』(40)、『半島の春』(41)、の秀作2本はタイトルで検索すればYouTubeで全編視聴可能です(共に現在、著作権は消滅)。

前者は少年の作文を原作に貧しい朝鮮人一家の日常を淡々と描いたネオ・レアリシモ(新写実主義)的作品、後者はメロドラマ仕立てで朝鮮映画人の情熱を描いた作品です。

戦争文化論

目からウロコでいえば、黄文雄氏がたびたび指摘される「日本の戦争文化に虐殺はない」という言葉にもまさにそれを実感したものです。民族にはそれぞれの戦争文化、殺しの文化がある、という指摘は実に新鮮で刺激的なものでした。単に戦争=悪と切り捨ててしまうと見えない真理といえます。

確かに、『三国志』を読んでも、一族郎党皆殺しの類は当たり前のように出てきて、物語世界に慣れるまでは随分困惑しました。殺し方も実に即物的で乾いています。おそらくこれが支那、というよりも大陸的な戦争文化の形態なのでしょう。また、生きたまま皮を剥ぐ、肉を削ぐ、肛門から腸を引きずり出す、などの残酷な刑罰も、日本人の想像の域を超えたものでした。

翻って旧約聖書を開けば、ユダヤ教の神は異教徒(異民族)皆殺しを命じるような神です。改宗さもなくば皆殺し、一神教であるキリスト教はそうやって勢力を重ねていきました。

朝鮮半島も皆殺しの文化では華々しいものがあります。しかも彼らは事大主義と裏切りの歴史を生きてきましたし、おそらくは今もそうでしょう。

高麗の将軍で国境警備の任にあった洪福源(ホン・ポグオン)はモンゴル軍が攻めてきたとき、戦いもせず恭順しモンゴルの手先となって故国に進撃、同胞の虐殺をほしいままにしました。同じく高麗の将軍だった李成桂(イ・ソンゲ)は明国の後ろ盾を得ると祖国に反旗を翻し、高麗王族を根絶やしにしています。そうして、明国に冊封して建てたのが朝鮮王朝です。日本の敗戦後、満州の朝鮮人がソ連兵の威を借りて、日本人引揚者に対し悪逆非道のふるまいを働いたのも、それらの伝統にならったに過ぎません。1948年(昭和23年)4月の済州島の島民蜂起に対する韓国軍による虐殺も衰微を極めたものでした。このときは軍による強姦も多発したといいます。ベトナム戦争では韓国軍がアメリカの威を借りた虐殺、強姦、放火を繰り返しました。

一方、日本の歴史の中では虐殺と呼べるのは信長の比叡山焼き討ちぐらいだ、というのが黄文雄氏の指摘ですが、会津戦争での長州軍の数々の蛮行などは指摘されていないので、やや値引いて聞かなければいけませんが、全体的に見ても虐殺の事例は他国、他文化圏に比べ圧倒的に少ないのは確かといえます。

言い換えるなら、日本人は虐殺の苦手な民族といえるかもしれません。おとぎ噺にしても、鬼が降参すれば、桃太郎はこれを赦し皆殺しにしないのが日本の文化です。これがグリム童話になると、いたいけな少女が老婆を竈で焼き殺したりします。

黄氏によると、日本人のこういった精神性を作ったのは、仏教文化であるところが大きいのだそうです。慈悲と寛容の文化です。一方、儒教文化は他者に対し不寛容な精神性をもっていると黄氏は指摘します。

これも過去、何度も触れましたが、支那や朝鮮にはあって日本にはないのが、復讐の手段として敵の墓を暴くという行為です。遺体をバラバラにする、女性の遺体の場合ならば陵辱するというのも同じです。先の周恩来は遺言で死後火葬にされましたが、これは自分の遺体が辱められることを怖れてのものだといわれています。

日本軍が人肉を食う?

食人(カニバリズム)もまた儒教の伝統文化で、支那でも朝鮮でも行われていました。元慰安婦のおばあさんの一人がTVカメラの前で「日本人を食ってやりたい」と叫んでいましたが、それは李朝時代の食人の名残です。朝鮮の独立運動家の金九は病身の父のために太ももの肉を削って食べさせたことを自慢としていたともいわれます。このように儒教的カニバリズムは「孝」や「忠」の精神とも密接な関わりがあるようです。

いわゆる南京大虐殺を中国では「南京大屠殺」と呼びます。ご承知のとおり、日本では現在「屠殺」は放送禁止用語です。では、なぜ中国では虐殺をわざわざ「屠殺」と呼ぶのか。殺して食べるという意味がそこに込められているのです。支那では春秋戦国時代以来、占領した土地の人間を皆殺しにして、その肉を食することが当たり前のように行われていたとのこと。「南京大屠殺」とはすなわち、日本軍が南京市民30万人殺し、その肉を食ったという意味であり、中国では学校でも児童にそのように教えているのだそうです。

《つまり、敵に攻略された城内での「屠」「屠城」である。城を攻め落とし、城内の住民に略奪、暴行、殺害を行うことが、中国での一般的な戦争方式となったのである。日本の文化に中国のような殺戮文化が生まれなかったのは、築城様式の異なりによるところが大きい。日本での城とは、城主だけのものであることはすでに述べたが、中国の場合は、一つの城が城民の共同体だったのだ。このように、中国で戦争=住民虐殺は、常識なのである。だから、日本軍を歴史の悪役と仕立てるため、実際に中国側に多くの戦死者、戦傷者がでた南京での「屠城」が考え出された。》(黄文雄『中国こそ逆に日本に謝罪すべき9つの理由』(青春出版社)

「日本軍の虐殺」までは信じてしまう初心な人でも「日本軍が南京市民を殺して食べた」などという話を聞けば、噴飯は確実でしょう。悪名高いアイリス・チャンの『ザ・レイプ・オブ南京』には、南京事件の”証言”として、「日本兵が南京市民の肉で餃子を作って食べたのを見た」という話が出てきます。これだけで、およそこの本が史料として何の価値もないことを物語っているのです。

先の大戦中、補給の絶たれた南方で、死んだ戦友の肉を食べて命を繋いだ将兵の話はよく聞きます。しかし、「略奪」できるほど食料、物資が豊富な南京で、人肉を、しかも手間のかかる餃子にして、わざわざ人目につくように調理して食べるだろうか。想像する以前の問題です。むろん、スーパーなどあるわけがないので、当然、餃子の皮も自分たちでこねて作らねばなりません。ちなみに日本で餃子が広く一般に食べられるようになったのは戦後のことで、大陸からの引揚者がもたらしたのがきっかけだといいます。

万事がこの通りで、黄氏によれば、南京大虐殺を初め、三光(殺・姦・奪)作戦や軍医による生体解剖実験など、中国が主張する「日本軍の悪行」なるもののほとんどは、彼らの戦争文化を引き写して日本軍にあてはめたフィクションだそうです。

飛行機を見たことのない未開人に、金属の乗り物が人を乗せて空を飛ぶのだと説明しても素直に信じないでしょうし、その乗り物を想像することも容易でないと思われます。それと同じで、しょせん人間は自分の記憶の引き出しにあるモノでしかものを語れないのです。ダリの描くあの不思議な絵だって、よく見れば、時計がグニャリと曲がっていたり、ピアノにキリンの足が生えていたり、卵が空に浮かんでいたりするだけであって、つまりは彼の記憶にある物体や現象の、組み合わせや変形、誇張でしかありません。LSDなどのドラッグで見る幻覚も同じです。

餃子云々の証言者をどこから連れてきたのかは知りませんが、無学な中国人の頭で一生懸命考えた中華式「日本軍の悪行」だったのでしょう。おのずと想像力にも限界があったようです。

われわれは、もっと祖父、曾祖父を、日本軍を信じていいのです。

よろしければご支援お願いいたします!今後の創作活動の励みになります。どうかよろしくお願い申し上げます。