コミカライズ誌のパイオニア「冒険王」の華麗なる方向転換

突如現れた「宇宙猿人ゴリ」

「冒険王」71年2月号の表紙を見たときの衝撃的を今でも忘れない。映画『猿の惑星』のザイラス博士を思わせる類人猿と彼に寄り添うゴリラのキャラクターが、なんとも謎めいていてインパクトは充分だった。これが『宇宙猿人ゴリ』との出会いだった。

『宇宙猿人ゴリ』(のちに『スペクトルマン』に改題)はピープロ総帥うしおそうじが、怪獣ブームよ再びと、満を持しては世に放った特撮怪獣番組である。キャスティングから第1話の制作まで1カ月を切る強行スケジュールだったことは語り草になっている。そのため、事前のパブリシティも不充分で、番組自体、正月2日に唐突と始まった印象がある(おかげで僕は第1話を見逃している)。雑誌展開も事情は同じで、放送決定とともに、うしおが旧知である秋田書店の阿久津信道に頼み込み、「冒険王」掲載枠を確保したという。そのわりには、表紙、カラーグラビア、それに続くうしおの筆による絵物語ふう「ゴリ」、そして、ご存じ一峰大二のコミカライズ(別冊ふろくも)といった立体構成はまさに破格の扱い。「冒険王」の『ゴリ』に対する力の入れ方がわかる。

当時少年マンガといえば、「マガジン」「サンデー」の週刊誌が主流媒体で、月刊マンガ誌は時代遅れの観があった。「ぼくら」(講談社)、「少年」(光文社)は既になく、「まんが王」(秋田書店)、「少年画報』(少年画報社)もこの年(71年)に休刊(「まんが王」は「冒険王」に吸収)している。僕自身も「冒険王」はたまに別冊が怪獣特集(『オール怪獣大進撃』にタイアップした東宝怪獣特集は、ドゴラ、マグマまで網羅するという当時としてはかなりマニアックな内容だった)を組むと買っていたくらいで、本誌のほうは床屋で読んだぐらいの記憶しかない。僕の周りも同様だったと思う。事実、別冊はよく売れたらしく、怪獣ものは受けるという編集部の判断が、『ゴリ』の厚遇に繋がったのかもしれない。

阿久津信道氏ご本人に、そのへんの事情を聞いたことがある。

「もう手塚さんの流れの少年マンガのスタイルで雑誌を引っ張れる時代ではなくなっていたしね。何か他に売り物はないかというところに、『ゴリ』が来たんだよ。これからはキャラクターものだということになったんだ」

鬼の編集長と呼ばれた人だけあって、言うこともストレートだ。この人、手塚番だった時代、他社にカンヅメにされた手塚氏を探し出すために、刑事と偽り「この旅館に凶悪犯が隠れているというタレコミがあった」と言って部屋のドアをひとつひとつ開けさせたという武勇伝の持主である。こんな話もしてくれた。

「あるとき、手塚さんの妹が交通事故にあったという知らせが入ってさ。幸い、ケガは大したことなかったんだけど、手塚さん、宝塚の実家に飛んで帰ろうとするから、足にタックルしてね。ダメだ、先生、あと5ページも残っているでしょ。手塚さんには涙目で睨まれましたよ。あなたはひどい人ですね、って」

手塚氏もその仇はしっかり取っている。マンガの中にアクツスキーという阿久津氏をモデルにした悪漢を登場させて殺しているのだ。

第一次「冒険王」キャラクター雑誌路線

そんな阿久津氏だから思い切りも早い。『ゴリ』の人気を確認すると、ギャグものを残してそれまでの連載マンガを次々打ち切りにしていく。その中にはTVアニメにもなった、梶原一騎・庄司としおの『夕やけ番長』、同じく梶原原作につのじろうが作画で組み、『空手バカ一代』のプロトタイプともいえる『虹を呼ぶ拳』といった人気作もふくまれていた。他には、矢吹ジョーにそっくりな主人公が日本一のラーメン屋を目指す『突撃どアホウ』(荒木ゆずる・城たけし)、花火職人の倅が過激派に拉致され爆弾を作らされるというトンデモ設定の、その名も『爆発三代・炎の紋章』(緒塚敬吾/大倉元則)あたりが個人的に印象に残っている。後者は作中、試験管爆弾の作り方を解説するなど、どっちの読者に向けて描いているだよという作品だった。ちなみに原作者の緒塚は小池一夫の変名。小池一夫(こいけかずお)をひっくり返すと緒塚敬吾(おづかけいご)になる。

一方、入れ替わるように連載がスタートしたのが、小池一雄(一夫)・小畑しゅんじの変身ヒーローもの『マスクマン0』や横山光輝お得意の巨大ロボットもの『サンダー大王』といった作品。両者とも多分にテレビアニメ化を意識したような作品だが、残念ながらTV化はされていない。ただ、これらのラインナップを見る限り、「冒険王」の目指そうとする方向性がわかる。想定読者層も明確になった。

この時期を第一次「冒険王」キャラクター雑誌化時代とここでは呼ぶことにする。

『新・仮面ライダー』の登場

72年、『スペクトルマン』(『宇宙猿人ゴリ』改メ)は好評のうち全放送を終了、ピープロは後継番組として『快傑ライオン丸』を世に送る。それに合わせて「冒険王」誌上でも一峰大二がスライドしてコミカライズを担当。同年5月号では一峰作画の『スペクトルマン』(最終話)と『快傑ライオン丸』(第一話)が同時掲載されるというサプライズがあった。

この時期になると、『宇宙猿人ゴリ』が先鞭をつけた第二次怪獣ブームは変身ブームとなってすっかり定着しており、玉石混交さまざまな特撮変身番組が各局をにぎわせていた。「冒険王」はその機を逃さず、コミカライズ第2弾として、石川賢作画による『変身忍者嵐』(石ノ森章太郎原作)の連載を開始。『ライオン丸』と『嵐』はともに変身時代劇ということもあって、比較されることも多かったが、その両ヒーローが「冒険王」に並んだのである。

これ以降、「冒険王」には毎号のようにアニメ特撮のコミカライズ作品を「新連載」として登場するようになる。ぱっと思い出すだけでも、『超人バロム!』(古城武司)、『マジンガーZ』(桜多吾作)、『デビルマン』(蛭田充)など。( )内は作画担当者。

いずれも、TV版の世界観を踏襲しながらも作家の裁量にまかせて好きに描かせていたようだ。特に石川賢版『変身忍者嵐』は残酷描写も含めて戦闘シーンは実に迫力があり、カタルシスのやや欠ける本家・石ノ森版よりも個人的には好きだった。

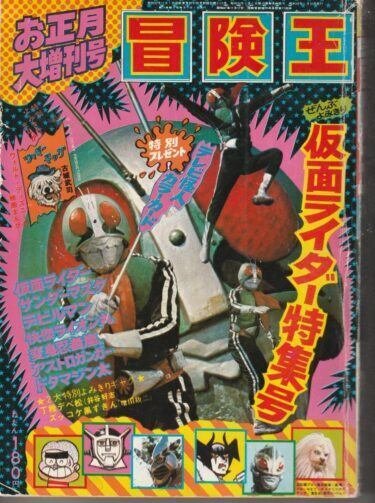

そして、すがやみつる作画による『新・仮面ライダー』(のちにタイトルから“新”は消える)が登場。講談社の独占と思われた『仮面ライダー』が、「冒険王」誌上で読めるということに興奮した。すがやも石川に負けずバイオレンスシーンには定評があり、1話に数体の怪人を登場するなど読者サービスも満点だった。現在でも「すがやライダー」をなつかしむ老ファンは多い。絶大なブランド力をもった『仮面ライダー』だけに、『ライオン丸』を含め、他のキャラクターを抑えて、表紙やグラビアのトップを飾ることも多かった。

この頃になると、「冒険王」誌上のコミカライズ作品と通常のマンガの立場は逆転してしまっている。第2次キャラクター雑誌化時代といっていいだろう。

『仮面ライダー』の掲載権収得に関しては、新しく編集長に就任した壁村耐三の剛腕によるものだという。

この壁村氏も、野武士集団・秋田書店にふさわしく豪快な逸話が数知れない。ヤクザとケンカして刺された傷口をセロテープで塞いで平然と酒を飲み続けていたというのもそのひとつである。あと、新人編集者時代、裏の締め切りがあることを知らず、原稿が上がってないことに怒り手塚治虫をひっぱたいたという話もある。上司であった阿久津氏に事実を確認すると、「叩いたのかはどうか知らんけど、よくナイフで脅していたらしいよ」とのこと。どうやら、手塚番というのは並みの神経の持ち主では勤まぬものらしい。その壁村氏だが、「少年チャンピオン」編集長時代、「手塚の死に水はうちが取る」といって『ブラックジャック』を描かせ、低迷期にあった手塚治虫をみごと再生させたのは有名な話である。

「TVアニメマガジン」へ

講談社と小学館ががっちり押さえている円谷プロ作品以外は、とりあえず掲載権を取ってしまえ、というのが壁村「冒険王」の方針だったようだ。正直いえば、『サンダーマスク』(長谷川猛)の連載が始まるころになると、僕自身、「冒険王」の熱心な読者ではなくなっていた。コミカライズの比重が増すごとに誌面の幼年化が進んでいき、高学年に達していた自分には食い足らなくなってきたためである。特撮番組自体の粗製乱作も興味を薄める要因だった。正直、ひろみプロ制作の『サンダーマスク』などは、冷ややかに観ていた記憶しかない。タイヤーマだのデ―ゴンHだの、僕の怪獣美学が受けつけなかったのである。

したがって、重要な作品も見逃していた可能性もある。松本零士の『宇宙戦艦ヤマト』(これをコミカライズに分類してよいか迷うが)が「冒険王」連載だったとはつゆ知らず、後年、単行本で初めて読み、『ヤマト』にキャプテン・ハーロックがゲスト出演していたのに驚いた。しかもハーロックの正体が古代進の生き別れの兄・守であることを示唆する粋な演出があったなんて。

その後、「冒険王」は多少の紆余曲折を経て、83年5月号で「TVアニメマガジン」と誌名を変え刷新を図る。あきらかに後発の「テレビマガジン」(講談社)や「テレビランド」(徳間書店)を意識した誌面作りで、内容も未就学児童向けとなった。第3次キャラクター路線時代であり、この路線の最終形態だった。『科学戦隊ダイナマン』(大谷章)、『宇宙刑事シャリバン』(石川森彦)、『未来警察ウラシマン』(白石まさあき)といった作品を抱えるも、かつてのコミカライズ雑誌の雄の勢いはなく、競合誌の牙城を崩せぬまま、翌84年6月号をもって休刊。「冒険王」時代からの35年の幕を閉じるのである。

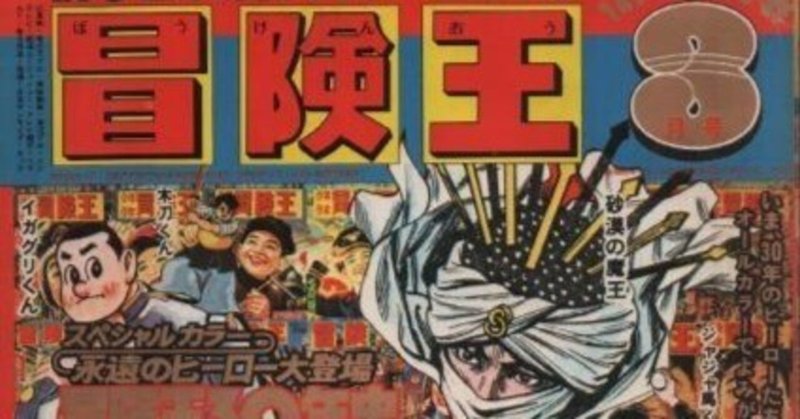

一般にヒーローものとかコミカライズは、マンガ評論の世界では軽んじられる傾向があるが、そもそも「冒険王」が「少年少女冒険王」の誌名で1949年に創刊されたとき、最大の人気を誇ったのが、巨大ヒーローものの元祖ともいえる福島鉄次の『沙漠の魔王』だった。同作は、『天空の城ラピュタ』など宮崎駿作品にも多大な影響を与えている。

そして、もし、阿久津信道がうしおそうじの要請を受け入れて『宇宙猿人ゴリ』の連載を決めていなかったら、「冒険王」も他の月刊誌のあとを追って廃刊の憂き目にあっていたかもしれないのだ。「冒険王」のコミカライズ路線への転換は正解だったのである。

なによりも、僕らにコミカライズ作品の楽しみを教えてくれた「冒険王」。その功績はやはり大きいだろう。

(初出)「昭和39年の俺たち」

よろしければご支援お願いいたします!今後の創作活動の励みになります。どうかよろしくお願い申し上げます。