濃縮ワインでメニューを攻める 〈前編〉

文・撮影/長尾謙一

料理/横田渉

〈マンズワイン 「濃縮ワイン」シリーズ〉

・煮切りタイプワイン(赤)

・煮切りタイプワイン(白)

・超濃縮ワインタイプ(赤)

・超濃縮ワインタイプ(白)

(素材のちから第38号より)

ワイン風味がおいしさをレベルアップし、調理時間を短縮する。

〝濃縮ワイン〟でもっとワイン風味をメニューに取り入れたい。

〝減圧濃縮〟が実現した熱のダメージがない濃縮ワインの品質

今回は、ワインのアルコールを飛ばして煮切り、さらに濃縮したマンズワイン「濃縮ワイン」シリーズをご紹介したい。

ご存知の通り、ワインの煮切りには手間と時間がかかる。仕込みでは少しの時間も惜しいから、ワインの煮切り作業がないことは大いに助かる。さらにこれを濃縮したものがあれば、ワインソースなど料理に濃厚なワイン風味が欲しい時にはすぐに対応できて便利だ。

さて、「濃縮ワイン」シリーズには、煮切り(加熱濃縮)の工程に大きな特徴がある。〝減圧濃縮〟である。ワインを入れたタンク内の気圧を下げて加熱することで約50℃の低温で水分を蒸発させることができる。

これによりワインの色、香り、酸味、甘みなど、ぶどうの持つフレッシュな風味を熱のダメージによって失うことなく煮切ることができるのだ。このためテイスティングしてみると、ぶどう果実が持つナチュラルな風味が強く残っているのだ。

実はこの「濃縮ワイン」シリーズはマンズワイン「ワイン系調味料」シリーズとして、弊誌昨年の春号でご紹介し注目されたものだ。〝煮切りタイプ〟の10ℓという大容量を使いやすい1.8ℓの紙パックにし、〝超濃縮タイプ〟はさらに小さな1ℓの紙パックに詰め込み、ネーミングを新たに発売された。キッチンでの使い勝手を最重視したのだ。

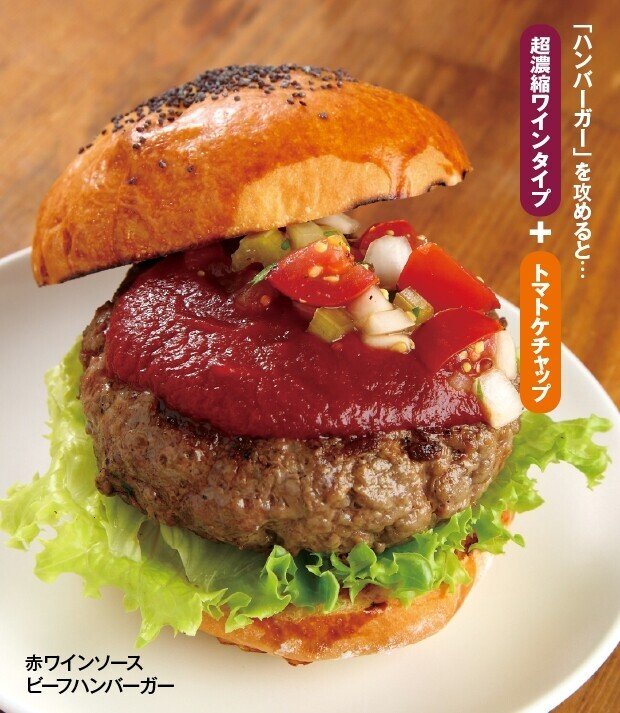

ビーフハンバーガーのパティに「超濃縮ワインタイプ」と「デルモンテ リコピンリッチ トマトケチャップ」を混ぜ合わせて敷いてみた。

「ハンバーガー」を攻めると…

超濃縮ワインタイプ + トマトケチャップ

赤ワインソースを強調したハンバーガーがあっただろうか? 濃縮ワインを加えるだけで、新たなグルメバーガーが誕生する。

そのおいしさは〝ちょい足し〟のレベルを超え、本格的な赤ワインソースとしてハンバーガーをグレードアップさせている。ワインの風味はメニューを魅力的にするのだ。

もっとどんどんワインの風味をメニューに取り入れてはどうだろうか。もし今まで、ワインの煮切りや濃縮にかかる手間と時間がそれを阻んできたのなら、もうその必要はない。

さあ、マンズワイン「濃縮ワイン」シリーズを使って、さまざまな角度からメニューを攻めてみよう。

「煮切りタイプワイン」と「超濃縮ワインタイプ」を上手に使い分ける。

「濃縮ワイン」シリーズの特長を知る

メニューに飲料用ワインを使うか、調理用ワインを使うかは提供するメニューの原価計算によって決められるが、その選択肢の中に「煮切りタイプワイン」、「超濃縮ワインタイプ」をぜひ加えたい。

重要なのはコストパフォーマンス。選択肢それぞれのコストパフォーマンスを比べてみたいが、飲料用ワインは種類も価格もさまざまで標準の設定が難しいため比較から外し、今回は調理用ワインを実際に煮切ったものと「煮切りタイプワイン」を比べた。テイスティングしてみると煮切った調理用ワインは、酸味はあるが全体的に風味がフラットな印象だ。

一方「煮切りタイプワイン」はナチュラルで風味が強く、香り、酸味、甘みなど、ぶどうの果実感が明らかに違う。調理用ワインは鍋で沸かして煮切ったため熱のダメージがあったのだと思うが、それにしても〝減圧濃縮〟の効果は風味の違いに出ている。

ワインの濃さを示すタンニンの1ℓ当たりに含まれる量をそれぞれ見てみると、「煮切りタイプワイン(赤)」は一般的な調理用ワインの赤よりも2.5倍濃いため、煮切った調理用ワインの約3分の1の使用量で同じ効果を発揮することになるらしい。これはあくまでも数値的な見方だが、どうやら低価格の調理用ワインのコストパフォーマンスが極めて高いとは言いにくくなる。

こうしてみると「濃縮ワイン」シリーズという〝減圧濃縮された煮切り不要のフレッシュなワイン〟という新たなコンセプトを持つこの商品を使えば、コストの面でも、手間や時間の面でもスムーズにワイン風味をメニューに取り入れることができると思う。

「濃縮ワイン」シリーズをどう使う?

さて、それではメニューを試作してみる。まずはオーソドックスにハンバーグだ。「超濃縮ワインタイプ(赤)」をデミグラスソースに加えて濃厚な赤ワインソースをつくって敷いた。〝赤ワインソース〟を強調することで高級感を出したかったのだ。

赤ワインソースハンバーグ

使用商品▶「超濃縮ワインタイプ(赤)」

デミグラスソースと合わせるだけで赤ワインソースがつくれる。〝減圧濃縮〟によって守られた赤ワインの色、香り、酸味、コク、渋みがフレッシュ感のある、いきいきとしたソースにしている。

「超濃縮ワインタイプ(赤)」がソースに深みを持たせている。〝減圧濃縮〟によって熱のダメージもない。赤ワインの色、香り、酸味、コク、甘みが綺麗に濃縮されて純粋でフレッシュな感覚が残っている。赤ワインをこの濃度まで詰めていくには通常なら相当な時間がかかるだろう。

仕上げの際にデミグラスソースに加えるだけでこの赤ワインソースができるのだ。ポルト酒やマデラ酒など濃厚な酒が風味づけに使われるが、赤ワインの風味をつけるには「超濃縮ワインタイプ(赤)」がいかに便利か分かる。また、あくまでもデミグラスソースの脇役として軽いフレーバーを感じて欲しいと考えるならば「煮切りタイプワイン(赤)」を加えてもいい。

ビーフシチューやハヤシライスなどにも赤ワインを加えるが、お客様にどういうタイプで召し上がっていただきたいのか、どちらを加えるかは料理人のイメージ次第だ。

次に〝アサリの白ワイン蒸し〟を試してみたい。仕上げに貝の旨みに濃厚感を出したかったからだ。白ワインを煮切らずに加えると、アルコールが飛ぶまでに時間がかかって貝に熱が入ってしまうため硬くなる。こんな時には「煮切りタイプワイン(白)」が便利だ。

アサリの白ワイン蒸し

使用商品▶「超濃縮ワインタイプ(白)」

アサリのプリッとやわらかな歯ごたえが楽しめる。短い時間でさっと火を入れ、流れ出た貝の旨みを持ち上げるためには〝減圧濃縮〟でアルコールを飛ばし、綺麗に濃縮されたワインがいる。

強火でサッと短時間で熱を入れアサリの口が開いたらできあがり。余分な熱は加えたくない。もっとアサリの旨みを表現したいなら「超濃縮ワインタイプ(白)」を使う。〝減圧濃縮〟で綺麗に詰まった酸味と甘みが、アサリの風味をグッと持ち上げてくれる。

さらに、「煮切りタイプワイン」はドリンクメニューに使ってもおもしろいと思う。フルーティーで自然な風味は赤も白もノンアルコールのカクテルやホットドリンクに使えるはずだ。こうした飲むメニューへの可能性は「煮切りタイプワイン」の味わいがいかに純粋かを表していると思う。

「濃縮ワイン」シリーズの実力

マンズワイン「濃縮ワイン」シリーズは〝減圧濃縮〟することでワインに熱のダメージを与えずにアルコール分を飛ばし、フレッシュな成分を凝縮するという、今までにない商品だ。この商品のメリットをいかせば、魅力のあるワイン風味のメニューで攻めることができるはずだが思い込みだろうか。その可能性を確かめるために、いくつかのお店で使ってみていただいた。

(2020年8月31日発行「素材のちから」第38号掲載記事)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?