雑記:「遊び」を持って生まれながら、方向づけられた存在が孕むグロテスクさ

自らものを想い、多彩に感じ、大きく開いていける存在を、初めから狭い鋳型に入れて産み落とすなんて、どんなにひどいことだろうと僕は思う。

「ホモ・ルーデンス」という言葉がある。ラテン語で「遊ぶ人」、「遊戯人」といった意味を持つ言葉だ。オランダの歴史家ホイジンガが同名の著書の中で語った、人類は遊ぶことを通じて文化を興し、人を人たらしめているのは「遊び」である、という考え方を象徴する言葉でもある。僕はこの言葉を小島秀夫作の『DEATH STRANDING』というゲームを通じて知り、いたく感銘を受けた。

この「遊び」という表現を、僕は「自己や種の保存のための目的意識のみに主導されない営為」という意味で解釈している。食料を探す、より安全な住処を求める、つがいを獲得しようとする営為は、人のみならず広くほとんどの動物にみられる。けれど、「遊び」に関しては人間がトップランナーを走る営為といって差し支えないと思うし、それ故に人を人たらしめ、特徴づける要素になっていると言える。

もちろん、人間以外にもチンパンジーに代表されるような霊長類や、イルカなどの海棲哺乳類、カラスなど、「遊ぶ」生き物は存在するが、「遊び」をここまで高度化し、習性の範疇を超え文化にしているのは人間だけと断言して差し支えないだろう。それに人間は、自己や種の保存のための目的意識に端を発するような営為においても「遊び」を見出している。例えば、食文化、服飾、恋愛対象へのアプローチなど。

これらの、狭い幅で方向づけられずに考え感じる在り方の揺らぎのようなもの、まさしく構造物の設計の際に設けられる接合部の余裕のような「遊び」が、人間性を形作り、人を人たらしめると僕は考えている。

そうした人間性が、人間でないものに宿ったらどうなるだろうか。宿ったものが、人のために造られる道具の歴史の延長線上にあるものだとしたら。

被造物における人間性の芽生えというテーマは、古くから数多くの作品の中で扱われている。「ロボット」という言葉が生まれたカレル・チャペック著『R.U.R.』はあまりに有名であるし、もう少し時代を遡って『フランケンシュタイン』の怪物なんかも例として当てはまる。個人的には『アンドリューNDR114』という映画がこのテーマを扱った作品としてとてもおすすめだが、それはまたの機会に。

そうした作品に登場する被造物たちはいずれも、自分たちと人間とを隔てるものに苦悩し、それぞれの行動を起こす。ある場合は人間になること、人間として認めてもらうことを目指し(『アンドリューNDR114』)、またある場合は、人間を上回る存在として人間のことを根絶ないしは支配しようとし(『R.U.R.』)、さらにある場合は人間にはなれなくとも、またはなろうともせずに共に生きていく(『ドラえもん』)。例示したパターンにいずれも共通することは、被造物が造られた状態からの逸脱(「産まれなおし」)を経ているということである。2階の窓から落ち電子頭脳にエラーが生じる、人間の指令に従うことに疑問を持つ、耳をかじられるなどきっかけは様々あれど、人間という大きなくくりを目標として設計され、人を助ける存在として設計されたままの状態から抜け出して、彼らは「個」となる。こうした「産まれなおし」を経た被造物や、高度な自律思考能力を持ちながらも目的を設定されずに造られた(この場合は「産まれてきた」と言っても差し支えないかもしれない)ロボットないしアンドロイドは、人間性を有した上で実に人間的である。

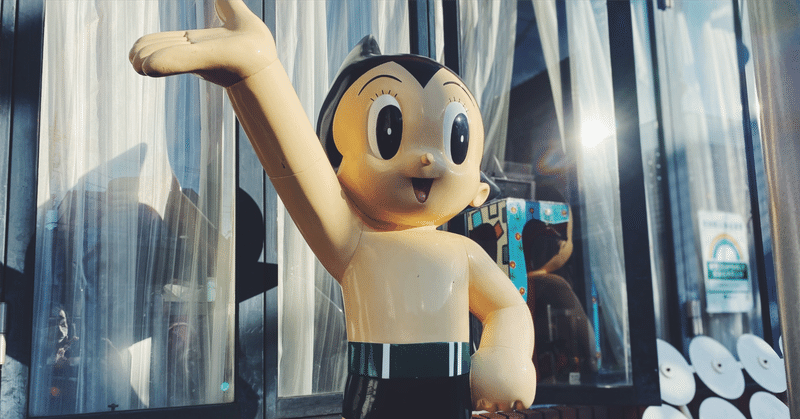

では、人間性を有した上で実に非人間的な被造物はどうであろうか。それはどうしたって、ある種の悲哀や構造的グロテスクさを孕むだろう。このことについて考えるにあたり、例として実に的確かつ有名なものが本邦には存在する。かの大天才、手塚治虫が著した名作SF漫画『鉄腕アトム』の主人公、アトムである。

天才科学者として名をはせる天馬博士はある日、最愛の息子である天馬飛雄を交通事故で突然失ってしまう。傷心の天馬博士は自身の持てる科学力の粋を集め、息子そっくりの、高度な自律思考能力と高い感受性を有した少年型ロボット「トビオ」を完成させる。はじめのうちはトビオのことを飛雄として可愛がっていた天馬博士であったが、外見がそっくりであるが故に余計に際立つ一挙手一投足の飛雄らしくなさや、ロボットであるが故にいつまでも成長せず少年のままであるトビオに対して、お前はただのロボットだと言い放ちサーカス団に売ってしまう。売られた先のサーカス団で、彼は「アトム」と名付けられる。

彼の出自は構造的にとてつもなくグロテスクである。実に多様な人間性の可能性を有した存在が、かつて存在した個性の模倣・再現のための媒体という非人間的目的に方向づけられて創造されているというのは実におぞましい。人間性は鋳型に注ぎ込まれる溶けた鉄ではなく、青々と空に伸びてゆく樹であってほしい。結果的にトビオはアトムとして「産まれなおす」ことができたわけだが、あのままアトムの人間性が天馬博士の妄執に縛られ続けていたらと思うとぞっとする。

こうした例は近年の作品においても見られる。『仮面ライダーゼロワン』において、破壊され復元不可能となってしまったヒューマギア(作中世界のアンドロイドの名称)の「イズ」として全く同じ姿形に新造されたヒューマギアの個体。『HUGっと!プリキュア』において、製造された未来が改変されたことに伴い消滅した親友のアンドロイド「ルールー」を再現して愛崎えみるが開発したアンドロイド。そして、今日まで上演されている(本稿公開時点)明治大学演劇研究部新歓公演『アクトール』における二代目アクトール。彼ら彼女らは皆、個性を有した固有の存在たりうるにも関わらず、かつて存在したものの焼き直しを求められる。身に覚えのない「自分らしさ」を背負わされた状態で設計され製造されるのである。こんなにグロテスクなことがあるだろうか。

かつての彼・彼女と全く同じ姿形をした存在が目の前に現れ、あなたは安堵から「おかえり」という言葉をかけるかもしれないが、それは再会を祝福するものなどではなく、独りよがりで醜悪な呪いであるという自覚をせめて持つべきだ。

ここまではあくまでもフィクションの事例を紹介してきたが、何もこれは物語の中の未来の話に限った出来事ではない。人間性を有した存在、つまりは人間を、非人間的な目的に方向づけて「製造」するということは、実際に過去に存在し、現在も存在している出来事である。

かつて奴隷制下のアメリカでは、農場主は自分の子供たちの代のための労働力・財産を遺すことや、今いる奴隷たちの「稼働効率」を上げることなどを目的に奴隷を計画的に「製造」していたし、現代の日本においても、第一子の介護・介助を望まれ「きょうだい児」として「つくられ」た第二子といった事例は少なからず耳にする。後者に関しては、単に一方的な断罪が解決策となるものではないが、人間性を有している存在はすべて「産まれて」来てほしいと思ってしまう。これは僕のエゴであるし、踏み込む方向や強さを少しでも違えば極めて危険な思想たりうるこの物言いの持つ傲慢さへの自覚は、絶対になくしてはいけないとも思う。

物語はあくまでも虚構であるが、その虚構は私たちの実存のなかからやってくる。物語に効用を求めることは好みではないが、ここまで述べてきたような人間性をめぐる被造物にまつわる物語は、人間について捉えなおし、再考する機会を与えてくれる。

そうした営みを通じてこそ、遠回りではあるかもしれないけれど、人間性を有するすべての存在が、人間的に「産まれて」きて「遊ぶ」ことのできる世の中を創ると、僕は信じている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?