競争優位性

最近、言語化能力が非常に大事だと一層思っていて、直感でわかることとか、考えていることを相手に伝えたり、前提と結論が見えているけど、中間ロジックを説明しなければならないときに言語化力が必要だと思うようになった。言語化能力を高めるに定期的に考えていることをアウトプットするブログを書こうと思う。

スターテイルの大戦略はテスラと一緒で、横ではなく縦にサービス群を作ることだというのは2023年2月に書いたスターテイル・マスタープラン V1で記載した。現在、多くのWeb3企業が業界を水平にみており、やれブロックチェーンAがブロックチェーンBより分散している。とか、スケーラビリティが高いとか。ノードAの方がノードBより安くて落ちない。とかの話をしている。

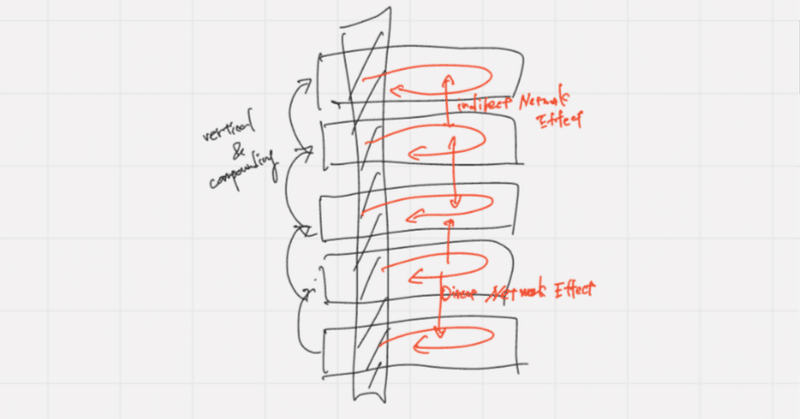

僕はこれを縦にみていて、ブロックチェーンからアプリレイヤーまで縦に作り切ることで今までにできないUXが実現できるのではないかと思っている。なぜなら、下のレイヤーから自分達で開発を行なっていくことで、上のレイヤーで必要になる要件を自分達で下のレイヤーで実装できるからだ。今は下のレイヤーの要件に応じて上物を作るしかないのでどうしてもアプリが受ける制約が大きくなってしまう。下から作るのはタイミングの問題と技術的困難性が下のレイヤーの方が高いので模倣が難しいというのがある。そもそも、良い戦略というのは自分達しか実行不可能であり、実行すれば勝てるレベルまで落とし込まれたものを言うと思う。

この下のレイヤーから垂直統合するというのはプロダクト間のCompounding Effectが見込まれると言う点で競争優位があるプロダクトになりやすいというメリットがある。例えば、ブロックチェーンとかを開発していることで、その上のミドルウェアの実装をいち早く実装することができる。ノードやインデックサーを自社で開発していることで、アプリに必要なAPIを数日で作成できたり、暗号資産取引所やウォレットを持てば自分達のミドルウェアを使って安定したインフラを築くことができる。これは競争戦略を大きく拡張することができる。例えば、ミドルウェア領域であったりトークンのステーキングであったりで大きくマネタイズできるのであれば、PayPalがお金を配ってユーザーを獲得したように、ウォレットや暗号資産取引所のユーザーにキャッシュバックをしてもいいかもしれない。キャッシュポイントをウォレットレイヤーからミドルウェアにずらしているのでウォレットレイヤーしかビジネスをしていないプレーヤーにとっては同じ戦略を取るのが難しい。ファットプロトコルで下のレイヤーに価値が溜まりやすいことを前提にすると、この戦略が取れるのは下のレイヤーで大きく成功する必要があるので、下のレイヤーからスタートする必要がある。

縦のCompounding Effectの他に、縦のNetwork Effectと横のNetwork Effectがあり、これを戦略に織り込むことでより強固な戦略になる。横のNetwork Effectは、より多くのユーザーに使ってもらえれば、より多くのユーザーを惹きつけることができるみたいなものだ。例えば、ブロックチェーンレイヤーでは、流動性の高い通称TVLが増えれば増えるほど、DeFiアプリの魅力が増し、結果としてTVLが集まる。ブロックチェーン以外の例だと、電話利用者が多ければ多いほど、連絡を取りたい相手が電話を持っている可能性が高くなり、電話を使うメリットが高まるみたいなものがある。縦のNetwork Effectは、ユーザーが自社の製品を使えば使うほど、別のレイヤーでより多くのユーザーを引き付けることができるみたいなものである。例えば、ノードを自社で運用しているとブロックチェーン上で発生するデータをいち早く見ることができるので、それをトレーディングに生かせるなどがある。ブロックチェーン以外の例は、スマートフォンとアプリだ。スマートフォンの普及によってアプリ市場が拡大し、その結果、スマートフォンの魅力が高まる。

この3つのEffectsを前提に戦略を作っていくとグローバルで競争優位があるプロダクト群と会社が作れるのではないかと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?