我々の現在地とWeb3

実際の技術進化は指数関数的だが、社会の期待は三次関数的な発展をたどる。そのため技術が過小評価されたり過大評価される。特に過小評価されている時に技術を正しく見積もるのは重要である。Web3においてはまさに過小評価されているフェーズにいると思う。起業家としてはこういうときが一番チャンスであり、AIやインターネットがそうであるようにサイクルが巡るなかで次のサイクルでどう勝つかを継続的に考えているプレーヤーが勝つことになる。残念なことにサイクルがきてからトレンドにのって参入する人たちが多すぎるけど大概大元は取れない。大元を握るのはサイクルが来る前に十分に準備を整えてきたプレーヤーだからだ。

この赤い線が技術進歩で指数関数的にマクロでみると見えるけど、ミクロでみると階段構造になっている。

アメリカの投資家であるUSVから勉強したことだけど、技術進化はアプリ→インフラ→アプリ→インフラという順番に進んでいく。これは電線網よりも先にエジソンが電球を作ったり、空港よりも先にライト兄弟が飛行機を作ったりEmailやMessagingアプリがTCP/IPやEthernetよりも先にできているのと同じである。Web3においてラストサイクルはDeFiやNFTだったけど、今はインフラ開発期で、zkやLayer2などが着々と進化している。その次に乗ってくるアプリはどうなるかというのはまだわからないけれど、Web3ユーザーを対象としたものというよりWeb2ユーザーやマスの層をオンボーディングするアプリに可能性を大きく感じている。

長期でみたときにどういうアプリがキラーアプリになるんだろうかと考えるとやはりブロックチェーンだからできることを生かしたサービスが伸びてくると思う。言い換えると、新しい技術が出た時に、その技術だからこそ可能になることが本質としてビジネスの核となる。例えば、スマートフォンと携帯電話を比べると、他社とコミュニケーションをする電話という性能だけで比べると携帯電話のほうが当初は性能が良かったのだと思うけど、結局、スマートフォンでしかできない本質的な部分はポータブルアプリケーションプラットフォーム x より性能のよいGPS、画質であったり写真だったりだと思う。そこから生まれてきたのがUberやInstagramのようなキラーアプリだと思う。ブロックチェーンの場合、比較対象はサーバーだけれど、データの保管で比べるとサーバーの方が圧倒的に良い。しかし、パブリックブロックチェーンでしかできないのは、パーミッションレスの環境下で2重支払いができなかったり、検証可能であったりであったりすると思う。

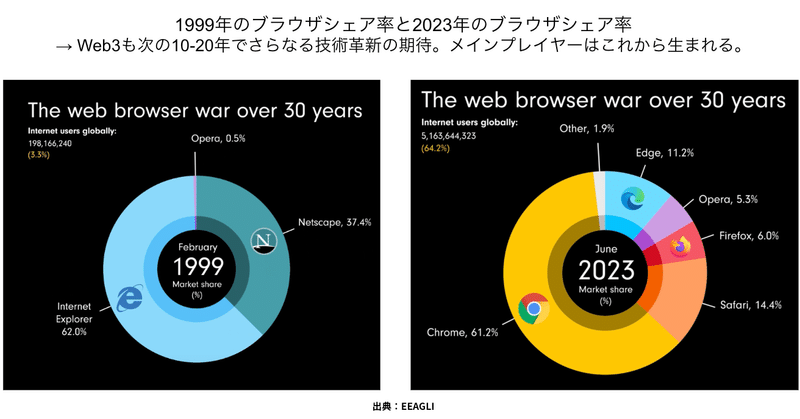

そんな中で我々がいまどこにいるか?というと現在、人口の3-4%くらいがWeb3を使っている時代にいる。これはインターネットでいうと1999年とか2000年に近い。

そんな1999年にWebブラウザ Warがどんな感じかというとInternet ExplorerとNetscapeでシェアがほぼ100%でChromeもSafariもFirefoxもマーケットシェアをとってなかった。右側は2023年のシェア率である。

そう考えるとまだまだこれから本命のサービスがでてくると思わざるを得ないし、そういうプレーヤーは今すでに存在していて開発を進めていると思う。

では、なんでChromeが勝ったんだっけというところから我々は多くを学べると思っており、ChatGPT曰く、

Google Chromeがブラウザ戦争で勝利した主な理由は、高速なパフォーマンス、使いやすいシンプルなインターフェース、安定性の高いマルチプロセスアーキテクチャ、そしてGoogleの強力なエコシステムとの統合です。特にJavaScriptの高速処理能力は、Webアプリケーションが複雑化する中でユーザーに評価されました。また、定期的なセキュリティ更新と積極的なマーケティング戦略も、Chromeの普及に大きく寄与しています。これらの要素が組み合わさり、Chromeは市場の支配的なブラウザとなりました。

らしい。1言でいうと技術的な優位性によるUXの進化とエコシステムとの繋ぎ込みだと思う。似た戦略が我々も取れるんじゃにかということで、スターテイルのマスタープランにも組み込んでいきたいと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?