【#04 エジプトの旅note】 ダハシュールのピラミッド、メンフィス博物館

エジプト二日目は、終日遺跡巡りの豪華な内容。

ダハシュールとサッカラのピラミッドやメンフィス博物館、ギザのピラミッド、見たかった遺跡を一気に観れるのですが、見どころを詰め込んでいるので気力体力も必要。

#04の記事はダハシュールからメンフィスまで。サッカラ、昼と夜の食事、午後の行程は別の記事に。四分割にするほど長くて濃い一日でした^^;

【#05 エジプトの旅note】 サッカラの階段ピラミッド、王女 埋葬室の壁画

【#06 エジプトの旅note】 ギザのピラミッドと、スフィンクスのハプニング

【#07 エジプトの旅note】 サッカラとギザのレストラン

この日、快晴で砂嵐もなく快晴で絶好の遺跡見学日和でした。(4月〜6月は砂嵐が発生する可能性があり)

午前中:ダハシュールの屈折ピラミッドと赤のピラミッド

メンフィス博物館

サッカラの階段ピラミッド

昼食:メンフィス近郊のエジプト料理レストラン

午後:ギザのピラミッド(クフ王の玄室へ!)、スフィンクス

夕食:ギザの中華レストラン

ダハシュールへ

ギザから40kmほど南にあるナイル川沿いの砂漠地帯、ダハシュール。ネクロポリス、「死者の都市」とある。お墓のある地域、人が住んでいないということか…。

ダハシュール 屈折ピラミッド

ギザのピラミッドが有名すぎて他を知らず、屈折ピラミッドを今回の旅で知った。

クフ王の父、スネフェル王が建造。高さ105m、底辺189m、傾斜角度が上部 43度、下部 54度、屈折して見えるので名前もそのまま。傾斜角を変えた理由は諸説ある。

1、下部の54度のまま作ると高くて建造が困難

2、建造中に王が急逝して、急いで仕上げる必要があった

個人的には1の説の方が真実味あるけど、正解は神のみぞ知る…?

ダハシュール 赤のピラミッド

こちらもクフ王の父、スネフェル王が建造。これほど大きなものを人生に幾つも作るなんて。豊かな治世だったというだけで作れるものではないし…。

「スネフェル王が建造」とはいっても、実際には多くの労働者が石を切り出し積み上げて…10年以上の歳月をかけて作られた。影の功労者、労働者達あってのピラミッドだと思う^^

高さ104.4m、ピラミッドの中で三番目の高さ。

傾斜角43度、底辺218.5×221.5m、長方形の形をしている。43度は屈折ピラミッドの上部と同じ、この角度が作りやすかったのか…何か角度に意味があったのか?

完成当時は石灰岩で覆われて白かったと思われるが、表面の石灰岩が持ち去られ、内部の花崗岩が剥き出しに。色が赤っぽいところからこの名前になった。

ダハシュールの2つのピラミッド、想定外だった。ギザもすごいけど、こちらも負けず劣らず迫力があった!

ピラミッドの実際の大きさや角度は記事を書きながらネット情報を見て引用しました。作られた当時のことなども読むと興味がさらに湧いてきます。書くことで発見もあって面白い。

メンフィス博物館

ダハシュールからギザ方面へ少し戻る形でメンフィス博物館へ。メンフィスは古代エジプトで中心的な都市。

バスで移動しながら、車窓の風景も素敵で…

メンフィスに到着!と思ったけど、メンフィスは地名ではなく遺跡のある地域のこと? 以下、ウィキペディアから引用を…

メンフィス (アラビア語: منف Manf ,ギリシャ語: Μέμφις) とは、現代で言うエジプト・アラブ共和国北東部の都市ギーザの20キロメートル南、現在のミート・ラヒーナ(アラビア語版)近郊に位置する古代都市の遺跡である。かつての下エジプト第1州ネブ・ヘジ(Aneb-Hetch、Ineb-Hedj)の首都であり、古王国時代にはエジプトの首都でもあった。

メンフィス博物館に到着。のどかな風景のチケットオフィス。野良犬がのんびり寝そべってる光景はエジプトあるある。襲ってくることはなくて大人しいんだけど、野良犬が多い。

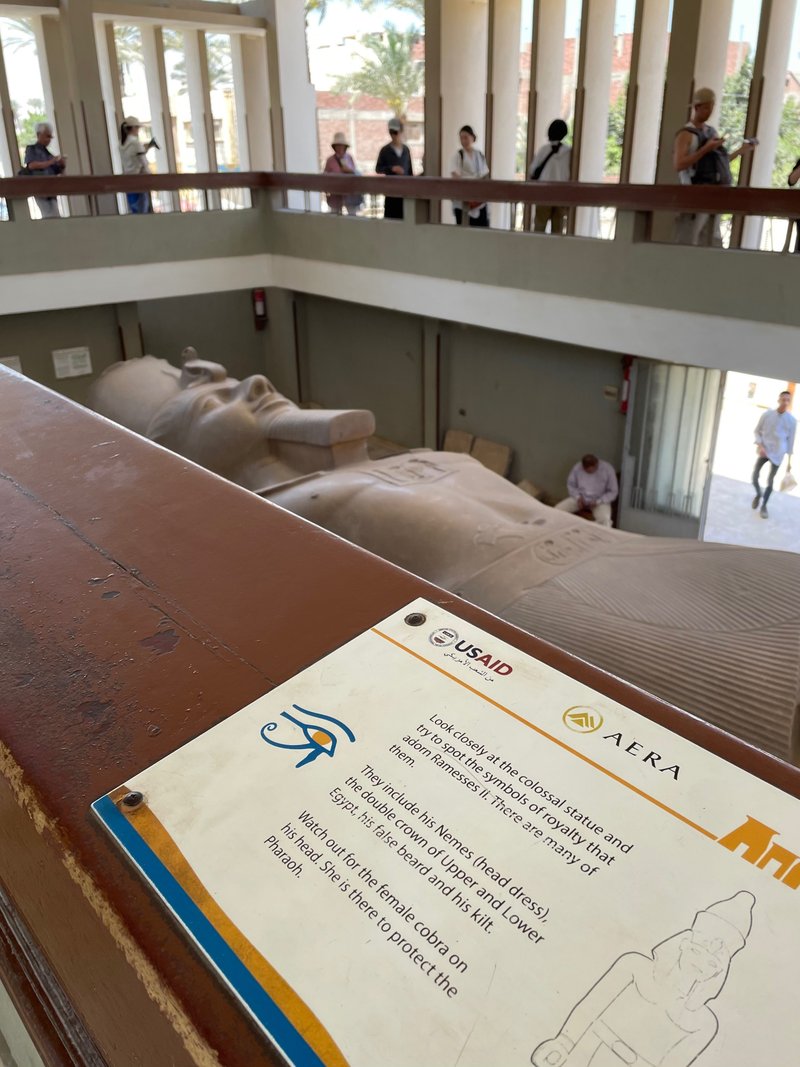

メンフィス博物館内、ラムセス2世!巨大な石像。

ラムセス2世の巨大な石像。1992年のカイロ地震で倒壊して足が破損、そのままの状態でメンフィス博物館で展示されることになった、とのガイドさんの説明。

続いてラムセス2世のガイドさんの説明を聞き、ウィキペディアの記載を引用してメモを。何だかスゴイ王様だった!ということが伝わってくる。

ラムセス2世(Ramesses II、紀元前1303年頃 - 紀元前1213年頃)は、エジプト新王国第19王朝のファラオ(在位:紀元前1279年頃 - 紀元前1213年頃)である。ラメセス2世と表記される場合もある。

ラムセスという誕生名は、「ラーは彼に生を与えた者」という意味の「ra-mes-sw」のギリシャ語読みである。

年代には諸説あるが、24歳で即位し、66年間統治し、90歳で没したとされる。その間、王妃ネフェルタリのほか、何人もの王妃や側室との間に、賢者として名高いカエムワセト、後継者となるメルエンプタハなど111人の息子と69人の娘を設け、(中略)この大半は養子であり、王の息子の称号を与えられただけだという説もある。

ウィキペディア情報に「検証が必要」とあるし、古代史なので推測の情報もあると思うので、自分用の記録ということで。

長い間 統治できたのは、独裁的な政治ではなくて国民の暮らしを考える政治で国民からの人気もあったという説も聞くし、長身(だったらしい)で子沢山で長寿だったのは事実らしいので、信頼される王様だったのかな、と^^

石像で左足を前に出している像と、両足を揃えている像がある。左足を前に出しているのは、生前に造られたもの、足を揃えているのは死後に造られたもの、なのだそう。

朝早い出発でダハシュールのピラミッドもメンフィス博物館も早い時間にゆっくり観れた。

一つ一つの遺跡を、より詳しく説明聞いて細部を観察したら一つの遺跡を一日中観ていられると思う、それくらいどれも素晴らしい。一日に凝縮するのは効率良いけど、観るエネルギーも半端ない。

この後のサッカラの階段ピラミッドは次の記事に!

【#05 エジプトの旅note】 サッカラの階段ピラミッド、王女 埋葬室の壁画

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?