世界の「女性×てしごと」を訪ねてVol.5~ものづくりで女性の課題解決!をサステナブルにする5つのポイント/インドネシア・フローレス島~

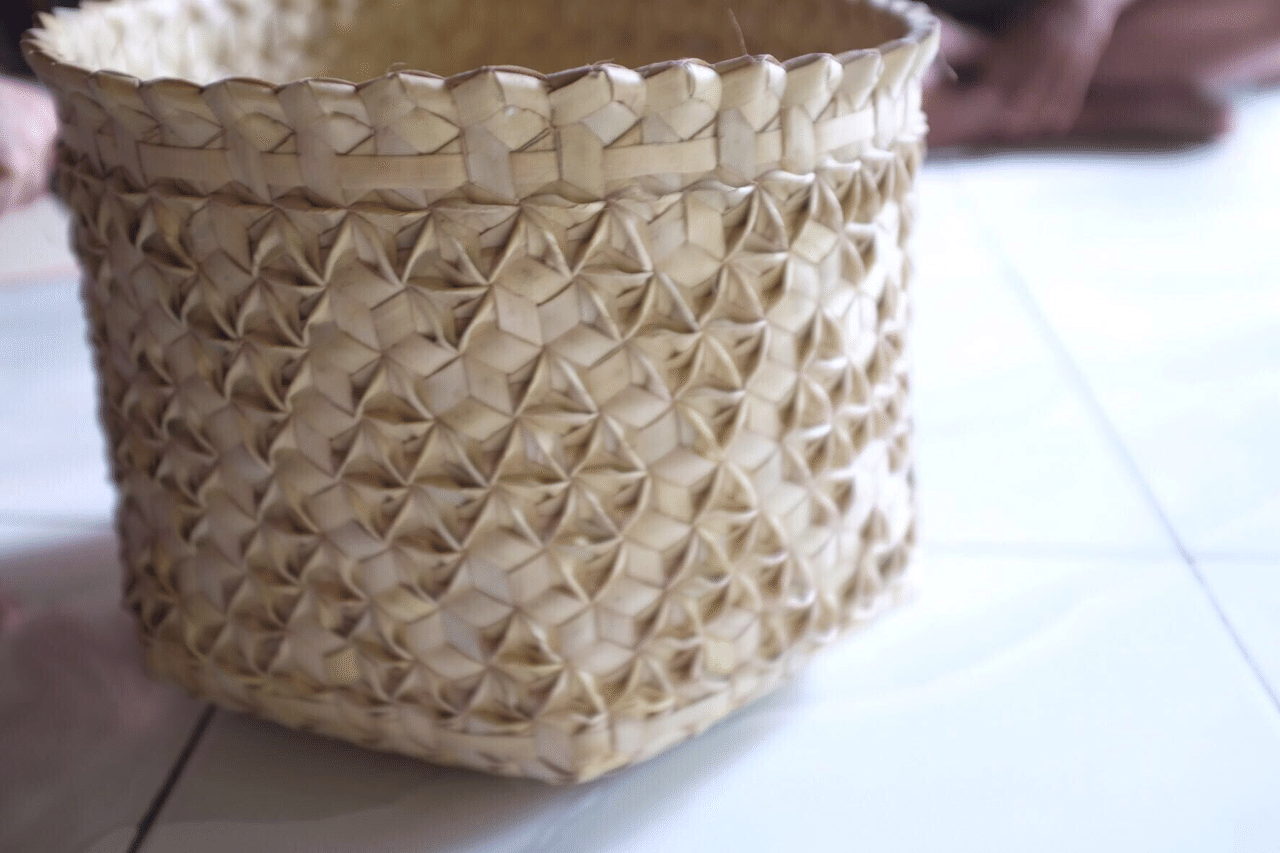

ヤシの葉で編む美しいポーチ

この美しいポーチ、何でできていると思いますか?

革細工?と聞かれることも多いのですが、こちらはなんと!ヤシの葉で編まれたかご細工なのです。

ジャカルタから10時間!フローレス島へ

このポーチは、インドネシアのDu'anyamというブランドのもの。インドネシア西部にあるフローレス島の伝統工芸の美しい編みこみが印象的なブランドです。

フローレス島は、ジャカルタから飛行機を乗り継いでなんと10時間!(待ち時間含む)わたしは2017年12月、はるばるフローレス島まで、そのものづくりの現場を訪ねました。

村の女性たちが持つスキルをお金に

Du'anyamは、インドネシア・ジャカルタで20代の女性3人が立ち上げたソーシャルビジネス。「Du(母)anyam(編む)=母が編む」という名前のブランドです。3人の創業者はそれぞれ米ハーバード大、豪、日本の大学に留学して学んだ才媛たち。そのうちの一人のルーツがフローレス島でした。

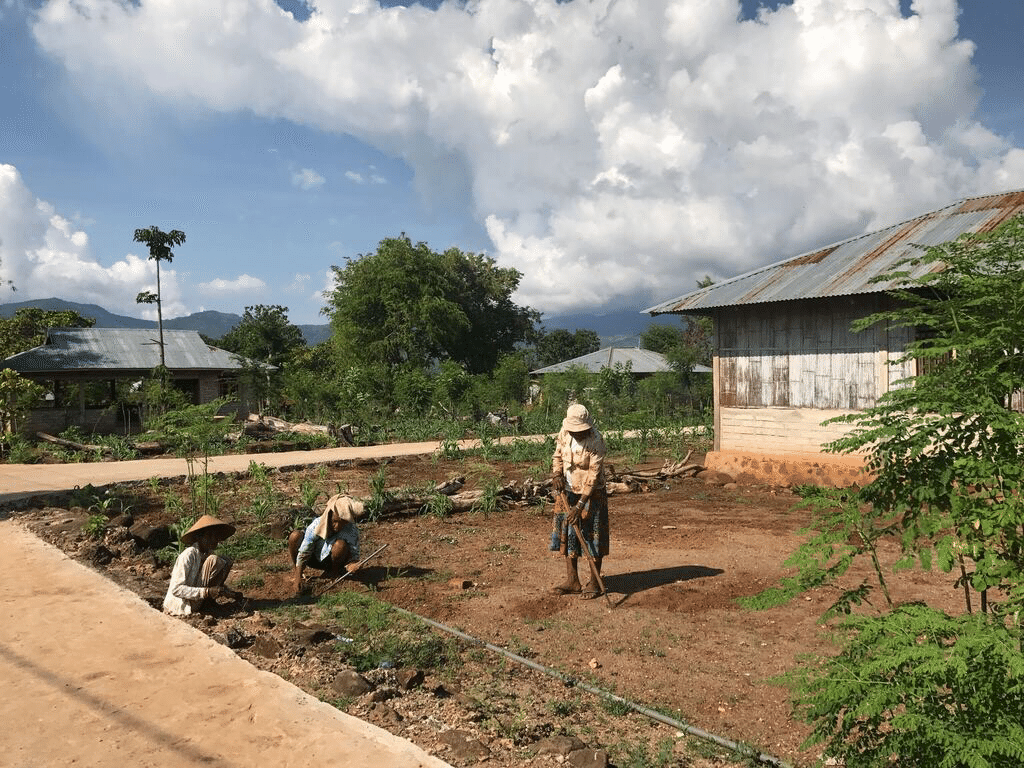

フローレス島には産業がなく、出稼ぎに行く男性が多いといいます。島に残された女性たちは農業などで生計を立てていますが、年間を通して安定的な収入にならないほか、妊婦や子育て中の女性たちにとって炎天下の畑で働くことは健康面のリスクもありました。

Du'anyamは、フローレス島の伝統工芸であるかご細工で、女性たちに安心安全な仕事を提供し、収入の安定化、賃金向上を目指して立ち上げられました。

地域の男性を巻き込む

Du'anyamは、フローレス島内の複数の集落で女性たちに籠編みの仕事を内職で依頼しています。フローレス島全域の生産管理を担当するコーディネーターが、集落のリーダーと連携し、女性たちのものづくりの技術向上をする仕組みとしています。

上の女性は、ある集落のコミュニティリーダー。Du’anyamの籠編みを始め、家事よりも籠編みを優先するようになったある日、夫が「籠編みなんてやめろ!全部燃やしてやる!」と倉庫に乗り込んで来たこともあったとか。

そんな夫も、籠編みがお金になり、家計にプラスになると実感するようになると、がぜん協力的に。

今では、こんなに乗り気!(写真のオレンジのタンクトップの男性)

また、集落の男性(写真左端)はヤシの木に登り、素材である葉の確保にも協力してくれていました。

そして、こちらは地域の政治リーダーの男性(中央)。女性たちの編む籠を適正な価格で買い取るDu’anyam の仕組みが地域の女性の経済的自立につながり、地域経済にもつながっていると高く評価をしていました。

地域モデルを横展開していく

カンボジアで、編みぐるみをつくる村を訪問した際には、よい取り組みであるものの、本当にサステナブルな事業モデルになるのか?!ともやもやしました。

世界の「女性×てしごと」を訪ねてVol.1~カンボジア・プノンペン~

てしごとは、本当に女性の雇用を生み出し、サステナブルな経済的自立につながっているのか。てしごとやとして、この4年間、対峙しつづけた問いです。

さまざまな「女性×てしごと」の現場を訪ねましたが、Du’anyam のモデルが最も秀逸で、スケールの可能性を感じました。

地域ごとに存在する伝統的なものづくりの手法を発掘し、地域ごとにリーダーを決め、自立的な人材育成、技術向上を実現。商品は、洗練されたデザインでジャカルタの百貨店やバリ島のホテル、海外にも卸しています。

女性×てしごとをサステナブル&スケーラブルにする5つのポイント

ものづくりを通して、女性の雇用創出、経済的自立に取り組む団体は世界にたくさんあります。しかし、ビジネスとして持続可能なレベルで課題解決を実現できているモデルはまだ、少ないと言わざるを得ません。

4年間、国内外のものづくり現場を訪れましたが、サステナブルかつスケールをもって女性の雇用を生み出すためには、以下の5つのポイントがありそうです。

1.地域の真の課題解決につながっているか

2.女性のスキル向上の仕組みがあるか

3.マーケットニーズのある商品をつくっているか

4.販売チャネルを開拓、維持するリソースがあるか

そして、

5. 資金調達する力があるか

ちなみに、Du’anyam の創業者のひとりとは、アジア女性起業家ネットワーク(AWSEN)カンファレンスで出会ったのですが、投資家に積極的に食い込んでいく姿がとても印象的でした。

1〜5のどれが欠けても、スケールをもってサステナブルに課題解決する事業にはなりません。

一方で、敢えてスケールを目指さずに、サステナブルなものづくりを志向するブランドもあります。

次回以降は、そんな、ブランドの取り組みについても、書いていきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?