沈黙の有意味性——吉本隆明の詩作と哲学

原則として語られる限り、言葉は人間の自由にはならない。人間が言葉の自由になるより外に表現は成立しない。この場合人間の思考もまた言葉の自由になるより外ない。(『箴言Ⅱ』15-173)

自由な自己が、言葉という制約・不自由において自らをあらわすということは、逆に考えれば、社会的制約から自由な純然たる自己そのものは、発語以前の「沈黙」として存していることになる。自己表現は、この「〈沈黙〉を有意味に転化する」(『沈黙の有意味性について』4-441)ことにおいて可能となるのである。

沈黙が言葉に転化するとはいっても、沈黙と発語は決して別のものではない。発語とは、沈黙という無が言葉というできあいの有に飛びうつるといった事態をいうのではない。発語を可能にしているものは、沈黙の内に構造的にはらまれている論理や概念なのであって、発語はいわば沈黙そのものの自己展開である。「〈発語〉と〈沈黙〉とは本来的におなじこと」(4-441)なのである。

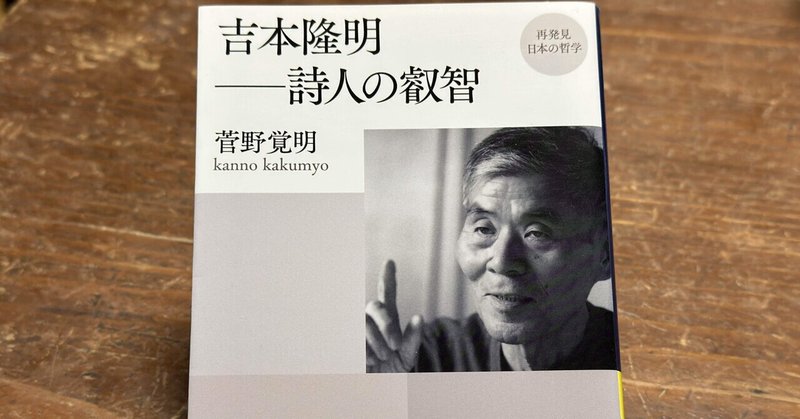

吉本隆明(よしもと たかあき, 1924 - 2012)は全体像を把握しにくい思想家である。例えば『古事記』、古代歌謡、近代文学、民俗学から、マルクス、フロイト、親鸞まで、それぞれの専門家が一生の仕事とするような対象についての知見を自在に駆使しながら、それらを統括するような仕事をしている。とはいえ、吉本の「哲学」が問いつづけている主題そのものは、決して分かりにくいものではないと、本書著者の菅野覚明氏は言う。それは「個(個体、自己)が十全に個であることはいかにして可能であるか」という根源的かつ古典的な問いである。吉本隆明についての過去記事も参照されたい(親鸞の「自然法爾」とは——吉本隆明の『今に生きる親鸞』を読む、存在倫理と善悪の彼岸——合田正人氏の『吉本隆明と柄谷行人』を読む)。

吉本は詩人であり哲学者であったが、彼の出発点は詩作にある。吉本が、最終的に捉えようとしているのは、彼自身の「いま・ここ」としての個(自己)である。吉本は、自身が「詩をかく」営みにおいて体験的に感知された「個」のありようとそれに対する「現実の総体」を、言語論、文学論、思想論などを通じて「論理的」に捉えつくそうとしてきた。それは「自覚的な詩作」をするためでもある。「詩をかく」という体験の内に彼が感知しているのは、抑圧の意識イコール抑圧を解消したいという欲求として存立する「異和としての自己」である。彼にとっての「詩をかく」ことは、抑圧から解放され、自己が十全に自己であることを獲得しようとする実践としての意味をもつ。そして、その「詩をかく」状態を「自覚」へともたらす理論化が彼にとっての哲学であり、詩を書いているときの状態・体験を、詩を書いていないときの状態から捉え直すことである。そのことによって、気まぐれにあらわれては消える「詩を書くという一瞬の心を全生活のなかで」、普遍化された拠点として獲得することを目指した。彼の理論的探求は「詩論」であると同時に、人間の本質を問う「哲学」であったと言える。

吉本の「詩をかく」という営みは、「沈黙の有意味性」という概念によっても表現される。詩作あるいは発語という営みは、社会的制約から自由な純然たる自己のうちにある発語以前の〈沈黙〉を有意味に転化することにおいて可能となる。しかし、発語とは、沈黙という無が言葉という有に飛びうつるといった事態をいうのではない、と吉本は考える。発語を可能にしているのは、沈黙のうちに構造的にはらまれている論理や概念なのであって、発語はいわば沈黙そのものの自己展開である。したがって「〈発語〉と〈沈黙〉とは本来的にはおなじこと」となる。

人間は言葉を発し、従って沈黙を発する。つまり、人間は存在すること、自己が自己であることを表現する。これに対して、端的にそれ自体として存在する自然は、自ら発語することはない。自然は、発語するのでもなく、言葉を発しないのでもない。しいていえば、発語=沈黙を超えた「絶対的な〈沈黙〉」としてある。言葉を発しない自然が端的に自己が自己であるもものであるのに対し、人間は、自己に対する関係として自己であるものである。すなわち、人間においては、自己が自己であることの中に、一つのズレ、ないしゆらぎがはらまれている。このゆらぎは、絶対的な沈黙のうちに自足しえない、一種の充たされなさであると言い換えることもできる。人間は、この自然のような徹底的な〈沈黙〉の有意味性に耐ええないために、〈社会〉の次元、つまり言葉の世界に「〈発語〉と〈沈黙〉の意味を解き放とう」とするのだと、吉本はいうのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?