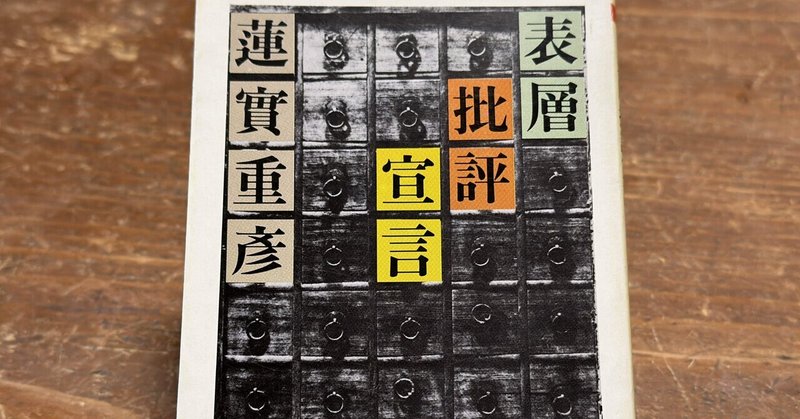

批評とは「表層」の体験である——蓮實重彦『表層批評宣言』を読む

いま、ここに読まれようとしているのは、ある名付けがたい「不自由」をめぐる書物である。その名付けがたい「不自由」とは、読むこと、そして書くこと、さらには思考することを介して誰もがごく日常的に体験している具体的な「不自由」である。(中略)

存在を分節化することで二義的な分節化をうけいれるかにふるまうこの抽象的な「知」に対して、ここでは、距離も、方向も、深さも、中心も欠いた表層の体験が顕揚される。だが、それは、できればそうあることが望ましいと夢想されるが故に顕揚されるのではなく、日常的に体験されていながらもその生なましい存在感があっさりと虚構化されてしまっているので、その虚構化の運動に抗うべく顕揚されねばならないのだ。

蓮實重彥(はすみ しげひこ、1936 - )は、日本の文芸評論家・映画評論家・フランス文学者・小説家。専門はフローベール研究だが、ロラン・バルトやミシェル・フーコー、ジル・ドゥルーズなどフランス現代思想が1970年代から日本へ紹介されるさいに中心的役割を果たす一人となったほか、近現代文学・映画評論の分野でも数多くの批評を手がけている。1980年代以降は各国の映画製作者とも幅広く交流し、小津安二郎など日本映画の世界的再評価に大きく貢献した。東京大学教養学部教授(表象文化論)、第26代東京大学総長(1997年-2001年)を歴任。東京大学名誉教授。本書『表層批評宣言』は1979年に刊行された、蓮実の「批評」論である。

『様々なる意匠』において、小林秀雄は「批評とは竟に己れの夢を懐疑的に語る事ではないか!」と述べたが、蓮実はそこで問題とされているのが批評家の意識とか精神であるのに対して、むしろ批評とは言葉自身の孕む「不自由さ」あるいは「不条理な夢」を問題とすることであるという。書くこと、あるいは思考することがなぜ「不自由」なのか。人はふだん「書くこと」をむしろ「自由」ととらえている。しかしそれは錯覚だと蓮実は述べる。なぜなら言葉は「制度」化されているからである。私たちは、いま、この瞬間に何かを感じとっている。それは前言語的経験である。それを言葉にしたとき、具体的で生なましい経験であったものは、言語という制度において分節化された「不自由な」もの、抽象化されたものに変わってしまう。いま・この瞬間という「表層」で感じていた自由なものが、制度化され分節化された「内部・暗部」との参照によって表現されるという不自由さをまとう。そして私たちは、その書くことの不自由さを自由と錯覚している(それが「制度」たる所以である)。そして、言語が抱えるこのジレンマのことを「言葉の孕む不条理な夢」と蓮実は表現する。

蓮実は「批評」という行為でそれに抗おうとする。批評とは、深部や暗部に迫るものではなく、むしろ徹底的に「表層」にこだわる行為である。人が意識しないもの、あるいは意識するのを回避するもの、それは「のっぺら棒な表面」だという。距離の意識も方向の感覚もが対象の認識に貢献しえない、中心や深さを欠いた環境としての表面。それが本来私たちが前言語的に(つまりは表層的に)感じ取っているものなのだが、それを「言葉」や「知」は分節化しようとする。しかしその分節化を可能にする距離と方向も、実はすでに分節化されている。したがって、言葉はこの二重の分節化の中で抽象化される不自由さの中にある。だからこそ、この不自由さや制度化から逃れるために、表層を顕揚する行為が「批評」である。しかし、ここでは「反=制度」的な言葉を用いる戦略ではいけないという。むしろ「制度」の「装置」や「風景」を積極的に模倣する戦略をとる。そうした戦略的倒錯によって実現される表層への回帰こそが「批評」であると蓮実は述べる。その表層と呼ばれるどこでもない場所で、言葉ははじめて「物語」の分節「装置」から「自由」になるだろうという。

蓮実の映画批評がこの「表層」にこだわったものであることは、例えば2003年の第3回光州国際映画祭での「ジョン・フォードと『投げる』こと」という講演にも見てとれる。講演の骨子は「大半のフォードの映画では主要人物が何かを投げ、この行為の後、概ね重大なことが起こる」ということだった。蓮実の映画批評は解釈をしない。あるいは作者の意図を目指さない。むしろ、人物たちの身ぶりや行為、その内容ではなく「形象」を分析する。通常の批評は作者の意図や物語の分析に重点を置く。しかし蓮実の批評は「表層」を目指す。なぜなら、深層の命題を目指そうとする批評は言語の制度という不自由さに絡め取られるからである。蓮実の批評は、映像的な表層を目指すことで、既存の分節化をまぬがれた「映画の素肌」と遭遇することであると、映画評論家のホ・ムニョンは述べている(第5回 蓮實重彦の批評は難解なのか——『FILO』誌編集部による後記)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?