折口信夫の「いきどほり」と「さびしさ」

従来、折口の歌に、旅の「さびしさ」「かそけさ」を歌ったものが多いことはしばしば言われてきたが、その根底に、「いきどほりをおぼえる旅のすべなさよ」(前掲「自歌自註」)といった「いきどほり」の情念が流れていることを、折口あるいは釈迢空を論ずる者は、まず見届けるべきだろう。折口の中では、「いきどほり」という動の激情と、「さびしさ」という静の陰鬱さが、一つの情念として分かち難く結ばれていたのである。

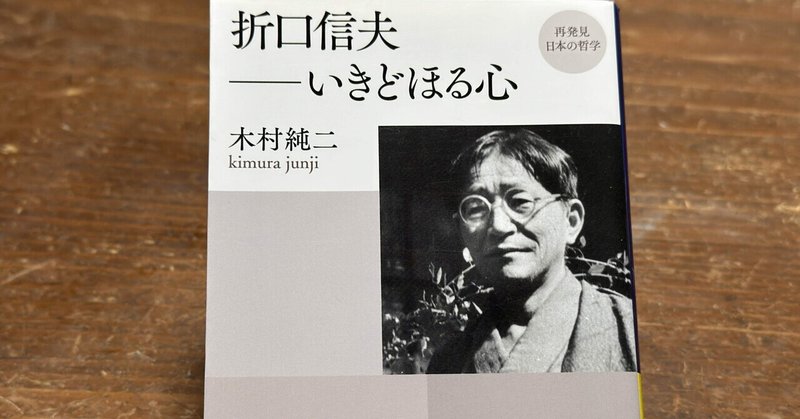

折口信夫(おりくち しのぶ、1887 - 1953)は、日本の民俗学者、国文学者、国語学者であり、釈迢空(しゃく ちょうくう)と号した詩人・歌人でもあった。折口の成し遂げた研究は、「折口学」と総称されている。柳田國男の高弟として民俗学の基礎を築いた。

国文学と民俗学の両面からなる折口の学問は、その独自さゆえに彼の名を冠して「折口学」と呼び習わされているが、そうした折口の学問的探求の根底には「自分は何のために生まれたのか」「わが命のもとは何か」といった、主体的で切迫した問いがあった。そうした生硬で切迫した問いを生み出す折口の気質ないし根本の動因には何があったのか。本書著者の木村純二氏は、折口が度々歌の中で詠んだ「いきどほる心」という言葉に注目する。

いきどほる心すべなし。手にすゑて、蟹のはさみを もぎはなちたり

沢の道に、こゝだ逃げ散る蟹のむれ 踏みつぶしつゝ、心むなしもよ

「いきどほる」の古語の用例は、「胸がどきどきするほど感動する」ような生理状態を表す語だと折口はいう。現代の「憤り」が意味する単純な怒りではなく、さまざまな情感がこもっていることを折口は強調した。似たような言葉に「あはれ」がある。国学者の本居宣長は「うれし」「をかし」「たのし」「かなし」「こひし」など、すべて心に感ずることは「あはれ」であると説いた。その中でも一般に「悲哀」を「あはれ」と呼び習わすようになったのは、人が「かなしきこと」に最も深く心動かされるからだという。同様に考えると、折口が「胸がどきどきする」ほどの感動を表す語として「いきどほる」を見出し、歌語として流通させようとしたのは、やはり折口が、自らの情念の根底に「いきどほり」を抱えていたからだろうと木村氏はみる。「いきどほる」は、広くどきどきする心躍りを指すとはいえ、やはり「怒り」の情念を基調としている。この折口の「いきどほり」はどこから来るのか。

木村氏は、折口の「いきどほる心」の根底には「まこと」の心があるという。自分の気持ちに正直になり、純粋に相手の心に届けようとする心である。折口が憤りを発する場面はさまざまな折にみられている。例えば、加藤守雄は、中山太郎の『日本盲人史』出版記念パーティーで、中山が、折口の所有する資料を借りられたら、もっとよいものが書けただろう、という趣旨の発言をしたのに対し、折口が即座に立ち上がり、見る者も身震いするような鋭い気迫で異議申し立てをしたと伝えている。そのときの折口の姿は、「すべてを忘れて憤ることの美しさ」を見る者に印象付けたという。憤る折口の姿が見る者に感動を与えるのは、その憤りが心の奥深くからまっすぐに発せられているからである。折口は、常に高い緊張度で、周囲のひとびとに「まこと」をもって臨もうとしていた。

しかし、折口の「いきどほり」には、「むなしさ」や「さびしさ」も伴う。折口の心には、相手の心に届きたいという強い衝迫があるがゆえに、憤りの果てにはひとり取り残される「さびしさ」があった。折口の中では、「いきどほり」という動の激情と、「さびしさ」という静の陰鬱さが、一つの情念として融合していたのである。こうした折口の暗い情念を支えていたのは、怒りを発する神=スサノオの存在である。スサノオは、自らのうちに抱える憤りと寂しさを自らの力として国を成した。スサノオは、容易に社会に適合できないような暗い情念を内に抱えた者の典型である。つまり、折口はスサノオと自らを重ね合わせ、社会に適合できない者としての自らが抱える「いきどほり」と「さびしさ」を動因として、学問と思索を重ねていったのだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?