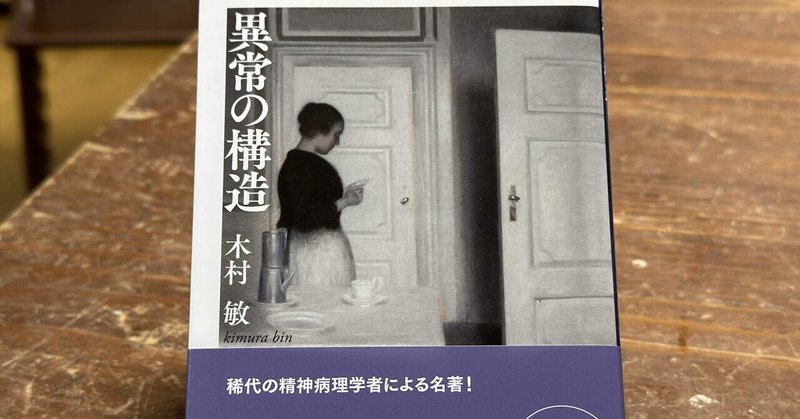

異常とは常識の欠落ではなく「共通感覚」の喪失である——木村敏『異常の構造』を読む

共通感覚が個々の感覚に含まれていながら、それらの感覚に固有のものではなく、他の種類の感覚にも移し変えることのできるような、ある種の感触ないしは気分であるという場合、これはこの共通感覚が個人の有機体の内部に生じる感覚生理学的なプロセスではなく、すでに個人内部の領域をはみ出した、自己と世界との関係の仕方にかかわるものだという意味を持っている。(中略)

私たちは、完全に有機体の内部に生じている生理学的プロセスを、けっして他人との間で比較しあうことができな。私が「赤い」と感じとっている感覚内容と、他の人が「赤い」と感じとっている感覚内容とが同一であるかどうかは、けっして判らない。同じ砂糖をなめた場合、私と他人とが同じ味覚を感じとっているかどうかを比較してみることはできない。しかし、私が「甘い」といい、他の人が「甘い」といった場合、この「甘い」という意味内容については、私たちは相互了解を持つことができる。それは、この「甘い」がもはや有機体内部の出来事ではなくて、各人の世界へのかかわりかたであるからである。(中略)

しかし、このように各人がそれぞれ別の世界を有しているというのは、私たちがこの世界に対して単に認識的な関係のみをもつ場合にだけいえることである。私たちが認識的な態度をやめて実践的な態度で世界とのかかわりをもつようになるとき、私たちはそれぞれの自己自身の世界から共通の世界へと歩みよることになる。

木村敏(きむら びん、1931 - 2021)は、 日本の医学者・精神科医。専門は精神病理学。河合文化教育研究所所長。京都大学名誉教授。元名古屋市立大学医学部教授。元日本精神病理学会理事長。人間存在を探究し、「あいだ」を基軸とする独自の人間学を構築して、国内外に影響を与える。著書に『自己・あいだ・時間』(1981年)、『関係としての自己』(2005年)などがある。

本書『異常の構造』は1973年初刊、木村42歳時の著作であり、木村の「あいだ」論の時期に属する初期の作品といえる。木村の「あいだ」の存在論とは、「人間はもともと人と人との『あいだ』に生き、『あいだ』を生きている、『あいだ』を生きることによって自己を形成する」という思想である。その背景には、この地球上には、生命一般の根拠とでも言うべきものがあって、我々ひとり一人が生きているということは、我々の存在が行為的および感覚的にこの生命一般の根拠とのつながりを維持している、そして私たちが持つある種の感覚(共通感覚)は、この根拠との繋がりを直感的にとらえるための感覚である、という考えがある。本書『異常の構造』においても、この「共通感覚」に焦点が当てられている。

精神科医である木村は、精神分裂病(統合失調症)者の言動から発散される「おかしさ」、すなわち理解できない「異常・非常識」の分析からはじめる。この「非常識」は、常識の反対語ではない。つまり、常識というある種の「知識」が欠落したものではない。常識とは、人が実践し生存するために必須の「感覚」に近いと木村はいう。木村は、アリストテレスが言った「共通感覚(コイネー・アイステーシス)」を根拠にする。「常識」は英語でコモン・センスだが、これはラテン語の「センスス・コムーニス」の直訳である。このラテン語はさらに、ギリシア語の「コイネー・アイステーシス」の訳語である。このギリシア語は、もともと「常識」の意味ではなく、むしろ視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚という五つの「特殊感覚」に対して、それらのすべてに共通する感覚という意味で用いられていた(アリストテレス『デ・アニマ』)。つまり、そこにはまだ、世間的・日常的な意味での「一般感覚(コモン・センス)」、つまり規範的な意味は込められていない。アリストテレスのいう「共通感覚」とは、諸感覚に共通にそなわっている何らかの「感触」、あるいは何らかの「気分」のようなものである。

そして、この共通感覚が、ある種の感覚から他の種類の感覚にも移し変えることのできるようなものであるなら、この共通感覚には、個人内部の領域をはみ出した「自己と世界との関係の仕方にかかわるもの」という意味が含まれているという。というのも木村によれば、共通感覚をもっているというのは、世界に対する「認識的」なあり方ではなく、世界に対する「実践的」なあり方だからである。すなわち、「私たちが認識的な態度をやめて実践的な態度で世界とのかかわりをもつようになるとき、私たちはそれぞれの自己自身の世界から共通の世界へと歩みよることになる」。共通感覚をもつことで、私たちは自己の有機体内部の感覚から抜け出して、世界へのかかわりをもつ。つまり、共通感覚とは、すぐれて実践的な感覚である。アリストテレスの「コイネー・アイステーシス(共通感覚)」に再び戻って考えるならば、「常識」は元来が、五感と言われる特殊感覚のはるかな深部にある「生存実践としての共通感覚」に根ざすものである。つまり「認識」のためのものではなく「生存・行為」し続けるための必須の「感覚」こそが「共通感覚」である。

このように考えるならば、「共通感覚」の喪失としての「異常・非常識」は、単に知識や認識の欠落なのではなく、この世界において自己と他者を橋渡しするものとしての、生存・実践するための「共通感覚」を失っている状態であると言うことができるだろう。それは知識というものではなく、ある種の感覚・感触・気分のようなものなのである。とすれば、治療としての精神医学は、こうした「共通感覚」を取り戻すように患者に働きかけるという実践の学と捉えることができるだろう。木村の「あいだ」論による自己と他者の存在分析は、哲学的思索におわるものではなく、こうした積極的な「実践」につながるものとしての学でもあったと言えるのではないだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?