正解だらけのクルマ選び

目指せスーパースター。蕎麦宗です。

はじめに

クルマから離れてずいぶんと経つ。文字通りの自転車生活でしばらくすごしてきたからだが、正直言ってさほど不自由は感じたことがない。

同じ地方都市であっても東北や四国・九州であれば、クルマがない生活は成り立たないのかもしれない。しかし、ここ伊豆は三島界隈の場合、公共交通機関にも恵まれている上に、大抵のものは自転車でも20分ほどの距離圏の中に揃っている。

東京品川まで新幹線ひかりなら30分だし、三島〜修善寺を繋ぐ伊豆箱根鉄道は4本/1時間ある。コンビニもスーパーもドラッグストアも病院もそこかしこに揃っている、実は*コンパクトシティなのだ。また、インターネットと宅配便の発達により、そもそも移動の必要性は激減している。

加えて僕の自転車の移動距離は一般的感覚からはかけ離れたものだ。伊豆天城湯ヶ島へのワサビ仕入れに、チャリで行くくらいだから往復50kmは普通。昨年(2019年)1年間のロードバイクの総距離は約2万km。主婦の軽自動車の年間走行距離はいいとこ3000kmか。比較にならない。

…という具合に、急な雨天時を除けば、ほぼほぼ困らない自転車生活。そんな風な日常であって、なのになぜ、ふと、もう一度クルマに乗ろう!と思ったのか。その理由の1つはフェラーリ。詳しいことは【わらしべ長者物語〜いつかはフェラーリ】に書いているのでそちらをご覧頂くとして、もう一つ。それは《CLUB SOBASO》自動車部の仲間の刺激だ。

《CLUB SOBASO》は趣味や遊びを通じた活動によって社会貢献を目指すもので、2020年の3月に一般社団法人として僕が代表理事となり発足させたもの。大人のクラブ活動によるコミュニティ形成が第一義で、それそのものも社会貢献だが、集まった方々のあらゆる人的資源を活かせば、ありとあらゆる方面に可能性は無限大に広がって行く、という壮大な計画。

で、その仲間のうちの何人かの若者達の間に、熱〜いクルマブームが起きた。このくだりは23話にあるので読み続けて頂くとして、そうとなれば自分も昔からのクルマ好き、琴線を刺激されない訳がない。やがて9年間途絶えていたクルマ熱が、性根からフツフツと湧いてくるのも必然。指をくわえて眺めているだけでは気が済まず、ネットで物色を始めて…というわけだ。

なので、今回のクルマ選びは、つまり必要のための道具ではなく不必要な全くの遊び・道楽のための玩具。気が向いてお気に入りがあれば所有するというくらいの気構えとタイミングでよかろう、と思っていた。

でも、それが面白いことに、そうとなると《あちら側》から色々と身に降ってくるのが人生。そんなこんなで憧れのクルマを手にするまでを書き連ねるために、自分自身の愛車遍歴を紹介してゆくことにした。

名づけて

【正解だらけのクルマ選び】。

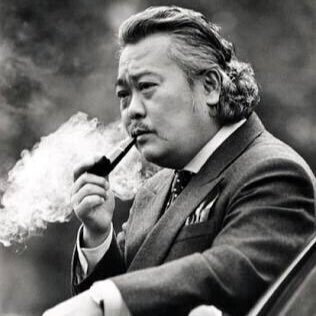

あの*徳大寺有恒氏のパロディだとは、クルマ好きな方ならばすぐに気がつくだろう。

そんなわけで、突然だけどはじまりはじまり。クルマ遍歴って言ったって数台しかありませんが、クルマとその暮らし、クルマを通して出会った物や人や考え方なども書いて行きたいと思います。

*コンパクトシティ…スプロールした都市を中心市街地にまとめ直し、公共交通機関と徒歩による移動を中心にした生活圏に再構成する考え。

*徳大寺有恒…自動車ジャーナリストリストとして歯に絹着せぬ洒脱な物言いが人気を博した第一人者。残念ながら2014年に74歳で没した。

その1【ブルーバードと最後日の入り】

僕の記憶に残っている最初のクルマは日産ブルーバードである。メーテルリンクの著作で有名なチルチル・ミチルと青い鳥の物語。欧米では青い鳥は幸せの象徴とされ、当時の日産の社長がそれにちなんで名付けて誕生したとされる。戦後復興をすぎ、アメリカに倣ったモータリゼーションが進展してゆく1959年に生まれた名車は、日産自動車を代表する花形として53年間の長きに渡って作られた。

父親が日産党、ブルーバード好きだったため、我が家のマイカーは(3代目)510型・(7代目)U11型・(10代目)U14型と、3台のそれが愛車として迎えられた。

昭和から平成に移ろう頃までは、自動車は買いに行くのではなく、『納車』という儀式があった。シートがビニールに包まれたピカピカの新車がサービスマンの運転によって自宅まで届けられ、主人にキーが手渡される。まだまだ一家に一台の贅沢品だった自家用車=マイカーに家族みんながウキウキワクワクして、待ちに待った瞬間だった。

そうしてやってきた愛車を運転できるのは父親だけで、昭和生まれにとっては、《クルマの運転とはステイタスを伴った『大人の男』への憧憬》として記憶に刻まれているはずだ。今では誰でもクルマに乗ることも運転することも当たり前となっているが、クルマ好きの多くの方々は、きっとそんな時代を懐かしみ、ウンウンと頷いているに違いない。

そのブルーバードにまつわる、我が家の年末の恒例行事の一つに『最後日の入(さいごひのいり)』というものがあった。元旦早朝の初日の出は、正月早々くらいはのんびり寝ていたいから、早起きしたくないから、との理由で一度も行ったことがない。

代わりに大晦日の昼過ぎに、家族みんなで愛車ブルーバードに乗り込んでドライブ。夕暮れを迎える前に西伊豆スカイラインを走り、達磨山方面へと向かった。

一年の締めくくりのこの日、山の上から駿河湾越しに静岡の平野へと沈みゆく太陽を眺めていると、その年にあった色々な出来事が反芻されて、今年も無事に終えられたこと、つまり生きられた事への感謝の気持ちが湧いてくる。

あまり一般的ではないこの行事がなんとなく僕は好きで、ルノートゥインゴ・スズキアルトバン・ランチアイプシロンといった歴代の愛車達に乗って、妻と共に我が家の恒例行事として『最後日の入』を続けた。さすがに大晦日はテンテコ舞いなので、蕎麦屋を開いてからはそうはいかない。だから、かれこれ何年も行っていない。

それでも子供時代のこの時のドライブ行事は、おそらく僕にとってクルマに関心を持ち、クルマ生活を営む上でのプント(起点)。移動や運搬のための道具というよりも、暮らしに豊かさをもたらす夢のある存在。あの時代、クルマはまさにブルーバード=幸せな青い鳥そのものだった。そしてそれは今の時代もあの物語の通りに、気がついていないだけで自分のすぐ近くにあるもの、なのだと思う。

その2【日産シルビア①青い影】

時代は次の車を待っていた」というキャッチコピーが『*青い影』の前奏と共に流れる。鋭く精悍な面構えの車が映し出されると、クリアなプラスティックのグリルから連なるヘッドランプはフェンダーまで廻り込み、イメージカラーのうす緑のパールとグレーのツートンが、低く流れるように美しいサイドビューを引き立てる。

その車、S13系シルビア。別名ART FORCE SILVIA。*ティザー広告と共にそんなTVのCMを覚えている40代以上の方も多いのではないかと思う。

当時、営業のトヨタ、技術の日産といって、日本の自動車販売シェアはその2社がほぼ横並びで首位を争っていた。クルマ好き・走り好きの男性達は日産派が多かったのだが、時代はバブル期へと移り、硬派なスポーツ車より軟弱でもオシャレなクルマを求め始めていた。のちにスペシャリティカーと呼ばれる車種で、スポーツカー風のルックスとデートにおける女性への気遣いに溢れたインテリアが魅力であった。その頃は若者が車の所有をできるようになり、女性(彼女ではない)を車で送り迎えする「*アッシー」君をはじめ、いかに女性達をエスコートするかが大事な時代だったからだ。

トヨタのソアラやホンダのプレリュードがスペシャリティカーとしてヒットを飛ばすなか、その後塵を浴びていた日産は1988年に満を持してS13シルビアを投入。先に説明したスタイルに加え、日産のクルマらしく*FRの実に良く走る硬派なもので、それが時代についていけなかった堅物走り屋男の心に響いたのだろう。彼らだってきっとモテたかったに違いないのだから。

そんな時代に、僕がクルマに目覚め始めたのは中学2年生の頃。父親はブルーバード好きの日産党だった影響もあり、スカイラインやフェアレディZに憧れていた。もちろん免許はまだ取れない。が、高校1年生の時にそのCMを見て心ときめいた僕は、とある作戦を思いつく。

*青い影…Procol Harum(プロコル・ハルム)1960年代から1970年代に活動したイギリスのロックバンドの曲:A Whiter Shade of Pale(1967)

*ティザー広告…じらすという意味で一部の情報をチラ見せして購買意欲を煽る広告手法

*アッシー…彼氏ではなく都合よく送迎に使われる男。メッシーといって食事を奢らされるだけの男もいた、変な時代。

*FR…フロントエンジンリア駆動の自動車。運動性能に優れスポーツカーや大型高級車に使用される。

その3【日産シルビア②親父へのプレゼン】

S13系シルビア、別名ART FORCE SILVIAのそのCMを見て心ときめた高校1年生の僕は、とある作戦を思いつく。U14ブルーバードをそろそろ買い替えをしようと話し始めた親父に対して積極的にプレゼンしたのだ。

自宅から最寄りの日産の販売店に行ってサービスマンの若い兄さんとも親しくなった。カタログをもらい自動車雑誌を買い込み、それらの情報をもとに親父をその気にさせ、あわよくば大学生になった暁には譲ってもらおう!と考えた。

歴代のブルーバードを堅実に乗り換える保守的な親父に、2シーターのナンパなスペシャリティカーをどう売り込むか。これはなかなか難題だった。4ドアセダンのブルーバードに対し、シルビアは2ドアクーペ。着座位置は低く頭上空間も狭い。さらに後部座席は人が座ると膝が前席に当たるくらいのスペースしかない。けれど我が家は5人家族。まだ小さい弟(三男)をセンターコンソールに座らせるとしても、高校生二人が座るには狭すぎる。

結局、5人家族で揃って旅行などに出かけるのは、部活などを考えても無いとの結論に達し、それよりもカッコ良いクルマに乗っているカッコ良い親父であって欲しいという息子達の願いだ、という口上が親父のハートを射抜いたようで、我が家にクリーム色のツートンカラーのS13シルビアがやってきた。…(2020年の今この令和の時代してクルマに興味がある中学生や高校生諸君、ツマラナイミニバンに乗る両親を説得する方法の一つとして使ってくれたまえ)。

この頃はディーラーのーサービスマンが車を運転して納車してくれた。家族みんなで新車を出迎えるという儀式。古き良き昭和なワクワクはもう今は昔。でもあの最高の気分はいつまでも忘れない。

高校2年生の時にそのシルビアで親父と伊豆一周のドライブに出かけた。音楽に興味のない自分でも、恋する季節になるとオフコースなどを聞きたくなるようで、弟(次男)の持っていたCDを借りてずっと流していた。失恋した身には優しい小田さんの声も、40代後半の親父には暗すぎただろう事は想像に難くない(その年齢で色恋に興じる人もいることはいるが)。

*FRらしいグリップでワインディングを軽快に走るシルビアは、そんな父と子をバケットシートに乗せて伊豆の海を行く。僕にとってのドライブの原点はここにある。今となっては、走ることそのものが楽しめるクルマは稀有だ。

結局このS13シルビア、同時に大学を卒業する事になった弟(次男)との奪い合いになるのだが、勤め先の関係で天竜市(現、浜松市)に住むことになった自分ではなく、地元企業に就職し親と同居することになった弟のモノになった。あわよくば…は、叶わぬ願いで終わったものの、息子達の目論見通りになったという意味で十分成功と言えるだろう。

*FR…フロントエンジンリアドライブ。走りを重視するクルマに採用される。

その4【番外編:カローラFX①落合ゼミ】

この話は自分が乗ったクルマの話ではない。でも、ちょっと印象に残っているので番外編として書いている。そして親しかった先輩への手紙でもある。では。

横浜での大学生時代。クルマに興味は大アリなわりにちっとも免許を取りに行かなかったのは、貧乏学生だったとか自転車好きだからという理由も確かだが、実のところ面倒くさかったからだ。何故なら助手席やリアシートで踏ん反り返っているのも悪くなく、免許とったら運転係になるな〜、などとなまくらな考えでいた不届き者なのだ。

その助手席の記憶で、ありありと残っているのが先輩の村瀬さんが駆るカローラFX。時代を彩った国産*ホットハッチの名車である。

大学一年生の頃から*落合先生のゼミに出たり研究室(落研)に入り浸っていたので、自分が卒業するまでの4年間、院生や研究生として残っていた3学年上の村瀬さんとはいつも遊んでいた(勉強ではない)。

落研の恒例火曜ゼミはゼミとは名ばかりの飲み会で、すべて先生の奢りだったので、飲み食いにありつけるとばかりに欠食児童の自分にとってはありがたかった(すいません)。でも、それが主ではなく研究生や卒業生そしてインターンで来ていた現職の先生方が集まったりして、人生の勉強になる話を沢山頂けた。また教育や指導方法、それに考え方や価値観にいたるまで時に激論を交わした。落合先生をはじめずいぶんと多くの方に真剣に付き合って頂いたのは感謝しかない。生意気だっただろうなぁ。

若かりし頃に同世代だけで遊ぶのも楽しいことだが、異年齢の方々との会話や時に吹っ掛けるほどの議論はかけがえのない財産になる。なので、もしこれを学生さんが読んでいたのならオススメします。

ゼミにはデラさんという、村瀬さんと同級生のバレーボール部の先輩もいた。この二人、面白いほどあまりに対照的で、片や自宅通いの横浜シティボーイ⁉︎でコンサバティブ、そしてエースにしてカリスマキャプテン。片や岐阜出身の田舎者(失礼)でゼミ室によく泊まっているロックンローラーなバレー部中途退部のゲーマー(失礼)、と何から何まで異なっていた。

カリスマ・デラさんに憧れていたのは間違いないのだが、そこは当時(1992〜1995)の体育会系。4年生は神にして1年生は奴隷という年功序列の不文律が沢山あった。村瀬さんはドロップアウトしているゆえかどこかそれとは無縁で、本当は軍隊チックな体育会系が好きでなかった自分にとっては、ホッと安心出来る優しい兄ちゃんみたいな存在だった。なので、先輩後輩を越えて仲良くしてもらってしょっちゅう連んでは遊んでいた。

その村瀬さんが乗っていた愛車がカローラFXだ。

*ホットハッチ…リアボンネットのない2ボックスの車をハッチバックといい、そのうち走り重視でスポーティーなものを指す。

*落合先生…当時の横浜国立大学教授で体育心理学・幼児教育が専門。僕にとって恩師と呼べる唯一の方。

その5【番外編:カローラFX②村瀬教授】

普段、だいたい火曜ゼミの最後は落合先生が酔っ払って愛車の初代レガシーの自慢が始まって、その頃出来たばかりの新湘南バイパスのコーナーを〇〇○km/hで曲がって…という話に終わる。佳境に入った頃には僕は洗い物を始め、先生が自室に戻り眠りに着くと、自宅通いのデラさんは帰宅する。残るのはいつも僕と村瀬さんの二人。で、マンガ読んだりWindows以前のパソコン教えてもらったり、ファミコンでストリートファイターとかの勝負をして、というのがお決まりだった。

飲み会(否、ゼミ)のない日もそうやって夜中まで遊んで、日をまたいだ頃になると

「山川、ラーメン食い行くぞ!」

と、有無を言わせずクルマに乗せられた。とはいっても奢って貰えるのだから文句の一つも言うわけがない。しかも僕は図々しいので帰りによく寝落ちしていたけれど、村瀬さんは優しいので怒らない。そうやってカローラFXの助手席で、けたたましいヘビーメタルの大音量に辟易しつつも(次第に慣れてしまうので不思議なものです)、FFの割によく走るホットハッチは第三京浜や横浜新道をかっ飛ばし、北へ南へとラーメン求めて走り回った。

トヨタ・カローラFX。先代は今でも有名な走り屋の名車86レビンやトレノと同じく、大衆乗用車カローラのスポーツモデルとして用意されていたが、2代目となりFF化された。それでも村瀬さんのそれは固めた足回りのせいか本当によく走りよく曲がるクルマだったと記憶している。*直4・1.6Lの*NAエンジンの吹け上がりもなかなかあなどれない。とはいえ、素直に86のようなクーペに乗ればいいものを、ホットハッチを硬派に仕立てるあたりが彼らしい。その頃「ランチアデルタにいつか乗りたい」って言ってたから、ラリーのベース車になったあの伝説のハッチバックをイメージしていたのかもしれない。

そんな村瀬さん、数年前に勤務している国立和歌山大学の教授になった。デラさんが地元横浜の高校教師になったのは頷ける。一方で、村瀬さんが大学教授になったのは頷くどころか拍手喝采で、自分のことのように嬉しい。学生時代だけ見れば順風満帆にストレートな道を歩んだわけではない彼の方が、その分の挫折や苦労を優しさに代えて学生の気持ちに寄り添いつつも、冷静に客観的視線のもとに指導にあたれるはずだからだ。

それにこれからの時代を作ってゆくのは、体制に対して従順な人よりも、一度ドロップアウトしたり道草を食った経験を糧に新たな価値を創ってゆける人間だろう。だから、彼に教わる学生たちは幸せだと思う。ぜひ理論やノウハウだけでなく《こころ》や《たましい》を学んで欲しい。(と、生意気なことを後輩である僕が語ったとしても村瀬さんは怒らない。きっと苦笑いしてるだろうけど)

そのためにも、ぜひ村瀬教授には『ランチアデルタインテグラーレ』に乗っていただいて、教え子達乗せて東名阪や名港トリトンや新東名を○○○km/hでかっとんで、また蕎麦食べに来て欲しいなって思います。もちろん、けたたましくヘビーメタルを流しながら。

*直4…直列4気筒というエンジン形式

*NA…ノーマルアスピレーション。過給機などを使わない自然吸気のエンジン

その6【ホンダ トゥデイ】

ホンダトゥデイJA4型。この車に興味があって乗っていたわけではない。母親に借りておいてなんだが、仕方なしにしばらくの間乗っていた。

全く想定外にもストレートで教員採用試験に受かってしまい、大学を卒業して静岡県教職公務員として天竜市(現浜松市)にある高校に配属された。実家のある韮山から170km以上離れた地で、母親の在所の磐田や浪人生時代に通っていた浜松にもほど近い。なので全く見知らぬ土地ではないものの、なにせ静岡県というのは東西に長く言葉や文化も全く異なるのでそれはそれで面白い。しかし、天竜杉で有名なこの地区は山奥ゆえに公共交通機関に乏しく、また部活動の顧問をやらなければならない都合上どうしても車は必要な(と思い込んでいた)ためだ。

JA4型は2代目だが、どちらかというと初代トゥデイの方が知られているのではないか。名車《ホンダシティ》を彷彿させる丸目2燈がバンパーまで食い込んだカワイイ車で、岡村孝子さんの歌うカバー曲「はぐれそうな天使」をテーマソングに時を煌めく今井美樹さんが印象的なCM。そのクルマ自体には興味がなかったが、彼女には憧れた。歌も演技もルックスも好きだった。あとを継いだのは牧瀬里穂さんでこちらもチャーミングだったが、…おっと全くクルマの話になっていない。

もとい、一浪して入学したので、大学を卒業したのが次男坊と同期になってしまい、件のS12シルビアが弟のものになり、自分は新車を購入することになった。しかし大学出たてにそれだけ用立てる現金はなく、また新入社員にそんなに簡単に購入資金を貸してくれるわけもない。さらに借入の手続きに時間がかかった上に、例の凝り性が顔を出して、乗りたい車の候補がその辺で簡単に売っていない。「とりあえず」という買い物ができないため、それでそれまではトゥデイを母親から奪う格好になってしまった。「なんだかどこかで聞いた話だな」と思いながら読んでいる親御さん達世代も、今の自分と同世代だろう。時代は繰り返しますなぁ。

もとい。いやぁ、脱線ばかりで一向にクルマの話にならないが、それもそのはず。このトゥデイ、中身については特筆すべきところはない(相当メカニカルにマニアックにならない限り)。なぜなら、世は女性の社会進出が進みクルマは一家に一台の時代から一人一台の時代へと移りゆく最中で、このクルマは主婦層向けに開発されたもの。ただ壊れず走れば良いのである。それでもスタイルについてはなかなか斬新で、大きめのヘッドライトは今にも通じるものがあるし、タイヤを4隅に追いやったロングホイールベースも新しかったし、Jラインと言われたリアクオーターピラーなどは古き良き日のアメ車などを未来的に取り入れたようでカッコ良かった。が、残念ながらそう思っていたのは自分だけのようで、マイナーチェンジにて2ドアモデルも4ドアと同様のフツ〜なカタチに変更されている。

そんなわけでトゥデイによって利便性を手に入れありがたかった限り。なのでクルマというものは実に便利な物だと思っていたが、のちに一つ考えたことがある。実はクルマがないと不便なわけではなく、クルマがないと不便な街にしたのではないかということだ。近所の商店は無くなり遠くショッピングセンターまで行かねばならず、公共交通機関は減りあるいは廃線となり、歩かないから運動不足によって田舎の人ほど肥満が多いという事実。

そうやってクルマを主婦層そして全世代、全国民に広げたことで本当に豊かさを手に入れたのか、正直言って疑問だ。もちろんその自動車産業によって手に入れた豊かさもあるので否定ばかりは出来ない。…と辛辣ではあるが、クルマが好きなゆえの言葉だと思って頂きたい。

クルマ離れが言われて久しいが、インターネットや宅配便などのサービスの充足は、ますます生活を変化させて行くだろう。あの今井美樹さんの笑顔が古き良きクルマ時代の象徴となる日は、もうそんなに遠くない気がしている。

その7【ルノートゥインゴ①僻地への就職】

社会人となり、少々辺鄙な静岡県天竜市(現浜松市)という天竜杉で有名な田舎町にある高校に赴任した僕は、クルマは絶対に必要だという固定観念に縛られるまま、母親から借りた『ホンダトゥデイ』にしばらく乗っていた。

これも何かの縁なのか、そのホンダの創始者、かの世界の偉人『本田宗一郎』氏の生家や墓地があるのがこの天竜市二俣の地である。僕の本名は山川宗一郎なので、命名こそ曾祖父さんから貰ったので偉人とは無縁だが、漢字を説明するにあたってその名は便利でもあり、そして何もなしていない身としては少々名前負けしているようで気恥ずかしかったのを覚えている。

しかし、当時の僕はホンダ車はおろか国産車にはとんと興味を持っておらず、口から出るのはカタカナ横文字のクルマばかりだった。アルファロメオ、フィアット、ランチア、シトローエン、プジョー、ルノー、ローバー…etc。基本ラテンのクルマが好きで、ベンツやBMW、VWと言ったドイツ車にはまったく関心を示さなかった。

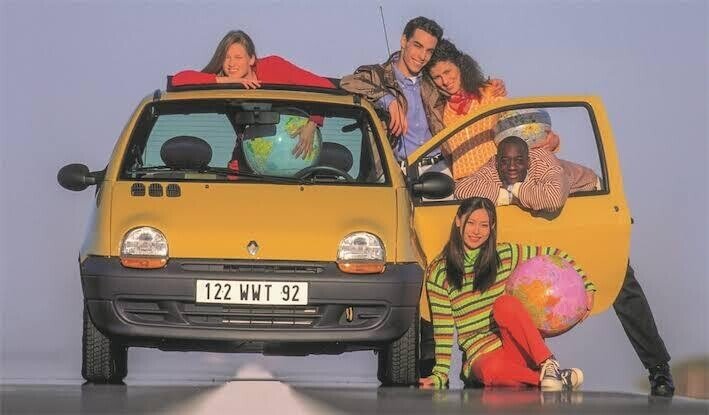

社会人となった1996年頃は、日本車がバブル崩壊の煽りを受けてションボリしているのとは裏腹に、外車、特にヨーロッパのメーカーが絶好調で、あれから25年経つ今(2020年)となっては名車だらけの悩ましい時期だった。その中で候補に上がったのがアルファロメオ・916スパイダー。同・145。ランチア・Y(イプシロン)。フィアット・ムルティプラ。プジョー・106。そして、ルノー ・トゥインゴだった。

どのクルマもそれぞれに魅力的だが、決め手になったのは走り以上にスペースユーティリティ、つまり機能性。単身で赴任する初任給の若造には2台持ちなぞ夢のまた夢。これまた大好きな自転車を積めることは絶対条件で、走りと実用が1台で完結するクルマ、そしてあの【ハマのカローラFX】と同様のホットハッチを求め、ルノー・トゥインゴに決まった。

当時浜松にただ一つのルノー車の販売店に出向き、カボチャのようなサフランイエローのトゥインゴを発注。ところが中々実車が来ない。そうこうしているうちにそのディーラー、なんと倒産してしまったのだ。ひと月ほどで来る予定がちっとも来ずに季節は6月もうすぐ夏。困った。

そんなところへ一報が入った。

その8 【ルノートゥインゴ②石垣竜さん】

「山川さんですか、ルノー静岡の石垣と申します」

ちっとも注文したトゥインゴが来ずに困っているところに入った一報。それは静岡にあるルノーのディーラーからだった。

倒産してしまった浜松のルノー代理店の後を引き継ぐ格好で、僕の発注したトゥインゴも請け負ってくれるとのことだった。しかし、ひとつだけ問題があった。

「山川さんが注文したサフランイエローなんですが…国内在庫がなくて輸入待ちになるんですけど…当のフランス本国の工場がバカンスに入ってしまった関係で、入荷するのが早くて9月の末、あと3ヶ月待って貰わないと入ってこないんです。」

あらら、さすがフランス、きっとツールドフランスでも見てニースやカンヌの海岸で…、っておいおい3ヶ月は長いなぁ〜、さすがに待てないっすよ。

「そこで、一つ提案なんですけど、特別仕様の軽量ホイールと限定のブラックメタリックカラーのクルマが在庫であるんですが、これをアップチャージなしの同額でいかがでしょう」

実物を見てすっかり気に入ってしまい、しかもそれならばすぐに納車可能だというのでお願いすることにした。早速、石垣さんとメカニックの姉さんがブラックのトゥインゴを積んで天竜にやって来た。かの【ブルーバード】や【シルビア】でウキウキしていた子供時代の納車の儀式の再来に、興奮は治らない。新車は絶対に納車の儀式があるに限る。これでこの夏マイカーに乗れる。

石垣竜さんは後に《トラベルオート》というご自身のカーショップをオープンさせた少し年上の兄さんで、とっても気さくで軽〜い感じのユニークな方。色々話すと楽しいので、その後も時折販売店に立ち寄っては遊んで過ごさせて頂いた。【オガハウス】の記事でも書いたが買い物はモノを買うのではなくて、そのモノを買うという行為一連の諸々を楽しむもの。ここでもいい出会いがあって、結果としてとてもハッピーなクルマライフを始めることが出来たのは、竜さんのおかげだ。

こうして、晴れて《ホンダトゥデイ》を卒業して、《ルノートゥインゴ》というマイカーで僕の自動車人生は始まって行くわけです。そんなトゥインゴとの暮らしのいくつかを次回から。

その9【ルノートゥインゴ③校長住宅】

「近隣に自宅がある自分の代わりに、校長住宅に住んで欲しい」

着任してすぐに受けた面接で校長先生から言われたのはそれだった。当時、静岡県立高校には教職員住宅とは別に、公共交通機関の不便な地区には僻地手当の一つとして校長先生が家族で住める住宅が用意されていた。赴任先が全県一区なうえ、県立高校の校長ともなれば地域の盟主でもある、というかつて名残のためだ。

それはそれで有り難い話、と快諾して、天竜杉をふんだんに使って普請された5LDK150坪の平家に、家賃5万円程で一人住んでいた。が、贅沢な反面、学校とは目と鼻の先、正門まで徒歩15秒。これは嫌だ。生徒にバレると面倒だということで、早起きして少し遠回りのトゥインゴドライブを楽しんでから出勤していた。おかげで住んでいた2年間バレてない。蛇足だが、【オガハウス】で書いた通り、もちろん、しっかりと仕立てたスーツにネクタイ・革靴で格好をつけて通勤。ジャージで出勤する典型的な体育教師にはなりたくなかったからね。

サッカー部の顧問になった僕は、静岡全県の高校へトゥインゴを飛ばした。静岡県は長く広く、東名高速だけでも東西170kmある。住んでいる天竜市から最寄りのインターまで50km。仕事以外でも夜中に信州や愛知県まで脚を延ばし、一晩で300kmのドライブなんてこともザラ。まだ大学生だった彼女(後の妻)とは遠距離恋愛だったので、高速を飛ばして東京は用賀で降りて環八の大渋滞を抜け、埼玉県の浦和まで会いに行く、なんていう往復700kmもサラっとこなした。うん、若かった。

走り回ることが本当に楽しかったのは、単純にMTのクルマの運転が好きだったからだが、それを支えてくれたのがトゥインゴのシート。シトローエン2CVに端を発するフランス車のシートの良さは、乗った経験のある方ならご存知の通りかと思うが実に秀逸。ドイツ車やスポーツカーのカチッとしたそれとは異なり、身体をふわりと包み込むなんとも言えない至極のモノ。イスではなくソファといっても良いかもしれない。峠をハードに攻めるような走りには当然向いてないが、沈み込むでもなく全く疲れさせないあたりは絶妙なバランス。

しかも、表面生地がオシャレ。自分のはファブリックだったが、ポップな幾何学模様は内装の印象にピッタリだった。というのもこのトゥインゴの内装、頑張って皮革製品風を装うような飾り気はなく、「プラスティックで何が悪いか」という風に開き直っている。その辺りが逆にモダーンを感じさせて*モノスペースという当時の最先端を表現するには、大衆的インテリアとして最適解だった。

外観は「初代ホンダトゥデイ」のパクリと揶揄されたものの、瞼みたいにめくれ上がったヘッドライトがアイコンとなり、*モノボックスのぽってりとしたボディにピッタリ。ミニチュアブルドックのようなブチャカワに惚れて選ぶ女性がいても不思議でない。25年が経つのでチョイ旧車ってところだが、もし気に入ったのなら中古車で若いOLさんが今乗ってもオシャレだと思う。

僕のモデルは一応スポーツパッケージになっていたので、軽い車重と相まってキビキビとよく走ってくれた。あの《イチロー》が日産マーチを外観はそのままに中身はGT-R並みに改造して楽しんでいたというが、『羊の皮を被った狼』ではなく『ネズミの着ぐるみを纏ったチーター』はさぞかし面白かろう。と、僕のトゥインゴもチューンナップして…なぞ考えたことあったがやめておいた。なんとか2台持ちしてアルファロメオスパイダーを購入するつもりだったからだ。

ただ、一つ難点だったのがパワステが付いていないいわゆる『重(オモ)ステ』なこと。なのでバックの車庫入れだけは難儀だったが、車の構造や仕組みを知りハンドリングの基本を覚えるのにはそれも一興だと思う。

そんなこんなインプレ的に勧めるくらい、すっかり気に入った愛車ルノー・トゥインゴとのカーライフを次回もう一つ。

*モノスペース…折り畳み可能な後部座席で荷室が仕切られていない、客室空間が一体となったもの。今の車ではスタンダードになったが、このあたりから始まっている。日本では名車トヨタ初代スパシオあたりだろうか。

*モノボックス…ボンネットやキャビン、トランクが一体でひと塊りになったデザイン。それまでの3ボックスセダンに代わり、これもこの時代から主流となった。

その10【ルノートゥインゴ④祖母との思い出】

人によっては単なる荷物を運ぶ道具だったり、通勤の手段だったりするクルマも、僕にとっては旅するお供だったり、彼女と過ごす空間だったり、愛おしいペットのような存在だったりした。

機能重視で選んだこのルノー・トゥインゴにも沢山の思い出があって、その一つに祖母とのドライブがある。20代半ばだった当時、いくつになっても孫の特権で昼飯やガソリン代を奢ってもらえるということもあり、天竜からほど近い磐田に住む母親の在所に寄って、たびたび祖母さんをドライブに連れて行ってあげた。祖母もドライブが好きだった。1915年(大正4年)生まれの祖母との会話は楽しく、戦前戦後の自分が生まれる前のまるで歴史の教科書のような時代の話を、まさに生き字引として、リアルに生き抜いて来た物語として聴くのがとても好きだった。

蛇足になるが、少し前にAmazonのコマーシャルに、孫が祖母にヘルメットを買ってあげてバイクで2ケツしてツーリングに連れて行く、というものがあった。まさに、あの気持ちそのままにドライブに出かけていたので、最初に見たときは思わず目頭が熱くなった。というのも、祖母が亡くなってもう随分と経つ。

ある日のドライブで、いつものように祖母さんを連れて出かけた。その日は西へ向かってひた走る。浜名湖大橋で今切れ口を越え、愛知県の渥美半島へ。三重県が見たいのと、有名な大アサリの焼いたのが食べたくなったからだ。とはいえ、海岸線ドライブに多少のワインディングを期待していた自分には、遠州灘の砂浜沿いに延々と続く長い直線は少々飽き気味なルートだった。そんな道を行くトウィンゴの助手席に、静かに座っている祖母。米問屋の裕福な家に生まれ育って、女学校まで出ている大正時代の大和撫子は決して口数は多くない。そんな祖母が伊良子岬に着く頃にふと懐かしそうに昔話を始めた。

「ここは金次郎(祖父)と初めてドライブに来たところだに。はぁ、何年前になるかいや」

遠州弁にのせて、トゥインゴの大きなフロントスクリーン越しの海を、懐かしそうに眺める祖母。僕も視線を合わせた。祖父は随分と若いうちに亡くなっているので、この時すでにひとり身になってから30年近くたっていたはずだ。明治生まれの祖父と大正生まれの祖母とのドライブデートがどんな風だったのか。興味もあったが聞くのはやめておいた。残念ながらシーズンではなかったようで焼き大アサリにはありつけなかった。けれど、思いもよらぬ話が聞けたのでヨシとして踵を返す。

帰り道。件のシートと、ほとんどクラッチを踏まずに済む道のおかげで小型の割に*ロングホイールベースのトゥインゴは快適に進む。*OHV4気筒をパタパタと子気味良く回しながら豊橋、白須賀、新井の関所、そしてまた今切り口へ戻った。そうして少しづつ夕暮れる頃、PCコンクリート製の巨大な浜名湖大橋のアーチのてっぺんから、浜松の*アクトタワーに灯りが灯されるのが見えた…。

そんなこんなですっかりと楽しんだ思い出深いルノー・トゥインゴ。走ること3年と8ヶ月で140000km!。石垣竜さんに「山川さん、タクシー並みですよ」と言われたが、僕の距離感覚はおそらくヨーロッパ人並みだ。

しかし、そんな愛車との別れも当然やってくる。そして、それはあまりに突然で、あっけないものだった。

*ロングホイールベース…前後のタイヤの間。長いと居住空間に余裕ができる

*OHV4気筒…エンジンの形式

*アクトタワー…浜松のランドマークとなる高層ビル

その11【ルノートゥインゴ⑤転勤と新婚】

4年間の天竜への赴任が終わり転勤となった。

次の勤務地は伊豆有数の観光地である伊豆高原にある高校で、静岡県の西の果てから東の果てへの移動となった。ちょうどそのタイミングで結婚生活が始まったこともあり、妻の仕事や電車での通勤も踏まえ、三島駅に程近い賃貸住宅に居を構えた。

それ故に通勤が往復150km、時間にすると3時間近い道程となってしまった。どれだけ運転好きな自分でも乗り心地の良いトゥインゴであっても、毎日の峠道でのその距離はさすがにツライ。なぜなら観光で伊豆東海岸へ行ったことがある方には通じると思うが、一本道で道幅が狭く、また観光道路でもあるためとにかく渋滞が酷いのだ。少しでもそれを避けるため毎日6時には家を出ていた。どの道を通っても峠越えをしなければいけないならと、少しでも渋滞の少ないルートを選んだ。

…先に少し説明をしておこう。一般企業と同様に学校内にも組織があり、各科目の授業を生徒に教えるのみならず、学校を運営して行くための校務分掌という仕事をこなさなければならない。通常ならば新卒から5年目の若造にそんな仕事が回ってくることはないのだが、小規模な高校で教員の数も少ないゆえ、また新規採用の先生方が異常に多いという事情で中堅扱いをされ、保健課長という仕事をまかされた。(余談になるが【没樅跡】の記事の松下校長先生に提案し、諸処の問題解決のために校内全域を禁煙にした。喫煙家の年配の先生方からの猛反発もあったが決行。生徒のためにもなるし、当時(2000年)としては最先端だという自負はある)

3月末からの引越し、転勤、新婚生活の始まりに加え、新入生の担任となぜか保健課長になってしまうという激務に追われ、本当に疲れ果てる日々だった。睡眠不足も合わさり、疲労がピークに達した勤務から三週間近く経ったその日。いつものように6時過ぎに自宅を出て、修善寺から中伊豆冷川へ向かい、すれ違いの困難なワインディングルートを上る。そして鹿路庭(ろくろば)峠を越え、大室山の真横を下っていた。降りしきる春の雨に加えて元々霧の異常発生する箇所。ワイパーをハイにしても視界は少ない。

前が見え辛いなと思った、その一瞬だった。

その12【ルノートゥインゴ⑥突然の別れ】

ガシャン…

ほんの瞬間的に視界がなくなったその先に、凄まじい衝撃と怒号が身体を揺さぶる。

「しまった、やっちまった」

一瞬の出来事にそう思いながら、クルマと僕は水平方向に2回転スピンした。勢いそのままに、バンパーはボンネットごとガードレールにグサリと突き刺さる。くの字にひしゃげたガードレールレールに支えられて、辛うじて崖下への転落は免れて止まった。

「死んでない、助かった…」

ハンドルから手を離し、動かした手指に視線を落とす。間違いなく自分が生きていることを確認して、首を振ると右手方向には深い霧の中に大型トラックのハザードランプが見え、ガードレールすれすれで停車している。今一度、身体を揺さぶるがどこにも痛みはない。誤作動だろうか。エアバッグは開かなかった。しかし、奇跡的に無傷だったようだ。ドアを開けて外へ出ようと左足を投げ出すと、少しだけ膝に痛みがある。ダッシュボードにぶつけたのかスーツの膝小僧が擦れてテカっていた。

ガードレールに垂直に刺さったトゥインゴのリアから回りこんでトラックへ近づき、助手席側の高い窓をノックした。ウインドーが降りた向こうの運的席で中年のドライバーが震えながら目を合わせずにいる。

「大丈夫です、生きてます」

やがてこちらを向いた。まるで幽霊を見るかのような怯えた目だった。

「すいません、でも、生きてます、大丈夫です、怪我もありません。本当にすいません」

ドライバーが僕が死んだと思ったのも当然で、トラックの右バンパーは潰れていた。あの最初の衝撃は正面衝突だったのだ。どうやらセンターラインをオーバーした自分が自爆するようにトラックに突っ込み、避けきれずにぶつかったようだ。証拠にトゥインゴの右前半分は無くなるくらいに潰れていた。もし左ハンドルでなければ自分は死んでいただろう。トラックのドライバーはそう思って僕を幽霊ではないかと疑ったのだった。

少し経って警察の検証が始まった。霧が深く雨で視界が悪かったと答えたが、おそらくほんの一瞬の居眠りだろうと思う。事故と検査通院のために休む連絡を学校へ取り終わると、警察官が最寄り駅まで送ってくれた。妻に連絡を入れ、とりあえず無事で大丈夫だと伝えた。危うく新婚二週間で未亡人にするところだった。早々に帰宅すると妻はまだ寝ていた。大丈夫って言ってたからと、こうだから救われる。大ごとだったことを打ち明けるとそこで初めて目を覚まし、急に心配しだした。

その後、検査も異常なく怪我ひとつなく、けれど『訓戒』という不名誉な懲罰を静岡県から頂いて、松下校長にも迷惑をかけてしまった。レッカー車で運ばれた先の自動車整備工場へ出向き、トゥインゴに対面。無残にも半分が潰れて捨て置かれている。どうやっても廃車だという。帰宅して妻にそのことを伝えた時、僕は涙が止まらなくなった。14000km分の沢山の思い出が蘇った。ますます涙が溢れた。『無事だっただけで良い』と、まるで母親に慰めてもらっている子供。

こうして、ルノートゥインゴという僕の初めての愛車は、突然の別れを迎えることとなった。

その13【アルト商用バン】

沢山の思い出の詰まったルノートゥインゴを事故での廃車で無くした以降、しばらくは電車通勤にする事にして、三島から伊豆高原までの観光路線を毎日通った。朝日に煌めく相模湾は美しく、その時だけは潤いを感じるのだが、同じ列車には生徒も乗っている。ちょうど荒れる成人式が全国的に話題になった時代で、車内の床にそのままベッタリと座ることが流行っていた。

2000年を迎えて少し経った頃。妻が「ひむ香」というリフレクソロジーやカラーセラピーを中心とした自然療法の店を始めることになり、店舗兼住宅にできる物件を見つけ引越しした。同じ三島にあっても周りは田んぼだらけの駅から離れた不便な所。また、来客も少ないので知人宅であれば出張などもした。そのためにクルマが必要となり、免許取り立てのヘタッピさんがどう扱っても良いように中古の軽自動車で十分となった。

そこで購入したのがアルトの商用バンV12型である。実際の車は紺色で、新古車の出物を見繕った。案の定あちこち擦ったり凹んだりしたのはご愛嬌。初心者の特に女性にはよくあることだから、気にすることはなかろう。でも、このクルマがある事によって得た自由は、遠方より嫁いで初めて住む土地での生活を便利にしてくれた事は確か。

商用バンゆえにMTモデルのみだったから、それもよく一緒に練習して、上手いものだ、充分にマニュアル操作を使いこなしていたと思う。ただ、走らせて楽しいか⁉︎というと残念ながら首を縦に振ることはできない。格安な値段と、これはこれで実用的な道具としての割り切り、用を足すことが出来たという意味でヨシとする。

その14【番外編:スバルサンバークラシック】

時は2001年。29歳なった僕は、5年間務めた静岡県教職員を辞め脱サラし、5月から板前修業に入った。沼津の白銀町にあった京懐石「八千代」。まったくの素人、しかも普通からすると10年遅い弟子入りをよく受け入れてくれたなぁと、今となっては感謝しかない。

入ってすぐに、親方は営業車を貸してくれた。妻が使用するためにアルトの商用バンは家に置いておきたかった。それゆえに通勤用の車がなく自転車で通うつもりだと、新入りの僕がその旨を伝えると、スバルサンバーを使って良いことになった。ちょうど僕の自宅と店との間に仕入先があったので、食材の選び方を覚えたら仕入れを任せるつもりだったようだ。

親方の車はボルボの850エステート。サンバーも同様に、仕事柄荷物が沢山詰めることが重要で、時には水槽を積み込んでタイやフグやハモを活かしのまま積み込んだりもした。サンバーはパートタイムの4WDで、660ccにしてはなかなかパワフルな走りで面白い車だった。富士重工(現スバル)という、レガシーやインプレッサといった名車を作っている企業が作っただけあって、そんじょそこいらの軽バンとは趣きが異なっており、シンメトリーなサイドビューなどは今見ても新鮮である。

親方が使う用事があるときは、店に置いて妻にアルトで迎えに来てもらったり、【MTBリッチーP-21】で通ったりもした。が、休日も使って良いという事で、実質的に支給されていたようなものだった。当時の板前修業の給料だから手取りにすると、普通のサラリーマンが聞いたらビックリするような金額。でも、現物支給のような形で福利厚生されていたことは、小さな個人事業主にとってどれだけ大変なことなのかは、自分自身が店を持つようになるまでは、なかなか理解しがたい事であった。ありがたいことです。

サンバーには結局修行中の約3年間お世話になった。それゆえに感謝の思いと共に、深緑にメッキのグリルのついたあのクルマが、懐かしく愛おしく思い出されるのだ。

その15【番外編:ダイハツコペン①】

「学校の先生辞めて、板前になったっていう馬鹿野郎は*おみゃーか」

店内に響き渡る伊豆弁丸出しの大声で、ニヤリとした笑みを浮かべながら、初対面の開口一番そう言ったのが白岩のオヤジさんだ。料理屋に修行に入るにためには人伝てが何よりで、求人情報ではなかなか上手くいかないもの。僕が八千代に入れたのも知人の紹介のおかげで、その知人というのが白岩さんの息子さんの和幸さんだった。

どちらかというと懐石「八千代」の常連客だったのは息子さんより父である白岩さんの方で、それは親方の後援者のような意味合いもあったからであり、僕もずいぶんと世話になった。スケールのデカさと興しろさという意味で、この方の右に出る人はいないので、いずれ色々書きたいと思っている。そのうちの一つとして、クルマにまつわる話を書くとしよう。

「おかあ(妻)の言うことは聞け、それが一番正しい」

と、しょっちゅう言っていたのは若い頃に奥様を亡くされたからかも知れない。休みの少ない板前修業の身を案じてくれたのか「たまには何処かしら連れて行ってあげなきゃ駄目だぞ」というようなことをよく言われた。

オヤジさんは大のクルマ好きで、僕が八千代に勤めていた間にもコロコロと代わっていた。地元はもちろんのこと、広く名の知れた土木建設業会社の社長だから一番似合っていたのはベンツのS560で、その愛車の他にもセカンドカーとしてあらゆる車種に乗っては楽しんでいた。ジャンルや価格に捉われない選択をする辺りがオヤジさんらしく、ある時はジムニーで、またある時はフェラーリで寝ぼけ眼で昼食を食べにやってきた。

いつだったかフェラーリ360モデナで八千代に乗り付けてキーをよこし、

「おい、おみゃーの好きなだけ乗ってこい」

なんて言われたけれど、さすがのフェラーリには恐れ慄いた20代の僕は、おいそれとは乗れず、エンジンふかして駐車場から動かすのが精一杯だった。

そんなオヤジさんがずいぶんと長いことハマっていたのがダイハツのコペン。身長が180cm以上ある強面の還暦過ぎたオッサンが乗るには少々可愛すぎるそのクルマを、

「こいつがなぁっ、おもしれーだ。小さいのになっ、よく走ってなっ」

って無邪気に話しながら、

「今度の休みの日におかあと一緒にコイツで好きな所へ出かけてこい、キーを貸してやるから」

と、言われるがままにそのクルマ、《ダイハツコペン》を借りることにした。

*おみゃー…伊豆弁で『お前』をこう発音する

追伸:お世話になった白岩和幸さんが若くしてお亡くなりになった、と人伝てに聞きました。随分とご無沙汰した上に、しばらく知らずにいて申し訳ない限りです。また一人、力を貸してくれた人が早くに逝ってしまった…ご冥福をお祈り致します。

その16【番外編:ダイハツコペン②】

アルト商用バンに乗って白岩のオヤジさんのご自宅に伺うと、ベンツS560の巨大な躯体の横にチョコンと小さなコッペパンが止めてあった。

初代 L880K型コペンは、アクティブトップと呼ばれる電動開閉式のルーフ(屋根)を備えるオープンカーで、わずか800kgの車重で64馬力の直列4気筒DOHCターボエンジンを搭載し、キビキビと走り回るコンパクトFRスポーツカーだ。

妻がニコニコと初対面の挨拶を済ませると、孫娘を見るような嬉しそうな笑顔で

「コペンに乗ってな、今日一日好きな所へ行ってくるといい」

と話すオヤジさん。キーを預かって、まだルーフの閉まったままのコペンに二人で乗り込んだ。エンジンを掛け、そろりと走り出す。沼津の市街地を抜けるまでは屋根は閉めておこう。一通りの操作はオヤジさんから説明を受けていたので、ダッシュボードをいじりながら先ずは大瀬崎へと向かう。

三津の海沿いを走りながらルーフを開ける。このクルマ時速30km以下であれば走りながら屋根の開閉ができるのだ。淡島を横目に見ながら上がる僕らの歓声。初めての体験、憧れていたオープンエアーってなんて気持ちが良いのだろう。僕は初任給で買おうとしていたアルファロメオ916スパイダー を思い浮かべながらアクセルを吹かした。

目的地は南伊豆のカフェ《しいのきやま》。戸田・土肥・松崎と伊豆西海岸をひた走る、駿河湾とその海の向こうに浮かぶ富士山が見渡せる絶好のドライブルート。帰りは山岳エリアを選び西伊豆スカイラインを抜け、修善寺経由で沼津へ。行きには気恥ずかしくって閉めていた屋根も、帰り道の市街地はオープンにしたままオヤジさんの自宅へと戻った。

夕暮れが近い頃の白岩家の日本庭園に鼻先からコペンを突っ込んで、オヤジさんにお土産を渡しながらお礼を言うと、

「おお、帰ってきたか、夕飯に行くからな、一緒に歩け」

そう言われるままにアルトに乗り換えて、ベンツの後ろについていった先は沼津港湾にある高級寿司店。オヤジさんは酒を飲まない、が

「飲みたいなら飲んでいいぞ」

というお言葉に甘えて、日本酒をちびり。今日行ってきた場所やコペンの感想など、親父さんは嬉しそうに聞いてくれた。カフェ《しいのきやま》は早速翌週行ったようで、「新しい店は若いヤツに聞くに限るな〜」と喜んで言っていた。実はその横ヒソヒソ声で「財布足りるかな、今日いくら持ってきたっけ」などと話すのは、僕ら夫婦は正直言ってビビっていたから。板長さんの目の前に座って、値段のない寿司屋なんてほとんど行ったことのない初体験にソワソワしていた。

結局その食事もオヤジさんが奢ってくれた。板長とは隠語でやり取りしていたが、自分も板前修行の身。分かってしまったその金額は勿論ビックリ価格だった。有難いとしか言いようがない。いつの日にかこの礼は果たそう。オヤジさんには直接返せなくとも、まだうら若き誰かに。

妻の運転するアルトで家路についた道すがら、今日一日を反芻しつつ、暮らしに必要なもの、そして豊かさについて二人で話した。そして、それは次のクルマ選びへと繋がってゆくこととなる。

その17【ランチアY①人生には潤いが必要だ】

2000年〜2002年の2年間、妻の日常の脚としてその13【アルト商用バン】、そして通勤車として《懐石八千代》から借り受けたその14【スバルサンバー】の2台が我が家の暮らしを支える道具だった。

しかし、白岩のオヤジさんが貸して下さったその15【ダイハツコペン】に乗った1日のドライブが、僕等に新しい日常への欲求を運んできた。あの日、妻の運転するアルトで家路についた道すがら、その日一日を反芻しつつ、暮らしに必要なもの、そして豊かさについて二人で話した。忙しい料理修行のわずかな休日に、夫婦二人で過ごす時間がただ些末な日常ではつまらない。たしかに修行の身の安月給と、来客もまばらな妻の店《ひむ香》の売上ではけっして贅沢をできる身分ではなかった。あの頃は本当に貧乏暮らしだった。だからといって心まで貧しくなってどうするのだ。夢を追い、理想を求め、日々満足して笑顔になれる暮らしこそあるべき姿。

例えば、晩ご飯は惣菜が入った発泡スチロール皿でも済ませられるし、晩酌のビールに100均のグラスを使ったって、さしてその味は変わらない。しかし、陶芸家《武田武人》の一枚の平皿が、萩ガラスの貫入ビアグラスが、夕飯をただ腹を満たすための『飯』から、その時間そのものを楽しむ『食事』に変えてくれることを知っている。毎日をそんな風に《丁寧な暮らし》にするのは疲れてしまうけど、大切なこと。同様に捉えて、僕らの生活にとって、クルマは単なる移動するための手段、つまり道具ではない。旅やドライブはもちろん、日常の買い物での市街地走行でさえ、走る・移動するという*ホモモーベンスとしての根源的な喜びを満たす目的である。つまり、それは遊びのための玩具(おもちゃ)だ。豊かさとはそれを指し、僕らは何よりもそういった心の潤いを求めたということだ。そして、

『人生には潤いが必要だ』

妻のその一言で決まった。「クルマを替えよう」。

決まれば早い。教員時代から開業資金のためにと貯金していたなけなしが予算の上限。中古車も含めて僕が候補を上げた。アルファロメオ916スパイダー・フィアットバルケッタといったオープンカー。実用性も兼ねたアルファロメオ145・フィアットムルティプラ・ルノーアヴァンタイム。そして妻の日常使いを考えた小型車フィアットプント・ランチアΥ(イプシロン)。

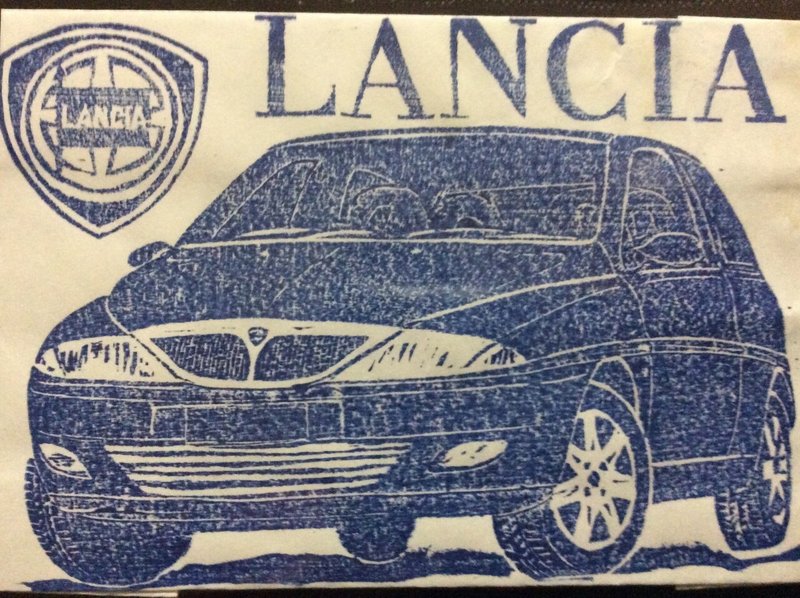

手持ちの自動車雑誌を広げ解説した時、その中からなんの迷いもてらいもなく妻が「絶対これ」と選んだのはランチアΥ。

決まれば早い。が、このクルマ*平行輸入しかなくインポーターの事情で日本への導入が途切れていた。「あれじゃなきゃクルマいらない」と妻が言うのでしばらく諦めかけたところに朗報!。雑誌で発見した情報によると、マイナーチェンジしたランチアΥが日本に再上陸するようだ。ちょうど2003年の正月過ぎ、年末年始休みの代わりに一週間ほどの長期休暇に入った頃だった。妻の実家でのんびり過ごそうと、仕事から帰宅してすぐそちらへ向かった。そこでインターネットにて調べ尋ねると、東京はお台場に船から降りたばかりのランチアY現物があるという。

決まれば、早い。よし、明日行くぞ。僕らはバンパーが擦れ、サイドボディーが少し凹んだアルトバンを唸らせて東名を行き、ベイブリッジを渡り、お台場へと向かった。

*ホモモーベンス…人は自ら動くことで満足し進化して来たという文化論

*並行輸入…メーカー直営の販売会社ではなく、代理店が独自に他国から買い付けてくる形の販売形態

その18【ランチアY②杉浦さんと小さな高級車】

お台場に着くと、アルファロメオやフィアットに混じり、薄い*アズーリのメタリックのランチアYが佇んでいた。

一通り内装・外装をしげしげとみて回り、スタッフの兄さんから話を聞いた。このクルマ、中身こそフィアットプントと同じいわゆる兄弟車だが、エンジンチューンと内外装の仕上げを高級ブランドランチアが手がけたことで、お膝元のイタリアを始め、ヨーロッパの富裕層の主婦たちにバカ受けした。ランチアにとってはδ(デルタ)以来に大ヒットした小さな高級車である。旦那の持つマセラッティやメルセデスではヨーロッパの狭い市街地では取り回しにくい。かといって大衆的なフィアットやマイクラ(日本名マーチ)には乗りたくない、という欲求に見事に答えた。だから、そのスタイルも相まって妻の心を鷲掴みにしたのも無理はなく、実物を見て、触れて、ますますこのクルマを買おう!となった。

聞けば、コーンズという輸入代理店の目黒通り店にネイビーブルーのランチアYが一台飾ってあるという。帰り道の途中なので立ち寄ることを決め、向かった先は流石のコーンズ。フェラーリ、ベントレー、マセラッティといった超々高級車達が所狭しと詰め込まれていた。その店内の通りに面した一番目立つところに、Yはチョコンと置いてあった。一旦店の前に停車して覗いたあと、近くのパーキングにアルトバンを置いて伺った。

実物は見れば見るほどに美しい。少しグリーンがかった深みのあるネイビーのボディに明るいタンの内装。マイナーチェンジモデルはサイドモールがボディと同色になったり、フロントグリルがバンパーにめり込む形で大きくなったりと変更されていたが、これはこれでデザイナー*エンリコフミアの初期スケッチに近づいていて惚れ惚れする。内装も*アルカンターラを模したファブリックで、座り心地が秀逸だった。その7【ルノートゥインゴ】の際にもシートの出来の良さに触れたが、イタリアの高級車のそれはまた味付けが異なって面白い。

さて肝心な価格。車格は当時の日本車で言えばマーチやヴィッツといったBセグメントだから100〜150万円といった価格帯が相場。それが税や諸費用を込みで250万円…。なので車格的にも僕等にとっても正直言って高い。しかし、妻の目は完全にハートだ。そして、並行輸入車ゆえにタマ数が少なく、次に入る時期は未定な上にどのカラーになるかもわからないという。*カレイドスというフルカラーオーダーを選択する手もあったが、二人ともこの内・外装のカラーもとても気に入ったので、勢い、よし、これに決めよう。妻は満面の笑みだ。そして営業マンもニコニコだ。買い物に伴う多幸感は、貧乏時代の方が豊かだった気がする。僕等の暮らしであれ、戦後の日本であれ…。

さて、いざ購入となると難問もある。特にイタリア車は故障はつきものなのでサービスは重要だ。そこで日頃のメンテナンスを考慮して静岡のディーラーに卸してもらうことにした。紹介してもらったのは《イーグルオート》。ここで出会ったサービスマンの杉浦さんは僕のクルマライフには欠かせない人物だ。今は、静岡県藤枝市にて《GARAGE SUGIURA》という自動車店を経営されている。

何を買うかも大事だが、誰から買うかはきっともっと大切だと思う。実はこのイーグルオートは僕が教員初任者時代に何度か脚を運ばせてもらっていて、杉浦さんもルノートゥインゴで乗りつけた、若かりし僕のことを覚えてくれていた。件のなけなしの250万円を現金封筒で持っていって、貧乏症ゆえに、不慣れな駆け引きをしようとした時の彼の一言が忘れられない。

「山川さん、ランチアYというこのクルマの価値をこの価格が表しています。これ以上の値引きは致しませんので、その際はご購入は諦めて下さい」

色々と説明を聞いた後だったので、国産ディーラーによくあるような値引き交渉を持ち出したこと自体を僕は恥じた。勿論、納得して購入することになった。そう、僕等は小さな高級車ランチアY(イプシロン)のオーナーになるのだから。

結局、教員時代からの20代の貯金は、その後も含めてほぼほぼクルマに化けた。開業資金はその時にまたなんとかなるだろう。この時から、『若い時分に貯金なんてするもんじゃない』って思っている。老後に備えて…なんていうツマラナイ心配ごとのために20〜30代の貴重なお金を使わないでいる、という選択よりも、その時その瞬間に求める楽しいことやりたいことに投資した方が、人との出会いも含めて、よっぽど人生の肥やしになることが分かっているからだ。

僕等はその一つとして、このクルマを選んだ。そしてその通りに、ランチアYは人生に潤いを、豊かさを、僕らに連れて来てくれることになる。そんな、たくさんある思い出のいくつかを次は語ろう。

*エンリコフミヤ…イタリアのデザイナー。ランチアYや916スパイダーをはじめ、いくつもの名車を生み出している。

*アルカンターラ…東レが開発した人工スエード。初めて自動車の内装に使ったのはイタリアで、残念ながら日本ではない。

*カレイドス…↓こんなにあったら選べません

その19【ランチアY③世話の焼けるクルマ】

杉浦さんの運転するトラックで運ばれて、我が家にやって来た小さな高級車ランチアY(イプシロン)。

その頃は三島市安久という田んぼの真ん中にある文化住宅の立ち並ぶその一軒に、妻の営む《ひむ香》というリフレクソロジーやカラーセラピーを中心とした自然療法の店を住居兼としていた。昭和40年代に田んぼを埋め立てて相当な件数が建造された、賃貸物件用の木造平屋建ての小さな家。傍目に古めかしいこの建物も、向かいに住む大家さんの好意で自由な改造が許され、インテリアについては、《美しい部屋》という雑誌に掲載されるほど洒落た風情にDIYで創った。しかし錆びかけたトタンに青瓦の『あずまや』でしかなく、古民家とはいえない中古住宅のその外観と、品格あるネイビーカラーに包まれたいかにも高級車然とした佇まいのYとは、アンバランスで妙チクリンな取り合わせだった。

このクルマ!イタリア車の多分に漏れず、実に世話の焼けるクルマでだった。初っ端は保険の問題。並行輸入の台数が3桁やっとで、さらに片式不明ときてる。世話になっている三枝貴樹君に保険料金を試算してもらったところ、なんと最高等級。Bセグメントの車がフェラーリやレクサスと同じだなんで馬鹿げてる。結局半年間は仕方なく支払ったが、彼が保険会社に掛け合ってくれたおかげで、その後はヴィッツやマーチとほぼ同額になった。

次はイモビライザーの故障。ヨーロッパでは自動車盗難が多いため90年代半ばくらいからコンピューターを活用した盗難防止装置が早くからつけられている。Yも高級車なので、それが装備されていたのは有り難いのだが、そこはイタリア。ある時から自分のキーにも関わらず、車自身が盗難扱いと判断してエンジンが掛からない。イーグルオートのメカニックに電話口で教えて貰った、インパネボタン操作による謎の暗号コードを、毎回謎解きみたいにしてエンジンをかけるという不便を強いられた。まぁ、しかし、そんなこんなも慣れるもので、そのまんまにしていたら、杉浦さんが菓子折り持って慌てて飛んできてくれた。どうも、その方法は途中でエンジンが急停止するそうで、メカニックの不手際を平謝りしていた。結局はコンピュータの総入れ替えで40万円以上が消えた。痛かったなぁ。

他にも細かいことは沢山あるが、逐一それを気にしているようではイタリア車には乗れまい。最近の車はそこまで心配無いようだけど、おそらくは日本の湿度がクルマに合わないのだと思う。けれど、全てをおおらかに受け入れると、それをも上回る悦楽をくれるのがイタリア車であり、ランチアYもその通りだった。例えばオペラのようなエンジンサウンド。ヨーロッパ貴族の暮らしを疑似体験させてくれるインテリア。そして何より外観デザイン。

ショッピングモールで買い物を済ませ、パーキングで直ぐに見つけ出して戻った時の美しさ。車格を超えた、クロームメッキの艶やかなフロントグリルから伸びるボンネットとサイドライン、バンパーからのキャラクターライン、それとルーフやアンダーパネルのライン。この4つが緩やかに円弧を描きながら、しかも一つも平行でないのにとっちらからないで、テールランプやリアパネルの*コーダトロンカに切り落とされて集約する。それまでの車にはなかったなんとも不思議な形。916スパイダーと合わせてエンリコフミアの傑作だと思う。

走りに移ろう。1.4Lの直列4気筒SOHCエンジンは80psと馬力こそさほどではないものの、1tほどしかない車重のおかげで実にキビキビと良く走った。ホイールベースも若干長めで、シートと相まってなんとも形容しがたい落ち着いた乗り心地。これまた勝手に中世ヨーロッパ貴族の気分になる。ワイディングも全高が低く意外とスポーティにこなし、高速走行も小さい車体の割に、実に安定感があったのは、そこはさすがのヨーロッパ車。

そんなランチアYでドライブや旅をして、いろんなところへ出掛けた。その一つで自分自身の置かれた状況もあって印象深い、高知は四万十川への旅を紹介しよう。

*コーダトロンカ…カム博士が提案した長いテールを切り落としても空気抵抗は変わらないとする理論を元に、後部をスパッと切り落としたデザインがイタリア車を中心に作られた。

その20【ランチアY④四万十川への旅】

『旅とは人生であり、人生とは旅である』

かの中田英寿氏が衝撃的な引退を決めた2006年ドイツワールドカップ敗戦の直後、彼のブログの最後に綴られた言葉だ。

偉大なサッカー選手である彼と並べるのは不遜だが、想いが周りのメンバーに伝わらずに孤立する当時の彼と、中々周囲に理解されない自分や自分自身の考えとを重ね合わせ、妙な親近感を覚えた時期があった。

僕も旅が好きだ。ランチアYに乗った9年間、日帰りでも宿泊でも様々なところへと旅をした。板前修業で忙しい最中も、週末の夜中に車を飛ばし、松崎の岩地という大好きな海岸へよく行ったのもその一つ。そこは夏の間、砂浜に古い漁船を文字通り湯船にして温泉を引き、露天風呂になっている。夜中だから宿泊客以外ほぼ人気もなく、車の中で水着に着替えて温泉へと浸かる。潮騒をBGMにして星空を眺めながらゆったりと。近くの空き地にテント泊だったり、Yを飛ばして往復140kmの道のりを真夜中に日帰りしたりした。

ランチアYがやってきた2003年、最初の夏。人生最大級のモチベーションとポテンシャルエネルギーで2年間の料理修行を過ごしていた僕は、3年目と少しを迎えて、急な環境の変化で呆けていた。梅雨時に親方が脳動脈瘤で倒れ、それを自分一人で乗り越えたのちの自信と不安。そして、倒れた親方を気遣って帰って来た兄弟子の存在によって、元の下働きに戻ってしまった故のモチベーション低下。3年で料理修行は終えるつもりでいたが、その年の12月にそれを待たずして辞めることになったのは、この時の高知への旅がきっかけだと思う。

「日本最後の清流、四万十川が観たい」

夫婦で意気投合したので往復1500kmを超えるクルマ旅を計画した。ルールは基本がキャンプでそれと下道、つまり高速道路を使わないで高知へと向かうこと。理由は単純で貧乏だったから。行きたいところはザックリと下調べして、4泊5日の野宿旅に出る。若かったから出来た。とはいえ、よく妻は付き合ってくれたと思う。テントと寝袋と最小限の着替えを持って、初日は東海道をひた走り、大阪に住む大学時代のバレー部の先輩・徳永力さんの家に泊めて頂いた。彼は以前書いた記事【ローファーと鎌倉の小路】の方だ。

翌朝二日目、四国へ入るためには止むを得ないので、高速道路で垂水のトンネルを抜ける。開けた先の瀬戸内海はキラキラと眩しく、その明石海峡大橋を渡ると淡路島。次に瀬戸大橋で《鳴門の渦潮》を眼下に見て初の四国上陸。海岸線を行き台風で有名な室戸岬へ。見渡すかぎりに太平洋の水平線。よくある天気予報中継で、ここで傘をひっくり返して「スゴイ突風です…」ってどう考えたってマヌケだ。そのすぐ最寄りの県立運動公園の体育館横の芝生広場にテントを張ると、最高の寝心地だった。

三日目。【それいけアンパンマン】の作者・やなせたかし氏の故郷や、岩崎弥太郎の野良時計のある生家を眺めて、桂浜を過ぎ翌日のホエールウォッチングのために土佐久礼という小さな漁村の港街へ。目指していたそこの料理屋が絶品続きだった。聴いて納得、このご主人は京都で修行したとのこと。自分も静岡は沼津の京懐石で丁稚の身だと伝えたら、おまけで出してもらえたのが地元で獲れたハモ。水槽からすくって潰したてのその魚を焼き霜に。まだ生温かく柔らかで、フワリと広がる旨味が舌に染みる。

翌日の四日目。前の晩から降られた雨で残念ながら船が欠航。クジラは見れず残念無念。先に進ませ、目的地に到着。日本最後の清流《四万十川》は雨に濡れていた。しばらく川沿いを行き、地元の軽トラについて行って*沈下橋を渡る。小型なランチアYでも脱輪ギリギリだったのにはヒヤヒヤしたけれど、降り立った川原には曇り空でも翠(あお)く澄んだ清流が流れていた。その脚寄り道、《無手無冠酒造》の蔵元見学をさせて貰い、有名な《ダバダ火振り》という栗焼酎を土産に買って帰る。さて、昼飯。事前に調べた店へ行こうと探し回って、ようやくたどり着いた四万十川の天然ウナギの店。川海老の唐揚げなどをつまみながら待つこと1時間。小ぶりだが、頭(かしら)のついたままのうなぎの蒲焼に頭ごとがぶりつく。旨い、美味すぎる。後にも先にもあれを超える『鰻』は未だない。

やっと晴れ渡った帰路の道沿いの四万十川も、アメリカまで見えそうな太平洋の大海原も、突き刺すような南国土佐の夏の日差しを浴びても穏やかだった。高知城の近くにて立ち寄った祭りの露店で、ウツボの唐揚げや藁で炙ったカツオのタタキに舌鼓。いくらでも食べられる。再び、ただただひた走り、大歩危・小歩危を抜けたら吉野川の徳島平野。藍染と卯建(うだつ)の街、美馬。徳島ラーメンでB級グルメ。鳴門海峡、明石海峡へと戻った。本州へ再上陸して道に迷った先には、関宿の麗しい古民家の街並みが続いていた。怪我の功名とでもいうのだろうか、車を降りて散策して脚で味わった。

東名阪道や名港トリトンからは疲れたので高速道路解禁。やがて富士山が見えて沼津へ入るとやたらウェットなことに気がついた。駿河湾は湿度が高い。高知の『カラリ』とした海とは少々異なっている。町の気性にも影響があるのかもしれない。そしてようやく三島へと戻ってきた。お疲れさん、イプシロン。

高知の海も、空も、四万十川の流れも、人生をそんなに急いで行く必要はないよ、って伝えているようだった。やりたいように生きたいように、自分のペースで進んで行けばいいさ!。そう語り掛けているようだった。プランを立てて、ペースを決めて、禁欲的に進むのはもう止めよう。明日のことは明日決めれば良い。その道を僕らと共に走ってくれたイタリア車・ランチアYも横で頷いている。

人生は旅だ。レースじゃない。その瞬間の一時一瞬をどんな風に味わいつつ楽しめるのか。きっとそれが一番大切なんだろう。と、あれから20年以上経つ今も想う。

その21【ランチアY⑤白バイと母の入院】

それにしても、8年間も乗っていると色々なことがあるものだ。決して楽しい話ではないが、まだ若く、随分と苦労を重ねた時代の話も載せておくことにした。これもまた僕らとランチアYの歴史の一部。

2004年。蕎麦宗を開店する一年前は、修行の場《懐石八千代》を訳あって予定よりも早く上がり、三島駅前にあったアンドゥというカジュアルフレンチレストランの、カフェ部門や惣菜店で働いた。バイトの身でありながら店長という風変わりな仕事形態だったのは、母親が体調を崩したために、実家の専業主婦代わりをしていたからで、それはそれで料理の修行にもなった。一日8時間働いて16時に早く上がらせてもらい、妻と共に自分の実家へとランチアYを走らせ、家族全員の晩御飯を作って食べて、また自宅へと帰る、の毎日だった。

その後、母親も回復し日常を取り戻すものの、勤めていた惣菜店の閉鎖が一年待たずに決まり、お払い箱になった。しばらくぷらぷらしていたら、妻の友人伝いに庭師の仕事が舞い込んだ。高校生の頃、建築に興味があってその道も考えていたり、横浜国立大学教育学部時代に本屋で出会った《ランドスケープ》という分野に心躍らせて、進路間違えたなぁと思った経緯等もあり、料理とは畑違いな職種を経験するのも良かろうと4ヶ月働いた。この時お世話になった矢ノ下さんには感謝しかない。社長自ら、たかがバイトスタッフを迎え入れるために、イプシロンが不釣り合いな文化住宅の我が家に挨拶に来てくれたのは、申し訳なくも実にありがたかった。それに、ここで知り合った庭師の仲間たちが、翌年蕎麦宗開店にあたっての造作を手伝ってくれることになったり、後にその中の一人・松井さんのようにロードバイク仲間として共に活動するようになるのだから、人生どこでどう繋がるのか分からないモノだ。

そうして、蕎麦宗をオープンさせた2005年。この間も、ランチアYは僕らの日常の足として、また暮らしに《潤い》を与える存在として輝いていた。洗車やメンテナンスは手を抜かなかったし、相変わらず世話の焼けるクルマだったのは違いなかったけれど。

何年目だろうか?。再び母親が体調を崩し慢性膵炎と診断された。胆石が原因で手術を要するという。富士市の病院に入院してオペを待った。が、ある日いつも通りに店を営業してる最中、病院にいる父親から一報が入る。容態が急変したので緊急オペになる、場合によっては命も危ないという医者の見立てだ、と言う。『沈黙の臓器』と呼ばれる重要かつ不可欠な膵臓が絡んでいるので、ひょっとすると還暦手前の母親の一生が終|《ついえ》るかもしれないと思った。

慌てて店を閉めて、妻と共にランチアYを飛ばして富士市の病院へと向かった。場所から高速では遠回りなので国道1号線を行く。確かにスピードは出していた。しかし、そんな時に限ってまさかの白バイパトロール。赤色灯とサイレンに瞬く間に追い越され、目の前に停車して封鎖された。致し方なく止まる。しかしだ。母親にもしもがあった場合には、親の死に目に会えなかったことになる。罰金ならいくらでも払ってやるから先に行かせろと息巻いた。ここに書けないくらいの悪態をついた。まだ若かった。

結局、僕らが到着した頃にちょうどオペも終わり、母親は無事一命を取り留めた。怒りは収まらないけれど、よしとしよう。でも、この出来事は後々の自分自身の運転に大きな影響を与えることとなる。

一般道であれ高速道路であれ、馬鹿みたいにスピードを出してかっ飛ぶクルマは、ままある。煽られたりすれば危険だし腹立たしさもなくはない。しかしながら、彼等にものっぴきならない理由があるかも知れないではないか、あの時の自分のように。だから、老人の運転のように意固地に道を開けなかったりはハナからしないけれど、無用に腹を立てることなく道を譲るようになった。勿論、ただの暴走行為な輩もいるが、緊急車両と思えば全てが許せる。その方が安全に自分の身を守ることができるだろう。

ランチアYという希少なクルマに、そして小さな高級車に乗るという事が、運転や振る舞いをも大人にしてくれたのだと思う。

その22【ランチアY⑥東日本大震災】

2011年3月11日14時46分18秒、のちに東日本大震災と呼ばれる未曾有の大災害が起きた。重ねて起きた福島原発の事故によってその被害がさらに大きくなったことは周知の通り。繰り返される余震や電力供給の逼迫により、国中は不安の渦へと巻き込まれた。ところがそんな中にあっても、伊豆の三島の被害は全くと言っていいほどなかった。蕎麦宗のある三島市街の中心部は、計画停電すら対象外となっていたので、何事もないかのようだった。

しかし、記憶にある方々も多いと思うが、津波などの震災被害者の心情に同調し、日本中が全ての活動を自粛。我が店も例外でなく、その煽りを受けて何ヶ月もの間、特に夜の営業の時間は来客がほとんどないという状況となった。今のコロナ禍の状況はその時との既視感を覚える故に、今回の過度の自粛に肩の力を落としているし、喉元が過ぎればすぐにあの時の反省(客観性を忘れ根拠に基づいた判断をせずに、感情と他者の顔色伺いだけに傾く事は危険だ)を忘れるこの国民性に恐れすら抱いている。しかしながら、今は、そう語る事すら危険思想扱いになるのでやめておく。

収入が半減以下になっても堪えることができたのは、妻のお陰でもあり、また、生活コスト全般を見直したゆえである。収入源である店を守り、必要最低限のものと、自分たちにとっての潤いを与えてくれるものに優先順位をつけ、ミニマムな暮らしを作ったのはこの震災がキッカケだった(今も節電を気にしている人が一体どれだけいるのかは不明だが、自分は続けている)。これより先にあった2008年のリーマンショックを乗り越えられたのは、その少し前に開店当初の融資の返却が終わり無借金経営だったからで、今度もまたなんとか乗り切れるだろうと思っていたのは、震災時には少々甘かった。乗り切ったから今があるものの、あの期間はそれほどに苦しい経営だった。

そんな最中の春の彼岸の季節。祖母の墓参りに行こうと、韮山の長源寺にランチアYで向かっていた時の道すがら、

『バカァンッ』

という銃声のような、空き缶を瞬時に潰したような甲高い音が聞こえた。そこからお寺までの100m、ガラカラと大量の空き缶を引きずるような音がする。墓参りを済ませた後も音は止まない。エンジン?ミッション?次第に音は小さくなったとはいえ、どうも走りがおかしい。

急いで杉浦さんに連絡して、預けて調べて貰うと、トランスミッションの故障だと云う。しかも、修理が不可能な箇所で、交換用のミッションが出回った時に載せ替えるしかないとのこと。つまり、人間に例えると臓器移植のドナー待ち状態。その間、騙し騙しに走るしかない。しかも、このランチアYの台数は県内で14台、全国かき集めても200台程度だろう。その中で壊れて部品取りとなる個体が出てくるのを待つのは博打。しかも、場合によっては逆にコヤツがお陀仏となり、他車の為の部品取りに成り下がる可能性もある。

僕らは決断を迫られた。不安を抱えつつ乗るには危険過ぎる。かといって街中の高額な駐車場をはじめ、諸処の維持費を払う余裕はこの震災下の稼ぎではない。壊れる可能性のある、走らせることの出来ないクルマをただ置いて保持することも、他の生活を圧迫する。時代はプリウスなどハイブリッドが主流となり、またEカーに置き換わり、*レシプロエンジンの終焉を知らせ始めていた。二人で《終いの車》として添い遂げるつもりでいた愛着あるランチアYだ。迷い、悩み、故障のリスクを背負いながらの9カ月。最終的には年内に手放す事を決めた。

その年2011年12月29日。ルノーから独立して、静岡市で《トラベルオート》というマニアックな中古車店を始めた石垣竜さんに引き取ってもらった。沢山の思い出を共にした愛車との別れ。その12【ルノートゥインゴ】の時も泣いたが、今回はそれ以上の切なさだった。 何とかしてでもずっと所有したい想いと、経済的理由で手放さざるを得ない不甲斐なさ。その葛藤に僕等は涙を流した。クールな竜さんの目も潤んでいた。クルマ好きにとって、愛車を手放すことは淋しいことだ。新しい嫁ぎ先が決まった幸せな別れならともかく…。

そして、僕等の生活は文字通りの自転車操業となった。なに、三島の市街に住む分にはクルマが無くとも一向に困らない。日々の買い物は全て近所で済み、外食するにも数々の飲食の名店が軒を並べ、徒歩15分で新幹線にも乗れるコンパクトシティだ。それに加えてインターネットの発展、宅配便の充足もある。それに僕等が、僕が必要としているのは道具としてのクルマではなく、愛情を注げる遊びのための玩具だ。

それから9年。僕のクルマ生活は沈黙の期間を過ごした。

*レシプロエンジン…ガソリンなど燃料を燃やし動力を得る動力機関

*まるで遺影のように年賀状用に作成した木版画のランチアY↓

その23【番外編:若者達のクルマ熱】

東日本の大震災の後に【ランチアY(イプシロン)】を手放してから9年間、文字通りの自転車操業でクルマのない生活をしてきた。玩具としてのクルマこそあっても悪くはないものの、道具としてのクルマは三島の街に住む限り、僕の場合は不要だ。

この間、人生にも色々な変化があって生活のスタイルも変わらざるを得なかった。妻を若くして亡くしたあとに戻った実家は、伊豆の韮山というクルマがなくともなんとかなる程度の田舎なので、相変わらずクルマは所有せずロードバイクで通勤していたし、どうしても使いたい用事の際には家の軽自動車を借りていた。

そんな折の2020年3月4日《一般社団法人・CLUB SOBASO》を発足させた。これは趣味を通じたコミュニティ形成とそこに集まった人々の遊びを通じての社会貢献を目指す、という団体である。自転車部・ランニング部・オートバイ部・自動車部という4つの大人の部活動と、それらを組み合わせたり関連づけたりする中で生まれる新たな遊びを楽しみつつ、結果、世のため人のためになってしまうという壮大な計画で、現在(2021年)のところ里山整備活動をはじめ、いくつかの活動がこのコロナ禍にあって出来上がりつつある。

後に行った【CLUB SOBASO】の活動【クルマミーティング】というミニイベントもその一つだ。クルマに関心ある仲間達が集まって野点でドリップコーヒーを楽しみながらクルマ談義に興ずる という、なんともゆる〜い企画。

さて、そこに集まった仲間の中に20〜30代の若者達がいる。このクルマ離れが叫ばれて久しい世相にあって、クルマに対して情熱を持った彼等だ。その一人、手塚君はこうだった。

「宗さんが『いつかフェラーリに乗る』って【わらしべ長者物語】みたいなことを言い出したじゃないですか、それなら僕が『ミニクーパー乗りたい』くらい言ってもいいだろうって周囲に触れ回ってたら、出物の話が回ってきてホントに手に出来たんですよ!」。

やはり夢は語るべし。以前【夢を語ろう】という記事にそんなことも書いた。

そして、自転車仲間の坂本君は友人と共に蕎麦宗へ【Z32】で蕎麦を食べに乗り付けてくれた。こうとなれば元々はクルマ好きだ。血が騒がないわけがない。

するとBMW135に乗り代えた蕎麦宗スタッフのyuto君が言った。

「宗さん、もし乗るとしたら…、あ、買うとかは置いておいて、何か乗りたいクルマってあります?」

僕は即答した。

「アルファロメオスパイダーだね、1995年にデビューした916。エンリコフミアがデザインした最高傑作さ!。前に乗っていたランチアYも彼の作品だけど、その二つがクルマのデザインの中で最高位にあるって思ってる。ちょうど自分が社会人になったばかりの時で、実際に買おうと静岡の*イーグルオートや*アレーゼにも行ったことあるくらいで…」

僕は久し振りにクルマに対して熱く語っている自分に気がついた。若者達のクルマ熱が、僕の心の奥底で冷凍保存されていたマンモスを溶かして眠りから目を覚ませ、牙を剥き鼻をもたげて暴れだしたようだった。

ふと、僕は思った。確かに妻と二人で話していた通りに【ランチアΥ】は、僕等二人の暮らしにとって、妻にとっては終のクルマとなってしまった。残念ではある。でも、一人残された僕の人生はまだ続いている。やがて内燃機関の自動車は、そう遠くないうちに終焉を迎えるだろう。最後にもう一台乗っても良いのかもしれない。そう、僕自身にとっての終のクルマを。

降って湧いたようなクルマ熱、いや《アルファロメオ916スパイダー》熱に促されて、僕は物色を始めた。Yuto君にあげたアルファロメオスパイダーに関する雑誌の切り抜き集を借りて再び読み込んだ。インターネットの閲覧が急に増えた。友人知人やお客さんに話し始めた。まるで夢を語るように。すると、やはり不思議なことに《あちら》からやってくるものだ。その話を持ってきたのは【navigatione】をやっている弟・ユースケだった。

「最近知り合った人がさ、このクルマ手放したいらしいんだけど…。これってお兄の欲しいって言ってたヤツじゃね!!」

見せられたFacebookの写真は確かに《アルファロメオ916スパイダー》だった。

*イーグルオート…静岡にあるイタリア車の老舗販売店

*アレーゼ…アルファロメオの正規ディーラー

その24【アルファロメオスパイダー①林健太郎】

CLUB SOBASO自動車部の活動やその仲間の刺激から再燃したクルマ熱に、真っ先に反応し、《あちら》からの幸運を持ってきたのは弟のユウスケだった。最近学んできたコーチングをブラッシュアップするためのリモート講習を受けていると言い、そこで知り合った方のFacebookの投稿を覗かせてくれた。

投稿には確かにアルファロメオ916スパイダーが写っている。そして、

『このクルマへの情熱を語り、愛情を注げる方へお譲りしたい。どなたかいらっしゃいませんか?』

とある。

『うぉーきたな〜!それって誰か手を挙げているのか?俺が欲しい!情熱なら誰にも負けない。ユウスケ、その方に連絡とってくれよ』

ヌヴォーラホワイトの916スパイダーに釘付けになりながら、手持ち金も無いのに鼻息荒く、弟に取り次ぎを頼んだ。

返信が来た。使い始めたばかりのメッセンジャーで会話する。僕はただただ熱く思いの丈を語った。デビューした1994年から憧れだったこと、そのために全ての雑誌のアルファロメオ916に関する記事を切り抜きしてファイリングしていること、何度も愛車としての候補に上げつつも手にできなかったこと、等々を、会ったこともない初めてweb上で話すその方に伝えた。

『ビンビン伝わって来ますよ、山川さんの情熱とこのクルマへの愛が!!』

話はトントン拍子に進み、一度実車を見せて頂くこととなった。

『ユウスケ、サンキュー。とりあえずアルファロメオ見に横浜へ行ってくるよ。そして林さんに会って話してくる』

『あっ、そう良かったね。でもさ、お兄は気軽に話しているけどその方、その道ではとんでもなくスゴイ人だぜ。コーチング学んでる俺だって畏れ多いし会ったことない』

無知とは恐れも畏れも知らぬものだ。その方、林健太郎氏は国際コーチング連盟日本支部(当時)の理事長にして創設者。つまり、第一人者中のカリスマだった。また、後(2021年3月)には処女作《出来る上司は会話が9割~三笠書房の》を上梓して、Amazonや紀伊國屋でのビジネス書ランクトップにもなっているスーパースター。

再度、林さんと連絡を取って日取りを決めた。僕はロードバイク・サーベロS5に跨って、学生時代を過ごした第二の故郷・横浜へと走らせた。そのくだりは以前【フタレノヘ】という記事に書いた。一泊した翌朝、林さんと約束した場所へと向かう。かつて住んでいた家と、目と鼻の先だった。

『宗さん、ホントに自転車できたんだね〜』

そう喜んでいる林さんは、初対面にして旧知の仲のような面持ちで待っていてくれて、その横にアルファロメオ916スパイダーが佇む。興奮を抑えて挨拶を済ませ、早速、これまでの整備状況や具合など一通りの説明を受けながら、しげしげと眺めつつ語らった。

『せっかくだから乗ってみます⁈』

という林さんの運転で新横浜方面へと軽くドライブ。彼は運転が上手い。愛車遍歴を尋ねるとイタリア車が多く、かのフェラーリにも触れたことがあるようだ。日産スタジアムの周辺を2速・3速で引っ張って加速すると、僕らの背中は本革シートに張り付いた。高トルクのV6OHCエンジンのサウンドが幌に響く。*カンターレ!。見事に歌い上げるこの車に音楽はいらない。その美声に一度だけ試乗した20数年前の記憶が蘇る。トラベルオートの石垣竜さんや(イーグルオート時代の)杉浦さんの顔がよぎった。

僕は決めた、買おう。いや、決まっていた。ここにくる前から。金なんか無くたって買うつもりでいた。このアルファロメオ916スパイダーの購入を伝えるために、ここ横浜へ、そして林さんに会いに来たのだ。

さて、ここでネックになった事がひとつ。支払いである。林さんのご厚意で随分とお値打ち価格にしては頂いたのだが、ちょうどコロナ禍の激ヒマで店も家計も苦しい最中。ところが…まるでクルマの神様がいるかのように救いの手が降りてくる。機を合わせて三島市からの飲食店の休業要請が出て、その給付金が入ってきたのだった。本来ならば店の損失補填に取り置くべき資金。しかし、僕にとっては所詮は泡銭。さっさと気前良く使って社会へと還元するべき、と嘯て購入資金に充てることにした。これで安心して916スパイダーの新オーナーとなれる。次の再開を楽しみに待った。

*カンターレ…イタリア語で『歌う』の意味。

最終回【アルファロメオスパイダー②アルファロメオがやってきた】

2021年6月。テノールの甲高いエンジン音と共に、林さんが蕎麦宗へとやってきた。前オーナー自らハンドルを握り、梅雨時の晴れ間を縫って、わざわざ横浜から店の前まで自走で運んで下さったのだった。

僕が引取りに伺うのもアリだが、久々の左ハンドルの運転も不安だし、何より林さんにとっても、916スパイダーでのドライブは最後の機会である。納車はディーラーに「買いにゆく」ではなく「届けてもらう」という儀式。これがあるに限るのは何度も書いた。だから、そうしてくれることは実に嬉しくありがたく…在りし日のブルーバードやシルビアが、トゥインゴやランチアYがそっと瞼に浮かんだ。

それにしても。

…これまた面白いもので、とにかく色々な偶然は重なるものだ。今回、林さんがドライブする陸送途中の東名高速道路にて、前々オーナーと偶然遭遇するという奇跡が起きた。何せこの916スパイダーは日本に唯一、本機しか残存していないかもしれない貴重なクルマ。当然所有していた本人達は分かるわけで、たまたま高速上で並んだ時に互いに気付いて手を振りあったらしい。後日、連絡を取り合い『次のオーナー(僕)さんに届ける最中だった』と伝えたという…

さて、蕎麦宗に戻ろう。林さんに手打ち蕎麦を食して頂きながら、色々と語り合った。イタリア車の悦楽・ワガママ娘・クルマとドライバーの意志・ドイツ車との違い…etc。彼は相当な*カーキチで聞いて話して飽きない。そうだ、僕の雑誌切り抜き集も見てもらおう。【わらしべ長者物語のフェラーリ】の話は、前回の横浜にて話した。それゆえの計らいで、林さんから手渡されたアルファロメオのキーには《カバリーノランパンテ》、そう、あのフェラーリの跳ね馬のエンブレムがついたキーホルダーが添えてあった。聞けば、なんと林さんは以前フェラーリジャパンと関わって仕事をしていたというではないか。改めて弟が言っていたスーパーなコーチであることを思い出した。

外に出て、蕎麦宗の目の前に停めたアルファロメオに乗り込む。梅雨時の常で、空は僕の昂った気持ちを諫るような曇り空に変わっていた。僕はこのクルマの新オーナーとなって、おっかなびっくり少しだけ軋む重いクラッチを踏んだ。助手席には林さんが座る。彼を三島駅の新幹線口へと送るための、916スパイダーの初ドライブとなった。

最近は右ハンドルのATしか乗ってない。しかし、ルノートウィンゴもランチアYも、かつての愛車達は皆、左ハンドル車だった。それをすぐに想い出したのか、シフトノブを握った右手はスムーズにマニュアルミッションを操作する。しかしワイドレシオでトルクフルなこのクルマ、実際には2速以上には入れる必要なく三島駅北口へと到着した。二人で駅前パーキングに停めたスパイダーを眺める。随分と世話の焼けるクルマだったようで、林さんも愛おしい眼差しで見つめている。唯一の心残りは『このクルマを*グリジォイングリットに塗って終わりたかったんだよね』とのこと。僕は彼のその想いをそっと胸にしまった。

ここから先は

¥ 916

読んでくれてありがとう。少しはお役に立てたかな⁉︎。聞きたいことあったら、ぜひ質問くださいな。もし楽しい気持ちになれたなら、ほんの少しだけ応援ヨロシクです。