記事一覧

【アイデアが良いのに落選する原因とは?】入選の精度を上げる11のポイント①(2017年10月号特集)

ここまで「最初の思いつきの発想やひねっていない作品では予選落ち」と説明してきたが、実はアイデア自体はよくても、予選であっさり落ちてしまう理由はほかにもある。

ここでは「入選するにはもう少し精度を上げておきたい」という11のポイントについて説明する。

1.趣旨とあっていない応募要項には書いてなくても、求められる趣旨を踏まえないと入選しにくいことも!

公募と主催団体の趣旨からすると、「こん

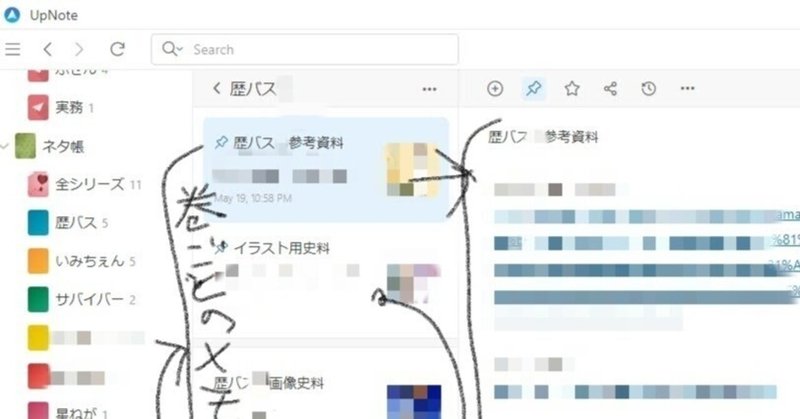

参考資料を管理する(迷走からのupnote)

小説書いてる時の資料が、バッラバラー!!

校正さんのご指摘に対して、資料提出したいのに、どこ行ったー!?

ってなりがちなみなさん!(私だ!)

これだ! これはどうですか!!

■私の資料整理挫折歴

B型牡羊座です、こんにちは。

そんな私ですが、

以前は

・evernoteを使ってた(めんどくさくなってやめた)

・紙ノートにした(資料をコピーすんのがめんどくさくなってやめた)

という感じで、資料

【実例でわかりやすく解説】「書き出し」と「終り方」の妙とは?(2016年11月号特集)

エッセイには入り口と出口が必要です。そこでプロの物書きはどのように書いているのか、実例を通して解説します。

プロはどう書き出しているか、実例を見て参考にしよう! ここでは、手元にあったエッセイの中から、先が気になるような書き出しをしているものを紹介します。

書き出しは凝らなくていい。「?」があればなおいい 書き出しは重要です。できれば、先が読みたくなるようなことを書きたい。

しかし、実際

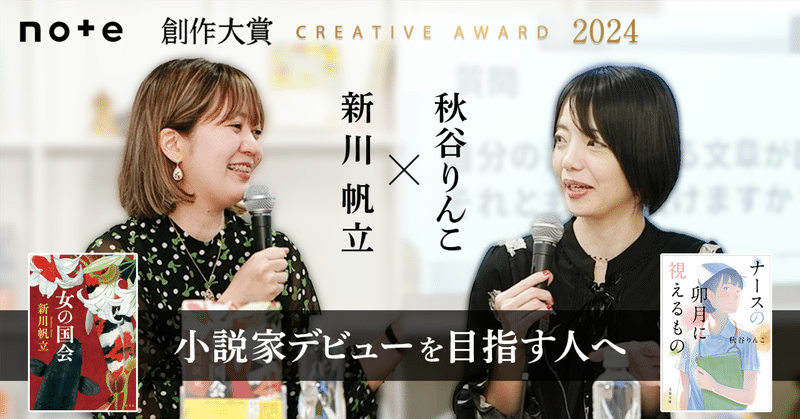

新川帆立さん・秋谷りんこさんに聞く「デビューまでにすべきこと、作家のキャリアの築き方」#創作大賞2024

『元彼の遺言状』でデビューした新川帆立さんは、著書が立て続けにドラマ化され、4月に発売された『女の国会』も早くも反響を呼んでいます。

秋谷りんこさんは、そんな新川さんに「創作大賞2023」で見出され、別冊文藝春秋賞を受賞。『ナースの卯月に視えるもの』でデビューしました。本作は、発売2週間足らずで三刷が決定。いま話題のお仕事小説です。

そのお二人をお招きしたイベント「デビューの軌跡と作家のキャリ

【主人公の魅力だけでは不十分?】物語を面白くする「脇役」の描き方(2015年1月号特集)

キャラ分けと対立構造 「キャラがかぶる」という言い方がありますが、一つの物語の中には、同じ性格、特徴のキャラクターは二人は必要ありません。

もしも似たような人物がいた場合、それぞれ固有の性格を与えるか、与えられなければ一人にします。これをキャラ分けと言います。

『僕は小説が書けない』でも、文芸部の面々の嗜好は、SF小説、ライトノベル、歴史小説、BL小説、ホラー小説とそれぞれ違います。

ま

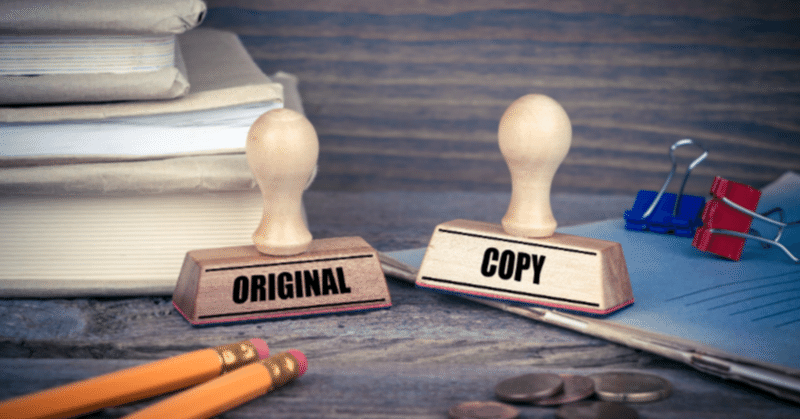

【気になる疑問を解決します!】創作Q&A:もしもタイトルが被ってしまったら…?

タイトルのように短いものは著作物にならない 著作物の定義は、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)でしたね。

タイトルのように短いものにまで独占使用権を認めてしまうと、多くの人が困ります。

タイトルに「『初恋』とつけた、『金閣寺』とつけた。もう誰にもまねさせないぞ」なんて言われたら、ほかの人が不便で仕方ないです

【何冊読んだことありますか?】これだけは読んでおきたい海外文学20選(2014年5月号特集)

20世紀海外文学ベスト10変身:フランツ・カフカ

ある朝、悪い夢から目が覚めると、一匹の大きな虫に変身していたというヘンテコな小説。死後、サルトルなどの実存主義作家に再評価され、世界的なブームに。プルーストやジョイスと並ぶ20 世紀文学の開拓者と評価されるカフカの不条理文学。

若い芸術家の肖像:ジェイムズ・ジョイス

ジョイス自身をモデルにしているらしい芸術家の、幼児から大学生の頃までの意

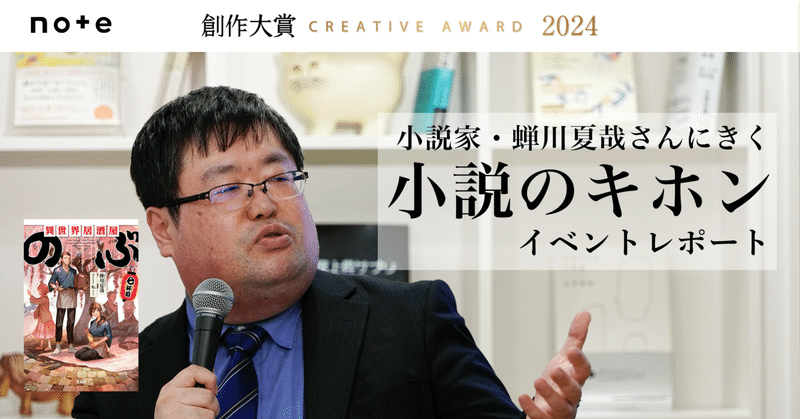

小説の書き方って?『異世界居酒屋「のぶ」』蝉川夏哉さんに学ぶ小説のキホン

創作大賞2024に参加したい。小説を出したいけど、書き方がわからない。そんな方々に向けて、noteでは代表作『異世界居酒屋「のぶ」』の小説家・蝉川夏哉さんに、小説の書き方の基礎的なノウハウを教えていただく講座を開催しました。

蝉川夏哉さんは小説投稿サイトからデビュー。『異世界居酒屋「のぶ」』が第2回「なろうコン大賞」(現・ネット小説大賞)を受賞しました。同作はその後マンガ化、アニメ化、実写ドラマ

【何をしたら盗作になる?】歴史と実例から見る小説盗作・盗用問題(2018年2月号特集)

盗作の理由、方法は時代によって違う 小説の盗作騒動は明治期にはあまりない。小説自体が海外文学の翻訳、翻案時代だったからだ。大正期になると流通の発展などにより流行作家が生まれるが、盗作騒動が起きるのは多くは戦後。

なぜ盗作するのか(なぜ盗作になってしまったか)には3つの理由がある。

1つは、有名になりたかったから。それには自作の小説が必要だが、書けなかったので借用(盗作)したというわけだ。

【どこでどう書くかは質に直結する】最高のアウトプットをするための環境づくり(2012年12月号特集)

書く環境は整っているか 小説を書くという作業は、登山にもたとえられる長い戦いです。専業作家でも長編なら一年がかりになったりしますし、いわんやアマチュアにおいてをや。だから必要なのは根性だ、忍耐だ、信念だと言ってもいいのですが、その前に、以下の三つを実行してください。

1.書斎を持つ

2.パソコンを買う

3.照明と椅子を揃える

作家の中には、台所で書いた、廊下で書いた、押し入れが書斎といった

【知ってるようで実はあいまい】改めて学ぶ原稿の表記ルール(2013年9月号特集)

原稿の表記に関するルールここでは、原稿の表記の仕方について説明していきます。

記号の使い方

「 」:直接話法のとき、または何かを強調するときに使います。

『 』:二重カッコは、「 」の中でさらにカッコを使う場合や書籍名などに使います。

( ):パーレンは注釈や補足説明に用います。

〝 〟:普通とは違う意味であることを表す場合などに用います。

〈例〉その 〝パソコン〟 は紙製だ。

・:

【ルーツをたどれば見えてくる】昔話から学ぶ8つの「譚」のかたちとは(2012年10月号特集)

昔話に物語の原型を探す 民話や昔話は非常にシンプルな起承転結で構成されていることが多く、原稿用紙千枚もの長編小説のストーリーも、要約すればたいていの作品が昔話のストーリーに集約されてしまいます。

まず定番なのは、「一寸法師」や「力太郎」「わらしべ長者」などの立身出世譚で、これは前項のサクセスストーリーにあたります。「桃太郎」や「三年寝太郎」も立身出世譚ですが、勧善懲悪譚の面もあります。

「

【物語に必要な要素とは】基本要素を押さえて物語として成立させる(2012年4月号特集)

物語の基本構造 プロップは31の機能を挙げましたが、これらはすべて使われるわけではなく、「留守/禁止/違反/欠如/出発/手段の獲得/競争/勝利/欠如の解消/帰還」でも物語は成り立ちます。

これをさらにつづめ、絶対的に必要というものだけを挙げれば、「出発/帰還」が残ります。これが物語の基本構造です。

つまり、物語というのは、「どこかに行って帰ってくる」という構造を必ず持っていることになります