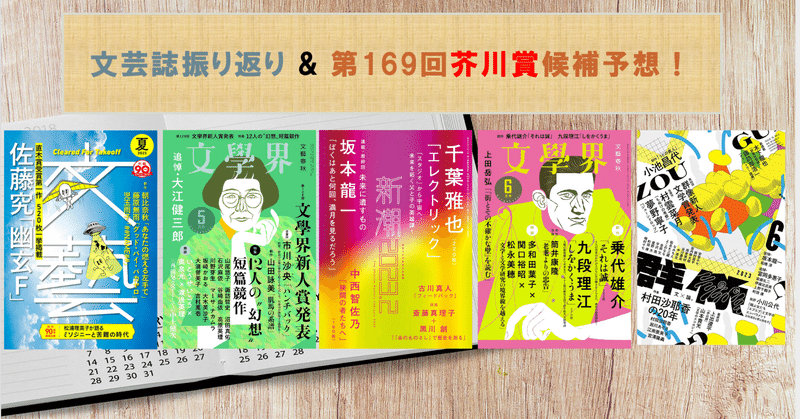

2023年上半期の文芸誌を振り返る! 芥川賞候補作予想〜!

ごきげんよう、あわいゆきです。

2023年もあっというまに半年近くが経ち、今年も芥川賞の季節がやってきました。

今回も今回とて、2023年上半期に文芸誌に掲載された小説を振り返っていこうと思います!

なお、すべてを振り返ろうとすると数が膨大すぎるうえ、私も網羅できていません。

そのため純文学系の文芸誌に掲載された創作のなかから「芥川賞未受賞作家の中篇小説(原稿用紙100枚以上が目安)」「新人賞受賞作」に絞って、全32作をすべて振り返っていきます!

なお、予想には私の主観と個人的な趣味嗜好が多分に混ざっています。あくまでも一個人の考えということで、なにとぞご理解いただけると幸いです。

はじめに上半期の五大文芸誌+αについて振り返り、最後に予想を書いていきます。予想だけ読みたい方は目次からジャンプしていただけると幸いです!

文芸誌

文學界

芥川賞の選考をしているのは日本文学振興会(実質的な文藝春秋)。そのため、必ず一作は文學界の掲載作が芥川賞候補に入ります。

そのため予想的にも重要なのですが、今期の文學界は注目作が目白押し。

なかでも昨年の「N/A」に続いて評判の高い、文學界新人賞を受賞した市川沙央さんの「ハンチバック」(5月号)は要注目。背骨が湾曲した重度障害者を語り手とし、くるしみに対して理解を求めるのではなく、健常者を突き放すように絶望を描いていきます。

重苦しいテーマながら、社会に対する諦念を剥き出しにした数々のユーモアが特徴的で、ユーモアであるはずなのに、ニヒルな笑いよりも社会から相手にされないような虚無感を抱かせるようになっていました。

「紙書籍は健常者が健常者であることの確認」だとするマチズモ的構造の指摘も、書籍化されていない現段階で読んでいる(読むことができている)すべての読者を痛烈に突き刺すものとなっています。

賛否がわかれている最後の部分にかんしては、 「兄の殺した相手が生きていたときを想像しながら書いた妹の文章」としてここまで語ってきた痛烈な文章がフィクションであることを示唆しながら、実態はその語りすら語り手(私)が想像して記した三重構造となっています。

痰(担)による苦しみや境遇を重ねることで「健常者としての人生への執着」を描きつつ、自分殺しをすることによって自らの尊厳を守ろうとする切実さ、あるいはフィクショナルな存在を産むことで社会性を獲得しようとする欲求が滲んでいて、諦念の先にある執着を感じさせる、迫力あるものとなっていました。

単行本の発売も決定していますし、候補入り有力ではないでしょうか。

また、文學界掲載作はほかにも良い作品がたくさん。特に芥川賞候補に何度も選ばれ、有力視され続けてきた乗代雄介さんの「それは誠」(6月号)は、過去の作品と比べても遜色ないどころか、最高傑作と呼んでも差し支えないでしょう。

本作は修学旅行の思い出を主観的に「書く」ことで当時の感情を確かめようとしていく青春ドラマとなっており、 「寄せ集めの高校生グループが修学旅行を抜け出して、協力しながら何かを成し遂げようとする」“べたべた”なものです。意表をつくような展開がありわけでもありません。

ただ、そのベタなシチュエーションを切り取る描写力が卓越しており、結果、高校生の青春をほんとうに(読み手の「君」にまで)味わっているような感覚を与えていました。

乗代さんの一貫したテーマともいえる、(孤独を打ち消すための)「書く営み」についての思索もよくできており、 「他人を知ったつもりでいることの傲慢さ」を自覚して書かれた文章はときに伏線の回収を放棄しますが、わからないものをわからないまま置き、幸せを受信できることの喜びは、語り手が置かれていた「孤独」の根源、相互不理解の肯定と受容にもつながります。

読み終えたときに「どうしてこれを書こうとしたのか」をつい想像してしまい、思わず感動してしまうような作品です。

また、「Schoolgirl」で芥川賞にもなっている九段理江さんの『しをかくうま』(6月号)は画期的な競馬小説です。 レースを走る競走馬に対してどこまで親身になりながら(理解しながら)実況できるのかを徹底的に突き詰めようとしながら、「競馬」についての多角的アプローチ(騎乗すること/定められたコースを走ること/正しく実況すること/血統を繋ぐこと/プロセスを経て予想することなど)を施していきます。

本作が面白いのは、そうした「競馬」を描く際に村社会的な業界を描こうとするのではなく、競馬の各要素をを優生思想や「異常」さの透明化、順序に拘泥する人間の特性、言語習得がいかに知性と結びつくかなど、あらゆる人間の問題に発展させていく視野の広さにあります。「競馬」の内側ではなく外側を常に向いているので、多く見かける「競馬小説」とは一線を画すものとなっていました。

さらに「言葉(詩)で語りきれなくなることへの恐れ」のような小説ならではのテーマと連関させ、過去から未来に至る「人間と馬」の乗る/乗られる関係をテクストに乗りながら走るように実況していく(そしてその在り方は「しをかくうま」のようである)語りの構成もよく練られています。

風呂敷を広げすぎているきらいがあったり、スケールの大きい小説の割に語られている視点がちょくちょく日本の中央競馬に限定されている点は「狭さ」を感じてもったいないなとも思うのですが、それでもこのスケールの作品を描き切った事実は見逃せません。

また、山家望さんの「紙の山羊」(1月号)も佳作でした。実子への希求心を抱きながら行政書士として働く男性が謎の依頼に応えていくうち、「行政書士」の職業価値が問われるほどの、人生を左右する出来事に巻き込まれていきます。

作者がこれまで一貫して描いてきた「親子関係の連続性をどう引き継いでいくか」に、本作では「行政書士とAIの関係」というもうひとつの軸が追加されています。スポットのあたりにくい「行政書士」を題材にいくつかの事例と回答を示唆を織り交ぜつつ紹介していきながら、親子関係のみならず「AIによって代替されてしまう職業」という観点からも掘り下げていく姿勢は、物語に厚みをつくりだしています。

一方で家族関係における思索の深さは過去作から変わっておらず、それらもAIが備える完全性と人間が抱えている欠落やわかりあえなさ(不完全さ≒人間らしさ)が対比して置かれているので、より実在する家族関係を効果的に演出できていました。過去作からさらに普遍的かつ面白い作品に仕上がっている、作者の新しい代表作です。

そのほか、「あくてえ」で芥川賞の候補にもなっている山下紘加さんの「掌中」(3月号)は、「思考と肉体の回路が不意に途切れて、連結がうまくいかない」主婦の日常が息子の引きこもりによって崩壊していくさまを描いていきます。 思考と肉体を連結するため万引きに手を出していく語り手に緊張感を覚えつつも、直近作と比べると、おそらく意図した脱力具合を感じさせる筆致。

小谷野敦さんの「幻肢痛」(2月号)では喫煙家の語り手が断煙してから、ポリープ切除の手術をするまでの日々が描かれています。 他人との会話の噛み合わなさが多くのエピソードを通して繰り返され、 会話のずれと、そこから滲ませるある種の真面目さが読んでいて面白い小説です。

また、二瓶哲也さんの「それだけの理由で」(3月号)で描かれるのは他者が他者であるがゆえに逃れられない根本的な「無責任さ」と、だからこそ自分に干渉される(無責任な接触をさせる)のを極度に恐れる男性の虚ろな日常です。 語り手の背景にある家庭事情が徐々に明かされていく構造によって、作中でも触れられていた「貧困家庭を描いた物語」の定型を脱しています。

群像

4期連続で受賞作を輩出している「群像」は、今期も新人賞受賞作をはじめ豊富なラインナップです。

まずは群像新人文学賞を受賞した二作品のうちの一作、村雲菜月さんの「もぬけの考察」(6月号)。自分の居場所に異物(他者)が混ざることで閉塞感がうまれ強迫観念に苛まれる住人たち、を異なるアプローチから観察した全四章からなるこの小説は、 舞台を同一にしながらも時間軸の前後を不明瞭にしている、連作短編とも異なるつながりが一貫した不気味さを与えていました。

いずれも完成度の高い章ばかりなのですが、特に第四章「もぬけの考察」は三章までに語られてきた内容の「信用できなさ」を提示しながら、その時間軸が過去方向にも未来方向にも(建物がある限りは)永久に続く、と示唆する役割を担っています。

また、その観察者が外界の象徴でもある「コロナウイルス」を知覚していないのも面白く、部屋から出られない観察者である以上、部屋の外側の描写に対しても「おそらく」と注意書きをしながら語っていきます。 そうした「閉塞感」ゆえの想像行為が登場人物に閉塞感を抱かせる流れをつくりだし、またコロナ禍における「閉塞感」と偶然の一致をみるところに、現代を生きている「私ではなく貴方でもない誰か」の存在を予感させるようになっていました。

作品同士のゆるやかなつながりが完成度の高い各章に新たなテイストを加えており、挑戦的な作風です。

一方、もうひとつの受賞作である夢野寧子さんの「ジューンドロップ」(6月号)はオーソドックスな形式。 高校生の少女二人がお地蔵様の前で出会い、喪失を共有することで結ばれていく過程を「です」「ます」調を使いながら描いていきます。

語りのなかで幾度と登場する 「あなた」とは果たして誰なのか? を軸に引っ張っていって、最終的に明らかになる全容図自体はよくある関係性でしょう。ただ、閃輝暗点/飴玉/雨粒のような五感に訴えかけるモチーフをふんだんに利用した、その描写の巧みさが目ざましいです。高架下のアートや従姉妹の真央のような、度重なる反復によって変化を与えていく筆致も作品に彩りを与えていました。

どちらが芥川賞の候補になるかと言われたら、独自性を加味して「もぬけの考察」になるのではないかと個人的に予想しています。

また、安定して面白い作品を書いている石田夏穂さんの「我が手の太陽」(5月号)は、 作者おなじみのお仕事小説……でありながら、いつもとテイストはかなり異なるものでした。 女性がひとりも登場しないなか、過去作のなかでも特に「職人小説」として、〈仕事に対する向き合い方〉自体にも意識が向けられています。

語り手は「芯があって分厚い鋼鉄の板」に自らの肉体性を重ね合わせ、熱で溶接することで「職人」としてのプライドを保とうとします。 それゆえに周りが見えておらず、鋼鉄とは異なる人間の不安定さを突きつけられて次第に暴走していくのです。 ただ、肉体の不完全さに重きを置く視点は変わっておらず、特に今回はそれが人間同士の相対比較(美醜,体温,太さ)ではなく、人間vs鋼鉄になっていました。 よりスケールはデカくなり、比較対象が無機物となることで、お仕事小説としての側面が強くなったようにも思います。新たな路線を提示したのは大きな強みです。

そのほか、木村紅美さんの「夜のだれかの岸辺」(1月号)では、 老婆に対して添い寝をする行為が次第に「ケア」の枠組みを外れて苦痛を伴う性暴力としての面を露呈させていく過程が、女性の身売りと重ねられながら丁寧に描かれていきます。楽観したくなる妄想と冷酷な現実の断絶が語り手とソヨミさんを中心にあらゆる立場から強調され、それがたとえば「好き」「大嫌い」の相反した感情を同時に抱くようになるのだと、グロテスクさを伴いながら人間が抱える矛盾を暴いていきます。

また、湯浅真尋さんの「ディスタンス」(群像2月号)は、語り手の男が手紙に書かれている文面を忠実に受け取り、自分に重ねてしまうことで自他のあいだにある距離を見失い、いま自分がどこに立っているのかわからなくなる過程が描かれます。手紙のやりとりによっても進行するこの物語「ディスタンス」自体が一枚の大きな手紙として読者に読ませていく構成となっており、テーマと照らし合わせた語り手の信頼できなさが、精神を混濁させてしていく中盤以降でホラーじみた感覚を与えるようになっていました。

畠山丑雄さんの「改元」(3月号)では 惟喬親王がかつて隠棲していたとされる土地に引っ越した語り手を〈観測者〉としながら、現実と想像をまたいで存在する「龍」の具象を立ち上がらせていきます。 惟喬親王にまつわるエピソードを再解釈することで、現実と夢を曖昧にしていきながら「人間の想像力を渡り歩く龍」を読者の頭にも植え付けようとしていく筆致が興味深かいです。 全体的に気味の悪さが漂う幻想小説となっています。

新潮

今季は比較的、注目作が多い新潮。

なかでも千葉雅也さんの「エレクトリック」(2月号)は三島由紀夫賞の候補作にも選ばれた注目作。「ある」と「ない」の揺らぎを、題にもなっているエレクトリックだけでなく、90年代半ばのカルチャーやアングラめいたインターネット黎明期、性的指向など、あらゆるモチーフと「接続」していきます。

主人公の達也が世界に触れることでイニシエーションを果たしていく青春小説としても読めながら、巧妙に散りばめられたモチーフやメタファーによって性役割の固定化や異性愛至上主義に対する抵抗がなされており、とても興味深い一作です。

そして中西智佐乃さんの「狭間の者たちへ」(2月号)では 「私はあなたとは違う」と他者への理解を跳ね除ける態度を強者(上から)と弱者(下から)の両面から同居させつつ描き、その応酬が繰り広げられます。 優越感や自己憐憫で自らをケアする態度の「都合のよさ」が切なさと人間味をいかにも醸し出すようになっていました。

DVや痴漢は当然許されないにもかかわらず冤罪だと錯覚してしまいそうになる結末も含めて、被害と加害が逆転したような印象を読者に与える(加害者側に共感させる)筆力はさすがのものです。語り手に寄り添った視点を徹底することで、 独特の味わいをうみだしています。

また、2期連続で芥川賞の候補になっている鈴木涼美さんの「浮き身」(4月号)は 19年前に遡り、開業前のデリヘル待機場で過ごした日々の移ろいを淡々と描いていきます。過去を顧みる形式をとることで距離がうまれ、作者特有の観察めいた語りがより効果的なものとなっていました。

「誰かが生活するわけでもなく、目的をやり遂げることもない部屋」が舞台となり、来る理由も出ていく理由もない人間たちが理由をつくるために集まる部屋は、当然ながら刹那的なコミュニティを形成します。そうしたコミュニティ内で発生する馴れ合いの“脆さ”を描いた作品自体は過去に類例もありますが、本作の語り手である〈私〉は周囲の人間を源氏名や身体的特徴で呼び、コミュニティの当事者でありながらも、そこの輪を冷静に俯瞰しているような感覚を抱かせます。

〈彼らがチカちゃんを出来損ないの商品のようにしか扱えないのと同じで、私は彼らを子どもを産ませる男か身体を買う男に峻別することしかできなかった。〉 これを淡々と綴れる(そしてしっくり収まっている)筆致が最大の魅力でしょう。

そして中西さんと同じ新潮新人賞の出身者、久栖博季さんの「ウミガメを砕く」(6月号)は「アイヌ」にも「和人」にも属することのできないルーツを抱えた女性が、燃えるゴミにできない血の呪縛(あるいは固定観念)を砕き、解き放たれる話です。デビュー作の「彫刻の感想」と同じく、北海道に広がる大自然(天 - 地 - 海)をモチーフとしてそれぞれ連環させながら、そのダイナミズムを血の継承(受け継がれる生命)に重ねる壮大な筆致を紡いでいます。

前作と比べると使われているモチーフにある程度の共通点があるようにも感じるのですが(時間を留めおくものとしての彫刻≒剥製、「夢」を幻想的に用いることによる動物への変身など)、モチーフを繋げてスケールを広げていく技量と、展開される各エピソードに魅力がある方なので、似たモチーフを用いていても(良い意味で)同工異曲に仕上がっていた印象があります。

前作よりも物語の本筋が追いやすく、先住民に対する差別意識の問題が明確となっていたため、むしろ読みやすくなっていたように感じました。

映画監督としても活躍されている甫木元空さんの「はだかのゆめ」(3月号)は、 言葉から〈音〉を立ち上げていく小説です。言葉の連なりからリズムを作り出すというよりも、特定の言葉から想起される〈音〉にイメージ喚起力を与えていきます。

たとえば、登場人物が発する「メモメモ」という台詞。ほかの小説だと独り言のようにしか聞こえないそれは、作中で過剰なほど反復されるオノマトペ、繰り出される軽快な土佐弁や地元の郷土風景と重なって、〈メモメモ〉というオノマトペを聴いているような心地を与えます。この〈音〉を宿された感覚が新鮮です。

そのうち意図的に片仮名で表現される「ナニガナンダカ」ですらオノマトペとして聴こえてきて、言葉の集合を読んでいるはずが音の集合を聴いているような感覚に陥らせる、この表現方法には一読の価値があります。

また、山﨑修平さんの「愛がすべて」(5月号)は 自衛銃の携帯が許されて義勇兵への志願者も出ている、現実世界を異化させた戦時下の現代を舞台、という設定で描いていくシュルレアリスム。 現実に存在する固有名詞を頻繁に用いながらシュルレアリスム的世界観を描く、私たちの暮らす現実とあえて位相をずらすことで、何かを正そうとするときに基準となるもの(現代社会におけるポリティカルコレクトネスのような)の価値観がいかに曖昧か、を逆説的に描こうとした作品です。

すばる

すばるは掲載数こそ少なめとはいえど、非常に印象に残りやすい癖のあるラインナップが揃ったのではないでしょうか。

まず奥田亜希子さんの「ポップ・ラッキー・ポトラッチ」(5月号)では、宝くじで2億円があたった夢のような展開から、ケアにおける「見返り」の有無と、非均衡な関係性に焦点をあてていきます。

宝くじが当たったとなれば、多くのひとは自らの欲望を満たすために散財をしがちです。ただ、本作では語り手の女性が社会や周囲に対して過剰に「正しさ」を追い求める理屈家なので破滅的展開には進みません。合理的思考の帰着として、困窮している人間に寄付を施していくのが面白いところです。

挟まった葱を舌でまさぐり、口から飛び出したものをまた戻す、庶民っぽさを兼ね備えた人物像には、驕りからは縁遠い親しみやすさを抱かせました。 そんな彼女が「刹那的な生き方をする女性」と同居することで、非合理の象徴でもある“感情”を整理しながら正しさに折り合いをつけていく流れも、非常に気持ちよく読めるものとなっています。

また、鴻池留衣さんの「すみれにはおばけが見えた」(3月号)は、 異母妹のすみれが自殺した、という書き出しから「小説として書く以上、それはフィクションとしてパッケージングされる」という理屈で嘘と真実を塗り重ねていくメタフィクション。 アスタリスクで区切る安易な読みをしていくと、やがて現実と虚構が混濁していき呑み込まれるようになっています。

書いていくなかで発見する自己納得/自己正当化のプロセス、想像して解釈を施していくことの暴力性、フィクションとして人物を立ち上げる行為の創造性を辿るように感じながら、騙されつつ読むのがいちばん楽しいのではないかと思いました。読んでいるこちらが手玉にとられているような気分を味わえます。

そして「ミシンと金魚」以来待望の新作でもある、永井みみさんの「ジョニ黒」(6月号)は相変わらず饒舌かつ独特な語りです。夏休みを迎えた少年が「大人の世界」に適応できるか否かを描いていきます。 物語に登場する大人は基本的にろくでもない雰囲気を纏っていて、事あるごとに偽物への「入れ替え」を行う。そうした偽りを生きる大人たちに対する適応できなさ/割り込めなさ(“純”な感情)が、純粋度の高い脳内会話による反撃をうむようになっていました。

文藝

文藝は春季号に対象作がなかったかわり、夏季号は豪華なラインナップでした。

なかでも突出していたのは朝比奈秋さんの「あなたの燃える左手で」(夏季号)。 ハンガリーで白人男性の左手を移植された日本人が、新たな左手と共存する道を探っていきます。 また、それと並行して、クリミア戦争〜ウクライナ侵攻に至る「国境侵犯」の歴史が、国境を持たない日本(人)と対比するかたちでも語られます。

国境ばかりの狭いヨーロッパ諸国、広大な土地を持つウクライナ(クリミア)、そこに侵略するロシア、因縁を抱えるハンガリー、国境を持たない日本、それぞれ交錯するルーツと外交問題を丁寧になぞっていくのは、非常に現代的です。そこに「意味もなく切断された左手」あるいは「他人を接合して(侵略して)取り込む」肉体移植や再生医療を重ね合わせることで、侵略により一方的に奪われた土地に何が残るのか、そして「寛容さ」とはどこからうまれるのかを突き詰めていくアプローチが何より面白いものでした。

また、現在まで続いているウクライナ戦争を物語の軸に据える際、舞台をロシアやウクライナではなく隣国のハンガリーにして、距離をつくりながらより複雑な外交事情に踏み込んでいく気概、クリミア戦争から順に追っていくことで現代に続く問題の背景をしっかりと浮かび上がらせようとする姿勢も誠実さあふれるものでしょう。

もちろん医療描写についても申し分なく、肉体性を伴った痺れる描写が次々と続きます。幻肢痛や妄想障害に悩まされながら左手の自我に侵食され、自他の記憶が混濁する(境界線を曖昧にしていく)展開も面白いです。いなくなったはずの妻を見出す夫婦の物語としてもきれいに成立しており、 妻や知り合いの言葉が関西弁/津軽弁に聞こえる望郷的な設定も独特の空気感をつくっていました。

肉体性を通じて広い範囲で現代を描いており、芥川賞にも相応しいのではないかと思います。

藤原無雨さんの「グッド・バイ・バカヤロ」(夏季号)では、これまでの著作 『水と礫』『その午後、巨匠たちは』にも登場していた、幽霊のような〈私〉に焦点をあてて「いま」の在処を探っていきます。 作中作が対談/書簡/小説と多岐に渡る形式で書かれており、文芸誌掲載ならではのユニークさです。

過去作においてある種のアクセントとして機能していた、三人称の語りのなか不意に飛び出す第四人称的な〈私〉は、今作だと積極的に表面化していって四人目の登場人物として主題と繋がっていきます。

そして児玉雨子さんの「##NAME##」(夏季号)は、 元ジュニアアイドルで夢小説を読んでいる女性が、何らかのコンテンツを消費する(される)際に発生する〈名前〉から逃れる物語。 アイドルを応援する(される)ときも夢小説を読むときも、コンテンツと向き合おうとするときに物語的な文脈からは逃れ難いです。そこには本来いるはずの〈人間〉性が無視される状況が起き、加害と被害の表裏一体性にも鈍感となっていきます。 名前を原因にしたデジタルタトゥーへの救済として、改名手続きを踏んでいく現実的な展開に誘導していく点も好ましかったです。

そのほか

五大文芸誌以外からは、新人賞受賞作を二作品抜粋。

まずは林芙美子文学賞受賞作の屋敷葉さん「いっそ幻聴が聞けたら」(TRIPPER夏号)。 「女性の社会進出がなんだ、私は扶養されたい!」と望んでいる主婦の自堕落な日々が面白く描かれています。

「専業主婦に憧れている女性」というモチーフ自体は、現代だと価値観の上書き(多様性を一方的に捉えた古い思想の排斥)に対するカウンターとしてよく用いられます。 ただこの作品に関しては多様性を訴えかけるのが本筋ではなく、「社会に適合できない」自堕落な生活の責任を他者になすりつける事で発生する戯画的な哀れさと、そうしなければ生きていけない透明化されたジェンダーギャップや貧富の格差を浮き彫りにしていくのです。

共感できるかはともかく、現代世相を的確に掬い取った意欲作に違いありません。

また、三田文學新人賞受賞作の鳥山まことさん「あるもの」(三田文學春季号)も佳作。 町民支援センターで働く女性が、町民である有村さんの様々な依頼を引き受けながら、各々の主観世界に「ある」ものを肯定していきます。

「あるはずのもの=塔」「ないはずのもの=観葉植物」をモチーフに取り入れることで、現実を見つめる私たちの視点をぐらつかせ、疑問を投げかけていく。、その最終的な着地として「ないもの=思い出の場所」を「あるもの」に反転させる流れはきれいです。 嘘をつくことで相手の主観世界を守る手法は、相手に対して一定の距離とやさしさを保ったものでしょう。

悪人がおらず、陰鬱したものを感じさせないある種の長閑な世界観も、物語と噛み合っていたように思います。

予想

展望

下世話ではありますが、芥川賞候補に何が入るのかの予想も立てていこうと思います。

作品の面白さとは別のラインからも書いていくので、読みたくないかたはスルーしていただければ。

まず、芥川賞を主宰しているのは日本文学振興会(実質的に文藝春秋)なので、例によって文學界に掲載されていた作品の検討から。

……といっても、今回は単行本の刊行も決まっている市川沙央さん「ハンチバック」で堅いか。そして前評判が圧倒的かつ実績もいちばんの乗代雄介さん「それは誠」も、この作品で受賞しなければ一生受賞できないんじゃないかと思わせる作品です。

九段理江さん「しをかくうま」も意欲的な作品なので候補入りしてもなんら驚きませんが、今回は前者二作品が順当に候補入りしそうです。

そして他誌からは三島由紀夫賞を受賞した勢いのままに、朝比奈秋さん「あなたの燃える左手で」は有力でしょう。TRIPPERで書き続けてきてから初の五大文芸誌であり、単行本の発売が決まっているのも勢いを感じさせます。

そして同じく単行本が発売されている千葉雅也さん「エレクトリック」。過去に発表した中編はいずれも芥川賞の候補作に選ばれており、今回も最注目作のひとつです。ただ、同号に掲載されている中西智佐乃さん「狭間の者たちへ」も負けず劣らずなので、もしかしたら入れ替わる可能性もあり。

残る一作については悩むところですが、群像新人文学賞から村雲菜月さん「もぬけの考察」で予想します。近年の芥川賞はほぼ毎回、新人賞受賞作から候補作が選ばれており、「ハンチバック」だけでなく群像からも拾うのではないでしょうか。

というわけで、今回の予想はこの五作品です!ででん!

第169回芥川賞 候補作予想

朝比奈 秋「あなたの燃える左手で」(文藝夏季号)

市川 沙央「ハンチバック」(文學界5月号)

乗代 雄介「それは誠」(文學界6月号)

千葉 雅也「エレクトリック」(新潮2月号)

村雲 菜月「もぬけの考察」(群像6月号)

(五十音順・敬称略)

もしもう一作品入るとするならば、前述した通りに九段理江さん「しをかくうま」や中西智佐乃さん「狭間の者たちへ」あたりが有力でしょうか。

また、前作「ミシンと金魚」で注目を集めた永井みみさんの「ジョニ黒」、単行本にもなっている木村紅美さんの「夜のだれかの岸辺」にも注目です。

そして最後に、私の好みだけで選んだ、私的芥川賞候補(下半期のベスト5作品)も記して終わろうかと思います。

私的ベスト五作(五十音順)

朝比奈 秋「あなたの燃える左手で」(文藝夏季号)

奥田 亜希子「ポップ・ラッキー・ポトラッチ」(すばる5月号)

九段 理江「しをかくうま」(文學界6月号)

中西 智佐乃「狭間の者たちへ」(新潮2月号)

乗代 雄介「それは誠」(文學界6月号)

(五十音順・敬称略)

下半期もよい小説がたくさんありました。あとは芥川賞の候補発表を楽しみに待ちましょう。

それでは、ごきげんよう。

今回紹介した作品(見逃しているものがあれば教えてください!)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?