帰ってきたスナック永子トークセッション 【川田十夢 × 河野円 次世代のクリエイティブについて考える】

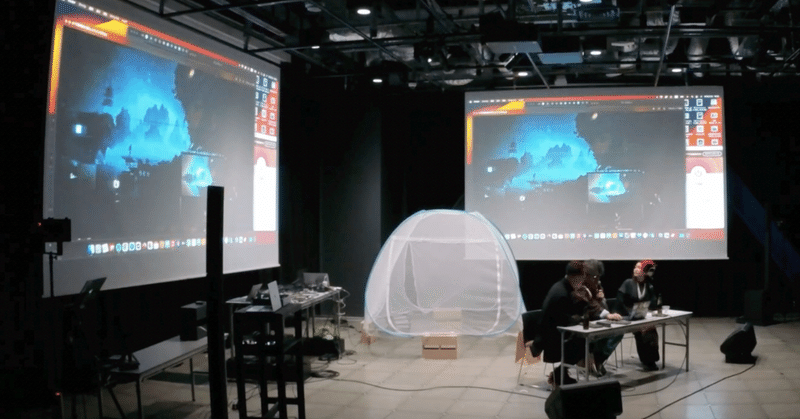

2024年3月6日 SHIBUYA QWSにて開催した『帰ってきたスナック永子』、改めましてご来場いただいたみなさま、ありがとうございました。

『スナック永子』は2005年から2013年まで西麻布スーパーデラックスにて開催していたハイブリッドサロンイベントです。映像、音楽、デザイン、アート、お笑い、演劇、広告などなど、多種多様なクリエイターが雑然と集うカルチャーパワースポットとして異彩を放ってまいりました。

改めて復活するにあたり、AR三兄弟、そしてSHIBUYA QWSのみなさまに多大なるご尽力を賜りました。そしてDJ / VJ / LIVE パフォーマンスで参加してくれたみなさまも、本当にありがとうございました!

帰ってきたスナック永子 with AR三兄弟

日時:2024年3月6日(水)15時~22時

場所:SHIBUYA QWS

主催:スナック永子、AR三兄弟

協力:SHIBUYA QWS

LIVE:1980YEN

DJ:食品まつり a.k.a Foodman、Lena(galcid)hybrid set

VJ:河野円

TALK:川田十夢、河野円、吉川マッハスペシャル

今回は、特別にAR三兄弟の川田十夢 さんとアーティストの河野円さんをお迎えした約40分のトークセッション【次世代のクリエイティブについて考える】の記事を公開いたします。

当イベントは、今日日珍しい配信も記録もない昔気質のスタイルでお届けしましたが、河野さんが奇跡的に記録してくださっていたデータを元に記事を作成させていただいた次第です。このトークセッションはご来場のみなさまからの評価がとても高く、もう一度聞きたいとのご意見も多く頂戴いたしました。この機会にぜひ有意義な対話をお楽しみください。

トークセッション 川田十夢×河野円 【次世代のクリエイティブについて考える】

日時:2024年3月6日

場所:SHIBUYA QWS

ゲスト:川田十夢、河野円

MC:永子ママ

1)河野円が描く、仏教とデジタル都市データの宇宙

永子:ここからはトークセッション【次世代のクリイエティブについて考える】をお届けします。ご登壇者はAR三兄弟の川田十夢さんと、河野円さんです。

河野円さん(以下、敬称略):よろしくお願いします。

川田十夢さん(以下、敬称略):よろしくお願いします。河野くんは、僕より若い世代の中でも、プログラミングの専門領域と表現のパフォーマンスをしっかりと考えたプロジェクトをやっているところを、僕は評価しています。

永子:今日は河野さんのプロジェクトをご紹介しながら、後半はOpen AIなどのテクノロジーについてもディスカッションしたいと思っております。

川田:そう、映像の世界にも詳しい永子ママにも聞きたいんですよ、「人工知能がクリエイティブの世界に役立つことになった後の映像」について。どういう風に作っていくのか、どう仕事にしていくのか。その前に、河野くんの代表作を見ていきたいと思います。サイバー南無南無からいきますか?

河野:ありがとうございます。サイバー南無南無という、仏教美術とテクノロジーアートの融合を目指すクリエイターグループをやっております。メンバーはお坊さんが2名、音楽を作る方と僕、4名です。今見ていただいている写真(*1)は、360度コンテンツを作るときにできた作品でして、「仏壇の中でも映える場所ってあるよね」というテーマでよく使っているものです。次の写真(*2)は、画像生成AI Stable Diffusionっぽい感じに見えると思いますが、まさにという感じでAIを使用しています。仏教の中に迦陵嚬伽という想像上の生物がいまして、修業する人を応援するキャラクターなのですが、天井にちょっといるだけで大々的には出てこない。よくわからないキャラながら、とても美しく、きれいだと聞いて、Chat GPTに「どうやったら今っぽい迦陵嚬伽ができるか」と尋ねながら作っていきました。

川田:なるほど。制作過程で普通にAIを使っているんですね。

河野:そうですね。今年に入ってからAIを使わずに成立している案件はないかもしれません。サイバー南無南無自体は、毎年新しいテーマを設け、テクノロジーアートとの融合を目指しています。今年1月12日に開催された渋谷区主催のデジタルアートの交流イベント『DIG SHIBUYA』では、スクリーンでの映像上映とともに本物のお坊さんにお経をあげていただきました。この映像(*3)の制作時は、3D都市データと仏教美術が融合したときに、いま描くべきは天国や神々しい物ではなく「いまを楽しく生きるノウハウ集」ではないかと感じていて、だとするならば極楽浄土は現代の都市の上にあった方がすっきりする。都市に仏像を並べてみよう、と考えながら表現していきました。

川田:河野くんは、都市データをうまく取り込んでパフォーマンスするのが上手なんです。国土交通省が主導する「PLATEAU」という3D都市モデルのオープンデータ化プロジェクトがあって、僕はそのAWARDの審査員をうっかりやっているのですが、そこに河野くんはいつも都市データを使った作品を送ってくれています。そして、次の作品は?

河野:次(写真*4)は、お寺の中でARしてみようという作品です。主にTouch Designerというインタラクティブツールを使用しています。そしてこれ(写真*5)は最初の作品でして、テーマは浄土真宗の仏説阿弥陀経。作品中にQRコードがでてきて、読み込むと心理テストにつながり、読み解くと、その人の心理状態にあった曼荼羅模様が生成されます。それをTwitter(当時)にあげると、作中の曼陀羅の中にユーザーアイコンとその人の曼荼羅模様が合成される仕組みとなっています。仏説阿弥陀経は、本来25分のお経をものすごく雑に説明すると、SMAP『世界に一つだけの花』と一緒で「自分らしく生きたらいいのではないか」と。ならば、Twitterでみんなの気持ちをここに集めたら面白いよね、というテーマでトライした作品です。

永子:ここで改めて、伺ってもよろしいですか。そもそも仏教に興味を持たれ、デジタル表現しようと思われた経緯を教えていただきたいです。

河野:ありがとうございます。サイバー南無南無は2018年に始めております。きっかけは、当時僕はADHDとアスペルガーの診断がおりて、鬱もやるような状況でした。その頃YouTubeを見ていたら、テクノとお経をミックスした「テクノ法要」が流れてきたんです。それを聞いているとすごく楽になって、1日180回、1ヶ月ぐらい聞き続けた以降、鬱をしなくなった。ご利益をいただきましたので、次は次の世代にお返ししたい。ということで、最初は「テクノ法要」の朝倉行宣さんの真似事から、Touch Designerを勉強しながら始めたという経緯があります。

川田:ちゃんと自分のメディテーションになっているのが大事ですよね。仏教そのものも昔から連綿と続いていて、その都度救われている人々がいるから、続いている。サイバー南無南無は現代的なアプローチですが、間違ってはいないですよね。お坊さんに怒られたりしますか?

河野:やんわり「そういうことじゃないんだよね」といわれることはありますが、大体2万ルーメンのプロジェクターでキラキラにしてあげると、最後「すごいよかった」と(笑)。数字の力は使えると思います。

川田:そして次の作品。この写真(*6)は、せきぐちさんかな?

河野:そうです。今年1月の「TOKYO XR-メタバース&コンテンツビジネスワールド」展のエンディングで、VRアーティストのせきぐちあいみさんによるVRアクトを僕がAR合成するパフォーマンスを行っています。この作品もChatGPTを使用して作りました。少しマニアックな話になりますが、CityGML という地図をデジタル保存する形式があります。それを(写真*7)3Dオブジェクトデータに直すと、その頂点の座標を緯度経度で書いた大量の文字データに換算されてしまうんです。開くことすら大変で、でもどうにかしてそのデータをオブジェクトとして扱えるようにしたいので、AIと会話しながら、緯度経度を平面直角座標系に直して、データクレンジングをかけて、必要なデータだけ抜き出していこう、と、順を追って解決していきました。AIがなかったら1ヶ月以上はかかったと思いますが、1日、2日で解決できました。

川田:その辺りのこともできるんだ。CityGMLもけっこう歴史があるものだからできたのかもしれないね。

河野:逆にTouchDesignerはネット上に情報が少ないようで、できないですね。Chat GPTはうまく処理できるので、コーディングの部分は全部AIにやらせて、という感じですね。

永子:プロセスにおいてAIを使用して、スムーズに合理化を図る。

河野:わからない場所があったら教えてもらうみたいな。この渋谷の映像(*8 X参照)はLuma AIという空間認識のAIを使用しています。渋谷近辺をぐるぐる回りながらiPhoneで撮った写真を読み込ませると、空間座標を掲出してくれる。それを使って作ったVJ素材です。普通に計測すると面倒くさい、というかおそらく出来ないので、AIがあるからこそできる表現なんだと思います。

3DのAI NeRF を利用した映像作品

— 河野 円 サイバー南無南無 (@madoka55537) September 11, 2023

Mille Plateaux “Shibuya”

Music and Binaural mix by IWATA Wataru@wtr000 @objeta000

*ヘッドフォンもしくはイヤフォン推奨#NeRF#TouchDesigner pic.twitter.com/zCdEyjrVF6

川田:AIを空間座標の計算に使用することが多い?

河野:そうですね。この映像(*9 X参照)は先ほどもお話に出た「PLATEAU」を使ってどんな映像コンテンツができるか、実験的に作ったものです。「PLATEAU」には東京都23区のビルのデータ、さらにそれぞれの属性、例えば木造、鉄筋、商業ビルといった情報も入っていて、そのビジュアライズを実験した作品となります。

TouchDesignerで僕もやってました✨ pic.twitter.com/zx1Uabzghz

— 河野 円 サイバー南無南無 (@madoka55537) October 14, 2023

川田:「PLATEAU」のデータを使って、映像作品として楽しめるものを作ってくれるというありがたい事例です。そして僕が毎年開催しているイノフェス(「J-WAVE INNOVATION WORLD FESTA」)にて、昨年は水曜日のカンパネラのライブVJとして参加してくれました。そんな依頼も受けながら、頼まれてない表現活動も自発的に行なっていますね。

河野:頼まれてないことはライフワークとして続けています。余談ですが、自分の会社は「imgee」(イムギー)という名前で、「im」をカタカナにするとイム、仏、仏+技で「imgee」となっております。僕は、もともとプログラミングはできませんでしたが、サイバー南無南無を表現したくてプログラミングを覚えて、その過程で身についた技術が今の仕事につながっています。

2)河野円と話したい「空間コンピューティング」

川田:そんな河野君と、そして今日このスナック永子の会場にいらっしゃるみなさんと、共通の話題にしたいのは「空間コンピューティング」について。世界が注目する球体型アリーナ「Sphere」を見にラスベガスに行ってきたのですが、これは大変な体験で、映像表現のレイヤーが変わると思いました。こけら落としのU2のライブをどなたかがiPhoneで撮影した動画を見たら、最初は、ボノが好きだからボノを撮っている。でもだんだんと、このすごい体験を記録するために、空間を撮り始める。何かを見に行って、その空間ごと保存したいと思うのってけっこうな体験ですよね。映像パフォーマンスに置き換えて考えても、大きな時代の変化だと。

川田:Apple Vision Proも出ましたし、空間全部を撮りたくなるというのはひとつの流れなのだと思います。その前に、わかりやすい変化の話をすると、2009年に発売された当初のiPhoneのボタンは、光沢のある、半リアリティみたいなマテリアルのついたデザインでした。それが2012年のiOS7から、フラットデザインに移行したといわれ始めた。人類は一番長く触っているものに影響されますよね。僕らはもうスマホの世界で生きているから、あらゆるロゴがフラットデザインに置き換わった認知を経て、次はスペーシャルデザインに移行している。先ほどの「Sphere」の体験も相まって、僕らは空間的に何を認識して、何をロゴとして見て、何を映像体験とするのか。変わり始めている中で、これを踏まえてAIの話をしたくて。難しいですかね?

河野:いえ、楽しみです。

川田:以前、中村勇吾さんと対談したときにも、スペーシャルに向かう流れは確かにあるというお話になりました。その流れを前提として、僕らは映像やデザインを表現していかなければならない。どうやって表現していくか。ディスカッションするために、今日は、話題のトピックスOpenAI SORAのデモの中でも、一番好きな映像をみなさんと見たいと思います。AIにプロンプト"Prompt: A flock of paper airplanes flutters through a dense jungle, weaving around trees as if they were migrating birds."(紙飛行機の群れが鬱蒼としたジャングルを飛び回り、渡り鳥のように木々の間を縫う)を入力すると、こんな詩のような映像が生まれる。どう思う?

河野:シンプルに素晴らしいなあと思います。初めて3D映像を見た時のような立体感のきれいさというか。最近ロボットアニメーションでも3Dが使われていますが、異様にきれいなデプス(奥行き)が表現されていて、普通に扱えるのであれば使っていきたいですね。

川田:そうなんですよ。このデモを見て、自分もこの技術を使って映像を作りたいと思う人もいれば、もう自分は映像制作からおりる、自分が作らなくてもいいと思う人も、おそらくいる。切れ目がある。でも僕からすると、もともとこのような想像の世界を可視化する表現を行っているから、やっと来たみたいな感覚なんです。肉眼で見ているものがそれ以外の情報に覆われるところまでは、まだ時間かかりますが、でももう時間の問題で、僕が見えているものからレンダリングすることになっていくだろうなと思っていて、とても楽しそうな気がしています。河野くんはどう使いますか?

河野:そうですね。AIは、とはいえ道具なので、自分がやりたい表現に対して便利であれば使いたい。AIが面白いからAIを使う、という風にAIを使うことが目的になるのは怖いです。AIに使われている感じがしますので。どう使うかという質問に対して、先ほどの迦陵頻伽の作品のように、今の技術では描ききれないきれいさを求めたい時などは有効的です。自分がやりたい表現が見えているときに、使うべくして使う技術だと思います。

川田:永子ママはどうですか? ずっと映像の世界にいて、スナック永子も多くの映像クリエイターが集まりますが、けっこうな時代の変化ですよね。

永子:変革のときですね。でも、ツールやメソッドで処理される以上の領域で映像クリエイティブにタッチしている人たちしか残らないという印象です。メソッドだけなら、それこそAIでいい。その限りではない人間としての表現のミラクルをずっと信じています。素晴らしい映像クリエイターたちのセンスやアイディアに惚れ込んで生きているので、そのミラクルのあるなしの境界線がくっきりと強調されるかも。その点が楽しみではあります。

川田:映像クリエイターの中にも、詩を書くみたいに映像を作るタイプの作家と、実利的にみんなの見たい映像を提供するクリエイターがいますよね。後者のパターンでは、これまでポエジーの部分が抑制されていたと思うんです。だってみんなにわかってもらえないから。それを形にして現すまでは。そのポエジーの部分が、やって良いことにならないかなと思うんですよね。

永子:いいですね。人間として持っているものが、作品上に図らずも出ちゃう、ということもあるじゃないですか。映像作家の情感とか、カメラマンのアングルとか。そういった天性のセンスをようやく信じられる時代になるのかな、とも思うと、楽しみです。

川田:もしもAIのポエジーの映像に苦手意識を覚える人がいるなら、全然怖がることないよというお話もさせてほしいです。2017年のColdplay『Up&Up』MV 、これって、おそらく今後OpenAI SORAから巻き起こるいろいろなポエジーの映像事例集なんですよ。公開当時、僕はARだと、拡張現実的だと思って見ていたのですが、OpenAI SORAにおけるポエジーがいま思うと詰まっている。

3)「何かわからない」スペースから発生するポエジー

川田:ポエジーは昔からあるんです、映像史の中で。映画『落下の王国』のターセム・シンや、テリー・ギリアムの初期作品とか、映像で詩を描こうという先人はいっぱいいる。僕らは急に知らない世界、ゼロの領域に放り出されたのではなく、ずっとポエジーを体験してきているんです。僕らはそもそもこういう感性でARを作ってきているから、敵ではない。重力の中で生きているから、重力から解放されたものが隣り合うとき、そして離れたときに、ポエジーの夢も感じるし、重力も感じる。それは決して難しいことではないと感じます。

永子:かつてMVは自由な発想のトライアルを受け付ける場で、多くのクリエイターが独創的なイメージ、驚きの実験映像、可視化できない夢の世界を映像化してきて、それがファンタジーやポエジー、感動に繋がっていました。それらは今のAI技術から生まれる表現の予言的なお手本であったと。

川田:そう、ゼロから何かを生み出しているわけではない。重さを感じる映像の中で、ふと抜けるところを設けるというニュアンスが、次のスペーシャルデザインだし、映像表現かなと。先ほど「PLATEAU」のデータをマウントしたり整えたりするときに、人間にとっては難しい空間座標計算もAIは得意だという話になりましたが、人間が不得意なことを自動計算する映像表現が生まれるならば、僕らが頭だけで諦めていたような映像さえも作れるかもしれない。

河野:確かにそうですね。ポエジーについてはそうですが、一方でストーリーの部分はどうでしょうか。そもそもの根幹のポエムの部分をAIがやり始めちゃうと、どうなっちゃうんですかね。

川田:ポエジーは、発見だから。誰かが何かを垂直なものとして表現するとき、僕らが新鮮に感じるのは、やっぱりそれは何かを突破したときで。AIにそういう水平じゃないものを描かせるっていうのが今のところ僕はできない。やったことがない。そこは担うのではなくて、どこかで飛躍があるからね、ポエジーは。映像も何かしらの飛躍というか、こんな映像見たことがないという「何か」がないと。

永子:そこにポエジーが発生して、驚きと興奮が伴うと。

河野:以前、仏教の教えをAIに教えたらどうなるか、実験した方がいらっしゃるそうなんですが、般若心経の空即是色について「空があるけれど、空ではない、でも空なんだよね」といった繰り返しの中で、正しいけれど正しくない、けれど正しい、けれど正しくないと、ずっと正しさがひっくり返り、正しさの正解がない状況においてAIが動かなくなったと聞きました。答えが出ないことが仏教の正解なので、仏教とAIはすごく仲が悪い。

川田:人工知能の学習方式の限界ですよね。言語処理で考えちゃダメなんです。宗教とは違いますからね、与え方が。宗教観の中に、そこもポエジーと隣り合っているけど、神秘とか、「何か分からないスペース」がある。AIはいまのところ、分からないところが分からない。その分からないライブラリーを作っていけば、いまよりも理解は進むのではないかな。

河野:なるほど。その「何か」ができて、何もないことが正解なんだという正解が成立すると、AIの中で、垂直におけるシステムとしてできちゃうのかなと思いました。

川田:うん、今の話の「何か」を解明したらポエジーの正体が分かるかも。それを踏まえたプロンプトができるようになるかもしれません。

永子:すごい壮大な話になってきました。哲学的。引き続きお話を伺いたいのですが、お時間になってきました。最後に、これからの未来、どんな映像クリエイティブが台頭するか、河野さんの見解を教えてください。

河野:未来というと、新しいものを作らなければならないイメージが強いのですが、僕は今まで先人が作ってこられたものをより良くしていきたいと考えています。その素晴らしい作品や文化に、テクノロジーを使って、負けるかもしれないけれども繰り返し挑戦して、5年、10年やるという感じです。

永子:国際的な活動についてはいかがですか?

川田:サイバー南無南無は、海外でウケそうじゃない?

河野:すごく行きたいです。海外でのコンテンツの出し方とか、ご存知の方がいらっしゃれば、イエスかはいしか言いませんのでぜひ教えてください!

永子:みなさんぜひよろしくお願いします。それでは最後に川田さん、〆のご発声をお願いします。

川田:スナック永子はいつももっと軽やかな会合なのですが、真面目な話をしまして。今日はスナック永子が復活ということで、永子ママおかえり! 最近、こういう場所なくないですか? もう1回やってくれてありがたいです。何か新しいことに興味があったり、表現する人が好きだったりする場所を改めて作ってくれた、QWSのみなさまもありがとうございます。

永子:みなさま、本日は誠にありがとうございました! スナック永子は2025年で20歳になります。今年は20周年に向けて、いろいろな場所でイベントを開催するキャラバンを行いたいと思っているので、改めてよろしくお願いいたします。以上、トークセッション「次世代の映像クリエイティブについて考える」、ゲストは川田十夢さんと河野円さんでした。

終わりに

「仏教は、その都度救われている人がいるからこれまで連綿と続いてきた」と仰った川田十夢さん。Open AIについても、前時代より連綿と引き継いできた映像のポエジーの存在を教えてくれました。

そのポエジーは、これまでの素晴らしい映像作品の中に数多く予見的に登場していて、現代に続く布石や道標のような存在だったのだと再確認いたしました。私たちが生きる現代社会の中で見過ごしているような出来事も、未来を予見する時代の重要な一歩なのではないか、さらに飛躍するとそれは宇宙の意志ではないかなどなど、壮大な想像に及びながら、よく目を凝らして生きていきたいと考えた次第です。

最後に河野円さんが語ってくださったように、「先人が作り出した作品や文化を、現代のテクノロジーを通じてアップデートしていく」という文化継承の活動もまた、歴史の担い手である人間が次世代に向けて、未来に向けて誠実に向き合うための布石です。いとうせいこうis the poetの「直してつぎに渡す」の歌詞を思い出しました。

我々はどんなサインを未来の人々に残せるのか。あるいは、未来の人は我々のどんな部分に布石を見出すのか。考えるだけでワクワクします。そして改めて、言語のプロンプトから映像のポエジーが生まれる一方で、よりプリミティブに言語そのもののポエジーについても思いを馳せたり。一応ライターですのでね、情報量の多い視聴覚に言語で勝負を挑むことにも大いにロマンを感じます。というわけで、映像でもなく、音声メディアでもなく、テキストでまとめるという今日日珍しい無骨なスタイルでお届けしましたが、いかがだったでしょうか。

スナック永子は、多種多様なクリエイターが集い、交流する、ハイブリッドサロンです。みなさんのコミュニケーションツールとしてご活用いただければ幸いです。2024年5月以降、さまざまな場所でイベントを行いたいと思っています。SNSなどで随時告知しますので、ぜひ遊びにいらしてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?