バイオメカニクスが洗礼されてきて球速を上げるには並進運動の力が大きくて長く出せて力積が大きい方がよいということがわかった

トップの位置からボールに伝える力も大きく長く力積が大きい方が球速が上がりやすいということはわかった。

そのためにはデッドリフトのマックスや垂直跳びの数値などのフィジカル面の数値を上げていくべきなのもわかってきて取り組んできた。

また投球フォームを解析して軸足はどのように使えばいいか捻転差は何度でたらいいか、踏み込み足の伸展加速度はどの程度でたらいいかなんかも少しずつわかってきた

さあ数値はなんとなく揃ってきた

でもそれを実際の投球動作に繋げる作業がものすごく難しいのがわかってきた。

フィジカルを上げれば勝手に球速が上がれば楽だがそんな簡単ではない。

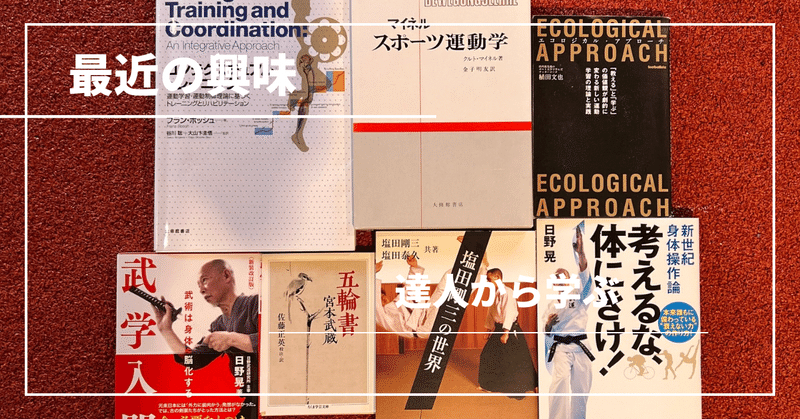

その繋げる作業をどうするかを考えていった先に運動学習理論やエコロジカルアプローチと出会った。「繰り返しのない繰り返し」

様々な状況に適応できてこその超一流なのだとわかってきた。

再現性を高めることばかりを考えてきたから衝撃だった。

毎回違う軌道で投げている、打っている。

一流は適応の一流なんだと。

そのためにはジュニアアカデミーでやっている

小中学生の時に運動スキルをあげておくということもやはり大切だと感じる。

様々な運動体験がないと適応なんでできない。

そしてその先に武道の身体操作も取り入れてみるとより投球動作に繋がりやすいのもわかってきた。「力の伝え方」という点で多いに参考になっている

今はここまで

なんとなく点と点が繋がってきた感じはある

この先まだ必ずもっと解明していくだろうけど

最近はとりあえず武術の達人達の本をたくさん読もうと思ってます。

どこかに投球動作に繋がるヒントがないかを探しながら。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?