学校支援での関係性作り

みなさんこんにちは。

小学校支援をしている。理学療法士のさいちゃんです。

新年度が始まり、わからないことや慣れないことが多く

不安を多く抱えている方もいるかと思います。

新しいことを始められている方も

「トライアンドエラー」をしていけると良いかと思います。

今回は小学校支援をしはじめて、良かったことと失敗したことを

お話させてもらいたいと思います。

2019年度からはじめた学校支援も

2024年度で6年目となります。

これまで順調に継続てきていると思っている方もいるかもしれません。

そんなことはなく、

「できたこと」ばかりだけでなく「できなかったこと」「失敗」は多々あり

ます。

今回は学校支援においての良かったこと失敗したことのお話をさせていただきます。

学校支援を始めて、

良かったことは

『自分のような専門職はあくまで学校の中で、脇役で関わる。』

『先生の肩こりや腰痛等の身体不調の予防方法を知れると喜ばれる。』

というところです。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理師等

専門家は子どもの心身の特性の見立てや分析能力は教員の先生より細かく

教員の先生が感覚的に感じている違和感や問題点を的確にとらえ

言語化できると思います。

しかし、

日々子どもに関わるのは我々専門家ではなく

担任や級外といった教員の先生や支援員の先生です。

そのため、専門家としての知識や知恵を

日々の学校生活の中に落とし込みやすい

具体的な方法の提案をすることや

『あくまで、先生ができる範囲でしてもらうこと』を大切に

脇役で関わることで、先生方に負担の少ない支援になると感じています。

加えて、脇役に徹することで、信頼関係も構築しやすかったり、

次年度などの支援の依頼など、先に繋がりやすと思います。

そのため『脇役で関わる』『先生の右腕として動く』というのは

長い目で見た時に専門家の関わり方としては、良い選択肢だと思います。

また、

『教員の先生は専門家の後ろ盾が欲しいと感じている。』

『違った視点で子ども達をみれる職種を欲している。』

というところも思いとしては持っている先生方も多いと思います。

『先生方の肩こりや腰痛等の不調に関する予防法を知れると喜ばれる』

この点に関しては、

子どもの支援の方法だけでなく、教員の先生自身も不調になりやすい様子がみられます。

先生方の働き方を見ると

朝7:30~8:00ぐらいには学校に来ており

子どものいる15:30ぐらいまでは休む暇なく動いています。

それから、デスクワークで採点・ノートの点検作業や学級だより、授業の資料作成などをしたり

会議をしたりして、遅くまで仕事をされています。

このような状況ですと

先生自身も体に不調を抱えやすいと感じます。

そのため『肩こり』『腰痛』『頭痛(緊張性)』などの予防方法や

姿勢を修正するストレッチ方法等をお伝えして喜ばれております。

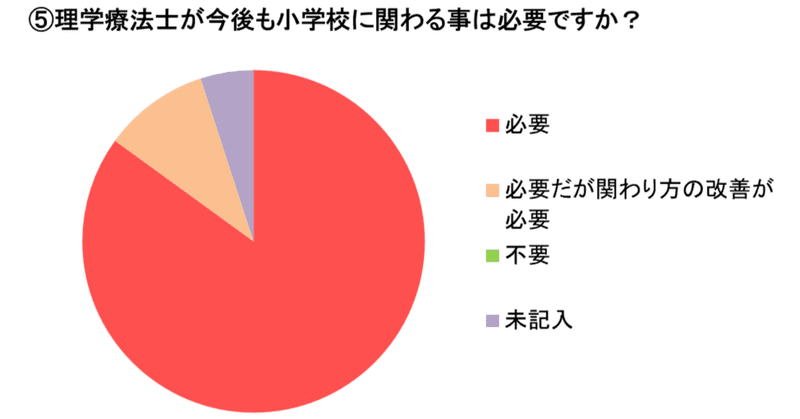

現に、先生方からのアンケートで『腰痛や肩こりなどのセルフケアを知りたい』という項目にも多く票数がありました。

学校支援で大きく失敗したことは

感じた事や子どもの課題点をこちら主導で全て話してしまったこと。

専門外のことを「わからない」と素直に伝えすぎてしまったこと。

先生の許可を得ずに勝手に授業をみてしまったこと。

です。

学校支援を始めたばかりの時に

熱心な先生に感じた事や子どもの課題点を共有した際に

こちらが思ったことをこちら主導ですべてお話をしてしまい、

先生を気持ち的に余裕がなくなり、追い詰めるような状況になってしまったことがありました。

『大丈夫です。助かります。』とおっしゃっていただいても表情やその後のクラスの様子では余裕があまりない様子になってしまっていました。

そのため、先生方にあわせた支援の情報の共有をしていくことが大切だとも実感し、反省点となりました。

また学校全体が受け入れが良くても、

先生個人では不快に思ったり、

教員ではないものが様子を見ることに対して嫌悪感を抱く先生もいらっしゃいます。

『部外者が勝手に入ってきて何を見てるんだ!』

『こっちは忙しいのに勝手に見て、勝手に出ていってなんなんだ!』

と実際にそのように感じた先生には不快な思いをさせてしまい、

怒られたことがあります。

こちらに対しても、先生方個人の考えや価値観を大切にしながら

関わっていく必要があると反省しました。

学校支援をすると

以上のようなことが起こる可能性が大いにあるかと思います。

程よい距離感を保ちながら、

先生方の良き理解者になれると良いかと思います。

先生たちと信頼関係をもつにあったって

どのような状況から関わっていくことが良いかを

有料にてお話させていただきます。

ここから先は

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?