50代からの登録養成課程 最近のBSJ(ブルシットジョブ)について

これまで社会人として25年以上1つの会社に所属してきましたが、どうしても組織の中で仕事をしていると出てくるのがBSJ(ブルシットジョブ)。

否定するわけではありませんが、できれば無くしていく方がネガティブな感情になる人が減ると思います。

今回は今後、副業、独立をしていくことを夢見ながら、これまでの会社人生で体感したBSJについていくか回顧してみようと思います。

書籍としてはいくつかあるようですが、こちらが有名です。

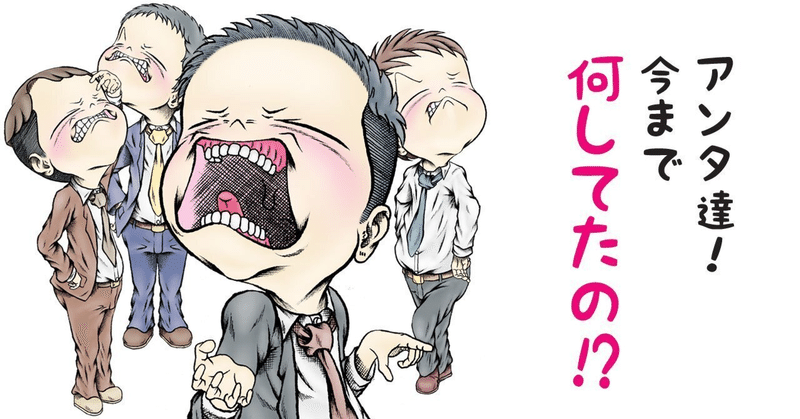

ブルシット・ジョブとは

上記からの引用となりますが、ブルシット・ジョブの最終的な実用定義とそのパターン類型として、以下の通り記載されています。

◆ブルシット・ジョブの定義

ブルシット・ジョブとは、被雇用者本人でさえ、その存在を正当化しがたいほど、完璧に無意味で、不必要で、有害でもある有償の雇用の形態。

とはいえ、その雇用条件の一環として、本人は、そうではないと取り繕わなければならないように感じているもの。

◆主要5類型

1. 取り巻き(flunkies):

だれかを偉そうにみせたり、偉そうな気分を味わわせたりするためだけに存在している仕事

2. 脅し屋(goons):

雇用主のために他人を脅したり欺いたりする要素をもち、そのことに意味が感じられない仕事

3. 尻ぬぐい(duct tapers):

組織のなかの存在してはならない欠陥を取り繕うためだけに存在している仕事

4. 書類穴埋め人(box tickers):

組織が実際にはやっていないことを、やっていると主張するために存在している仕事

5. タスクマスター(taskmasters):

他人に仕事を割り当てるためだけに存在し、ブルシット・ジョブをつくりだす仕事

My ブルシット・ジョブ

私のこれまでの業務においても、他の部署の社員からしてみれば、私の業務でもブルシット・ジョブと思われてしまうかもしれないもので思い当たらるものがあるので、いくつか記載したいと思います。

1:取り巻き型

部署を超えて何か依頼をしたり、依頼されたりする際に、そのMTGへの参加や文書について、相手側の責任者として、一定のランクの人を求められたりして調整をすることがありました。(最近は無いですが。。。)

役職をそろえるとか、社内で意識しなくても、、、と思いますが、同じ様に組織的な機動をするには合わせて議論をするべきという意見もまた根強くあるのだろうと思います。

どちらにせよ、そのために調整をしていたことを振り返ると、これは「ブルシット・ジョブ」だなと感じています。必要なんですけどね。

2:脅し屋型

予算取りのところで、これ以上削減できないと言ってまだ削減の余地があったり、営業側がこれ以上収益拡大は見込めないといいながら、実は大きな営業案件を隠し持っていたり、、、、。計画の段階で社内で予算交渉や売り上げ計画の交渉をすること自体は、ものすごい付加価値を生むものでもなく、「ブルシット・ジョブ」だなと感じています。必要なんですけどね。

3:尻ぬぐい型

ありますが、こればっかりは生々しくて割愛ですかね。なぜここまで尻ぬぐいをするの?相手方毎年どう思っているの?と思う業務は全て、特定の人からすると、重要な仕事なのかもしれないですが、実行を担う人からすると「ブルシット・ジョブ」だなと感じています。必要なんですけどね。

4:書類穴埋め型

とある申請で、複数部署の承認が必要なうちの1つになったことがあります。件数が多くなると機械的に承認していた時もありました。全員の承認が必要という目的と手段がごっちゃになり、単に承認ボタンを押すだけの仕事は「ブルシット・ジョブ」だなと感じています。必要なんですけどね。

5:タスクマスター

資料のための資料で対外的に付加価値を生まないレポーティングを依頼したり、何を幹部から聞かれるかわからないから、全部こたえられるようにと細かいQ&Aを事前に取りまとめたりしたことがありますが、こういった仕事も「ブルシット・ジョブ」だなと感じています。必要なんですけどね。

いかがでしたでしょうか。

私は少し強引に5類型のブルシット・ジョブを出しましたが、皆さんの中にもどれかの型で経験はあるのではないでしょうか。

これから中小企業診断士として独立をした際には、「ブルシット・ジョブ」自体は完全に否定をできませんし、無くなるものとは思いませんが、小さく独立をしていく際には「ブルシット・ジョブ」と思うふるまいで相手に何か無駄なことを求めること無く、付加価値の高い仕事と成果を創出していくことを心がけたいと思います。

最後までご覧くださりありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?