- 運営しているクリエイター

記事一覧

SDGs史#17 Goals 1が「貧困をなくそう」なわけ

『ボヘミアン・ラプソディー(2018)』をご覧になりましたでしょうか?

ライブエイド(1985)でのQueenのパフォーマンス、そして、そこに至るまでのフレディ・マーキュリーのナイーブな軌跡を描いた名作ですよね。

映画を前振りに話をすすめますライブエイドは、20世紀最大のチャリティ・イベントと称されます。「1億人の飢餓を救う」をスローガンとし、「アフリカ難民救済」を目的としたものです。

当時、

【SDGs史】50年にわたる物語りの芽 70年代前編

環境省の白書でもSDGsの説明は、1972年のストックホルム人間環境会議から始まります。そこが起点です。そこから持続可能な開発という考え方が生まれ、アジェンダ21(1992年)、MDGs・ミレニアム開発目標(2001年)をへて、SDGs・持続可能な開発目標(2015年)に発展しました。

今、noteでSDGsがあふれています。

50年前、どんな物語りがあったのでしょうか?

歴史を知ると今

科学はSDGsと脱炭素に貢献できるか?

noteの5つの記事をひとつのメッセージとして、まとめなおしました。これは、真鍋淑郎さんが「コンピューターを使った地球温暖化などを予測する手法を確立したこと」を理由にノーベル物理学賞を受賞したことへの、お祝いを込めていることが一番にあります。本当に、おめでとうございます。

吉報をうけて環境問題において、科学が社会にどう貢献しうるのか?を自分なりに再整理しようとしました。

結論を書くと、

SDGs#15 真打登場 SD・持続可能な開発って、なんじゃい。 白々しさは行動と言語化で吹き飛ばす

いよいよ、真打・SDGsの「SD=Sustainable Development」ことサステイナブル・ディベロップメント(持続可能な開発)の登場です。17のGoalsは、SDを達成するために設定しているので、この言葉を納得できる、ふに落ちるかは大切なことです。

だからといって、SDってこういう意味なんですよ、と解説しても、へぇ~~~~~~~、ナルホドねとなるか、ますます分からん!となるか、そ

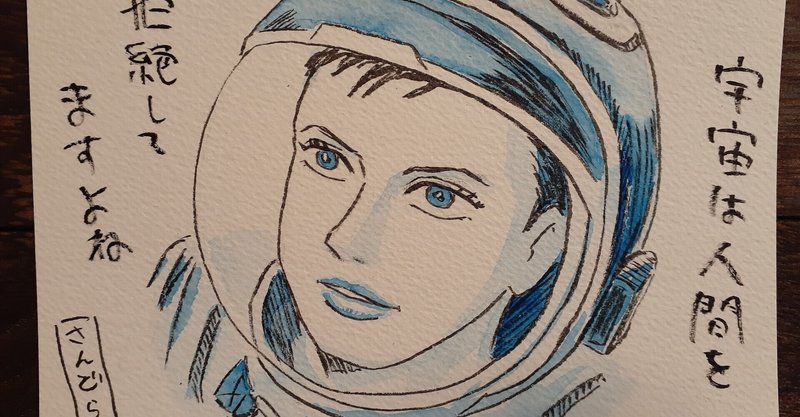

SDGs史#14 『成長の限界』とテック企業が宇宙を目指すわけ 3/3

久々のSDGs史です。テーマは「今いる地球とフロンティア、どちらも大切」です。SDGsでは、プラネットバウンダリー・地球の境界線を科学的に設定し、その範囲内で社会を変革しましょう、という取り組みです。宇宙がフロンティアとなる世界で、今いる地球の変革がなおざりにならないことを願って記事を書きます。ようやく1970年代が終わります。

*決して宇宙開発にネガティブなメッセージを発したいのではないです

SDGs史#13 『成長の限界』とテック企業が宇宙を目指すわけ 2/3

前回の記事の続編です。『成長の限界』とテック企業が宇宙を目指すわけ、を説明していきます。

ここでいう『成長』とは、幾何級数的な成長のことを指します。書籍では、人口、食糧生産、工業化、汚染、再生不可能な資源利用のことを論じています。これらが相互に関係しあっているところをシミュレーションしたところがポイントでした。

言葉だけ見ると、経済だとGDPの成長をイメージするかもしれません。人の成長だと

SDGs史#12 『成長の限界』とテック企業が宇宙を目指すわけ 1/3

ローマクラブの『成長の限界 (The limits of Growth)、1972年』の解説です。一度は耳にした方も多いと思います。この書籍は「成長が続くと破局に向かう」という警鐘をならす報告なので、センセーショナルですよね。

それと「テック企業が宇宙を目指すわけ」がなぜ、つながるのか?

これまでのSDGs史で記事にした「境界線の中の創造性」を交えながら紹介します。本記事では、まず、書籍の

SDGs史 #3 立場の違いを表明する 「人間環境宣言」への大切な土台

うっかりと下書きに置き去りだったSDGs#3を発信します。

「Sustainable Development・持続可能な開発」の「開発」が意味するところを少し掘り下げていきたいので、その布石です。

1972年のストックホルム人間環境会議の成果は何だったのか?

元上司が、会議の参加前後の日本の環境行政を振り返った書籍でまとめてくれています。それを足掛かりに自分の言葉で書き留めます。

SDGs史 #9 テックよ、お前もか。

SDGsのロゴのデザインと教育のお話を記事にすると書きました。その前に、少しスパイスを利かせておきたいとこの回を入れ込みました。時代の潮流を観察するには、大切な前振りです。

このところ北欧を取り上げています。でも、もう一つ1970年代に変貌を遂げた国があります。それがアメリカです。いくつか話題を提示し、エコロジーとテック企業をつなげていきます。

以前、スティーブ・ジョブズとSDGsを取り

SDGs史#8 70年代 エネルギーの選択 日本とデンマーク 2/2

なぜ、デンマークが世界SDGsランキング1位になったのか??

なぜ、日本が「化石賞」を受賞したのか??

SDGs史#7にて、日本とデンマークのエネルギーの構成の違いを記事にしました。この記事では、70年代から今に至った歴史の種明かしを試みます。ザクっとですが、物語り的に書きます。

日本とデンマークの違いは、現在を考えるうえで、すごくよい事例だと思います。少し長めですが、太字のキーワードだけ

SDGs史#7 70年代 エネルギー選択の分かれ道 日本とデンマーク 1/2

『アナと雪の女王1, 2』どちらも大好きです。最近、家具を見に行くと北欧デザインが流行っています。どちらも、日本の自然観、感性にあっていると思っています。

SDGs史では、北欧が舞台となったお堅い話をしています。先端をいく北欧に親和性を持ちつつ、顕著に学ぼうを基本姿勢に記事にしています。

さて、1970年代のエネルギー選択が、国のその後を大きく左右していた、というお話です。ストック