早大入試で不正をした受験生が読み切れなかったもの(1)【マーク式問題に潜む落とし穴】

今春の早稲田大創造理工学部の一般入試で、スマートグラスという電子機器を使って入試問題が流出する問題が起きたようです。

男子受験生は当時、都内の私立高校の3年生で、警視庁戸塚署の任意の調べに「共通テストの結果が悪く、志望していた国立大学に落ちた。他の大学も落ちることが不安で、不正を思いついた」と供述。

取り調べでの供述には、追い詰められた受験生心理が滲んでおり、行為そのものは容認できる点は全くないものの、動機の面で理解できる面もあります。

ただ、この受験生、あることを読み切れなかった点が問題なのではと思います。

24年度の早稲田大創造理工学部化学の問題はこちら

https://www.waseda.jp/inst/admission/assets/uploads/2024/04/262728_2024_ippan_butsuri-kagaku.pdf

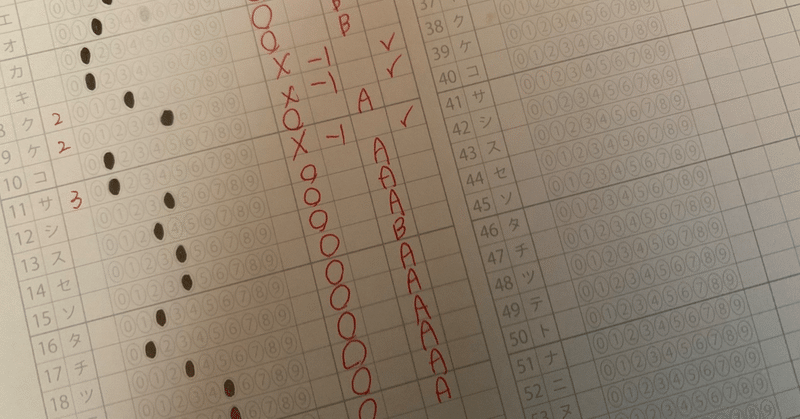

早稲田大の化学は、マーク式と記述式の併用で、恐らく受験生は、マーク式の問題を解いてもらいたいという意図があったのではと思います。

(答えを教えてもらうという点からもマーク式の問題ではとみています)

受験生にありがちなことですが、マーク式だと問題が解きやすいと勘違いする人がいます。選択肢がヒントになることもあるからです。

ところが、実際にはそうでないことも多いのがマーク式問題の落とし穴です。理由としては、まず選択肢は巧妙につくられている点が大きい。受験生のしがちな間違いもきちんと反映されています。また、問題によっては選択肢を見るとかえってわからなくなる問題もあります。

何よりマーク式の方が答えやすいという心理的な緩みがかえって正解に到達できなかったり、問題が難しく見えてしまうこともあります。

不正をはたらいた受験生は、マーク式問題を解いてもらおうと思ったのであれば、そのことそのものが読み違えてしまったのかなと思います。

この不正の問題、いろいろ示唆に富むものかなと思っています。もう少し掘り下げてみたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?