仕掛けが楽しい「屏風絵」の魅力について

美術やデザインが好きな自分なんですが、どちらかというと近~現代中心だったりするのです。

なので、若かった頃は、昔の日本画とかの魅力には今ひとつピンと来なかったんですよね。

文化財としての意義はあっても、アートとしての創造性には乏しいなんて思ってたりしたのです。

そんな若かりし頃の自分の考え方が一変したのは、ある学芸員さんに教えてもらった一枚(正式には一双)の屏風絵の仕掛けなんです。

今回は、その「屏風絵」の仕掛けについて ”note” していきたいと思います。

+ + + + + +

<屏風絵>

風除けや視線をさえぎるための室内調度品である「屏風」を装飾する画のこと。

かれこれ30年ぐらい前になりますが、ある美術館の学芸員さんとお話しする機会があって、その時、教えてもらったのが、屏風絵の見方だったのです。

「屏風絵」は、立てて鑑賞することが望ましい。

もともと「屏風」は、ジグザクに角度を付けて立たせることで自立する調度品です。

なので、絵師としては、立てた状態を踏まえて構図や構成に工夫しているということなのです。

まあ、当たり前と言えば当たり前なんですが、当時は、「屏風」なのか「ふすま」なのか、ぱっと見分からない展示のされ方をしていたものも多かったんですよね。

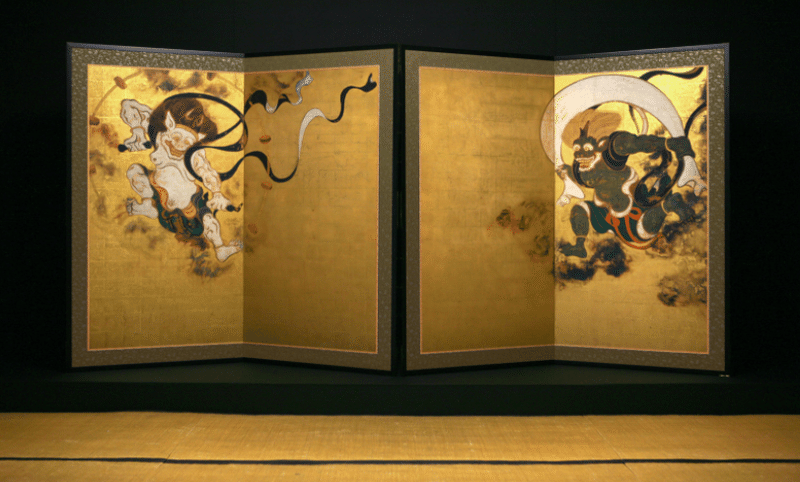

試しに見せてくれたのが、俵屋宗達の「風神雷神図屏風」のポストカードを「屏風」のように折ってくれたものでした。

もともと、横移動視点の”風神”に対して、”雷神”は上下移動気味の視点で描かれていて、その視点の変化が絵全体に動きを与えていると言われています。

それが、屏風を立てた時にできる奥行きの中で観ると、より、風神と雷神の対峙性が際立つように感じたんですよね。

あ、なんか面白いかも...

それまで、あんまり興味の無かった「屏風絵」が、急に魅力的に感じてきた瞬間だったのです。

以前、根津美術館で、尾形光琳の作品を観る機会がありました。

この美術館には光琳の「屏風絵」がたくさん所蔵されてるんです。

尾形光琳の「燕子花図屏風」

豪勢に使われた金箔と藍と緑のシンプルな色合いが美しい作品です。

この右隻では、燕子花がジグザクに配置されているのですが、屏風として立てた時のことを想像すると、緻密な計算で考えられた構図っていうのが分かるんですよね。

手前から奥の方に立ち並んでる燕子花が、より奥行きを感じさせるような構図になってるんですよね。

シンプルな中にも仕掛けがある。

こういうのが光琳のすごさなんだと思うのです。

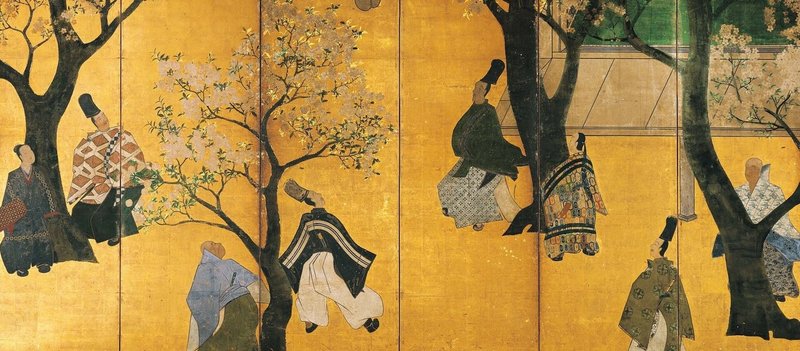

もう一作、尾形光琳の「桜下蹴鞠図屏風」

この右隻では蹴鞠をしている様子が描かれています。

画面の中では、真ん中辺(左から3枚目)の上部に小さな蹴鞠が配置され、4本の桜の樹に2人ずつ、空に上がった蹴鞠を見上げている人物が描かれています。

題材や構図も面白いこの作品なんですが、なんとなく、屏風として立てた時の様子が想像できませんか?

自分が観た時は、屏風の中に蹴鞠のフィールドが見えるような気がしたんですよね、すごい空間的な作品なんです。

屏風として立てた方が、樹と人物の位置関係、そして蹴鞠を見上げる視線が際立ってくる感じなのです。

尾形光琳の仕掛けって、ほんと面白いんですよね。

今回、紹介してる光琳の「燕子花図屏風」と「桜下蹴鞠図屏風」は、どちらも2曲一双の右隻部分で、同じ大きさで別構図の左隻とペアになってるんです。

その左隻と右隻の関係性にも仕掛けがあって、観てると、あっという間に時間が経ってしまったんですよね。

自分の行った根津美術館には、他にもいろんな「屏風絵」がありましたし、地元の美術館にも、「屏風絵」が所蔵されてると思いますので、観る機会があれば、ぜひ、学芸員さんが自分に話してくれたことを思い出してもらえればと思います。

もちろん、あんま仕掛けの無い作品もありますが、光琳のような空間的な構図の仕掛けや、いろんな視点から見られることを意識して、どの角度から見ても大丈夫な構図にしてたりと、いろんな発見ができると思います。

多分、自分みたいに、日本画に興味が無かった方でも、ちょっと面白く観ることができるんじゃないかと思いますよ。

庭園も建物も素敵な居心地のいい美術館です。

早く、世の中が落ち着いて、ゆっくり鑑賞できる日が来て欲しいですね。

*