「中小企業診断士 2次試験」の記録と結果

初めてのR5年の2次試験を受けた感想と結果、当日の過ごし方などを書いて行きます。まず最初に、解答用紙のメモ等もお見せできる内容ではなく、2次試験の再現答案は作成できておりません。そこまで手が回りませんでした。そのため、各事例ごとにどのようなことを考えながら、解いていったのかを書いていますが、2次試験についてどんな感じで立ち向かったのかを感じ取れてばと思いますが、お時間のある時に読んでいただければと思います。

事前の準備

前日の過ごし方

試験前日は、今までの勉強内容の振り返りと体調管理に徹しました。

事例1〜3のファイナルペーパーの読み直しと事例4の振り返りを行いながら、いつも子供と共に10時くらいに寝ているので同じくらいの時間に寝ることを心がけましたが、やはり緊張しているのでなかなか寝れない。ただ、寝れなくて頭が働かないのだけは厳しいので、できるだけ早く寝るようにしたほうがいいです。私は結局、12時くらいまで寝付けなかった。

当日の過ごし

当日 6時ごろに起床。通常の仕事の起床時間。

それほど眠気もないので、通常通りの朝ごはんを食べ、出発の準備。

1次の時の電車トラブルもあったので、早めに家を出ました。

試験会場は 1次試験と同じ 大正大学 ルートは問題なし。

昼に食べるおにぎりと間食用のチョコレート類、お茶を買いながら、特に問題もなく予定通りに試験の1時間ほど前の8時半ごろに会場に到着。

試験会場は一番大きな体育館みたいな会場で受験生の数が多い。

そして皆さん頭良さそうで、準備万端な感じ。人によっては置き時計を持ってきていたりとその準備の良さにちょっと圧倒されそうになりました。しかし、やってきた事をなんとか発揮できるように試験開始までファイナルシートを見なが気を落ち着けていました。

2次試験 筆記試験

2次試験 筆記試験

事例1は蕎麦屋の経営統合後の組織・人事改革、競争戦略と成長戦略についての問題。

まずは与件文の最初と最後を読み、そして設問を読む。

今回は経営統合みたいだが、蕎麦屋が対象というところで、ちょっとびっくり。蕎麦屋同士の経営統合の事例? そんなに規模が大きくないだろうし、家族経営が多そうだし、アルバイトだろうしと思いながら、与件文を読み始めました。

与件文のSWOT分析を行う際にトラブルが発生。

(完全に自分の落ち度)

これまで2次試験の勉強もほとんどiPadで行なっており、事前に紙でもテスト的にはしたつもりだったのですが、蛍光ペンの色が見にくい。

これは使えないと、急遽第二の選択肢として用意していた フリクションの4色ボールペンに変更して与件文を行う方式に変更。(焦りました)

焦りはしたものの、とにかく問題を解いていくしかないため、気持ちを切り替えて問題と向き合いました。

全体として意識したことは、2次試験の勉強でのおこなっていた内容ですが、

・設問間に一貫性のある解答とする事

・与件文から出来るだけ抜き出す事

・強みと成功体験を元に解答をまとめる事

に注意しながら回答をまとめていきました。

事例2は 野球専門用品店の販売戦略のマーケティング戦略についての問題

まず、サブスクかけませんでした。頭には思いついたものの、新しいプライシングの流れってサブスクは新しいのか?と悩み、野球用品とサブスクが頭の中で合致しなかったので記入せず、中古販売的な内容を書いていました。中古はもっと新しくないですね。実際、野球用品のサブスクあるんですね。

超野球専門店CV

オンラインコミュニケーションや女子の野球メンバーの募集についても、だなどこでしっかり書くことやサブスク以外のポイントは押さえているかと思いますが、設問間の一貫性のある回答がうまくできなかった。あまり書けていない感覚でした。

事例3は コロナ後の業務用食品製造業の人員不足・コスト増加・自社製品開発・設備投資の判断

私の仕事が食品・食品添加物系の会社で購買業務を行っており、今回の業務用食品製造業は馴染みがある業種だったので、通常の業務と照らし合わしながら与件文を読んでいきました。ただ、頭によぎったのは、本業と近い事例が出た場合、与件文にない内容を書いて失敗することが多いらしいので、与件文に忠実にを意識して注意しながら解答を進めていきました。

それにしても通常仕事で行っている、HACCPとか交差汚染とかの用語が出てくると馴染みがあります。

ただ、今回の与件文の内容は、強みと弱みの分け方が難しい。強みとも取れるし弱みとも取れる部分がありましたが、これまでの仕事の考え方を用いて、強みは①多品種少量受託製造体制、②マネジメントに熟知した現経営者と工場管理者の経験とした。ちなみに設問にはありませんが、販売先ごとに製造設備をわけている点は弱みで考えていました。調理場の考え方から食品工場としての多品種を作れる体制にシフトするように提言すべきと読み取りました。

第5問の工場増築については妥当であると解答。留意点は、上記の食品工場としての多品種を作れる体制と絡めました。

事例4は 化粧品・サプリの企画開発企業の製品の生産中止判断、設備の投資判断

最後の試験となると脳みそぱんぱんですが、気を引きしみて望む。

事例4は化粧品やサプリメントの企画開発企業、こちらも少し現在の仕事に関わりがあるため、与件文の内容としては読みやすいのですが、結局は財務会計の問題です。

・計算間違いを減らすように丁寧に計算する事

・計算式は全体像の絵を描くことで理屈はわかっていることを表現する事

・与件文の内容を元に判断する事

を心がけました。

2次試験 筆記試験を終えて

初めての2次試験 予想以上に脳みそが疲れ果て、帰路に着いたのを覚えています。試験終了後の感想としては、絶対受かってない。

来年に向けてどうしようかと言う感想でした。

終わった事なのでどうしようもないのですが、こう書いておけば良かったとか、あそこミスしたとかを考えていました。

それでもなんとか合格していることを願っていました。

予想得点をあげておきます。

事例1 50

事例2 60

事例3 65

事例4 65

総点数 240

2次試験 筆記試験終了後

ちょうど試験から1週間経った時にずっと勉強に使っていたiPadが突然壊れて、勉強もストップしてしまい、やることができず、来年に向けて事例2の岩崎先生の本を読み、来年に向けた準備をしてました。ただ来年2次試験を受けるのか、養成課程に行くのかも考えながら時間が過ぎていきました。

2次試験 筆記試験の結果発表

買い直したiPadが到着した1月上旬、気持ちは来年の二次試験に向けて準備をするために、色々と情報収集をしていた。

2024年1月12日は、筆記試験の結果と口述試験を受験する資格を得た受験番号が発表される日です。

合格は難しいと思いながらも、可能性はあるからとWEB上で番号の確認を行ったところ、まさかの合格でした。会社で見ていたのですが、結果発表を見てからは仕事が手につかず、1日が過ぎていきました。

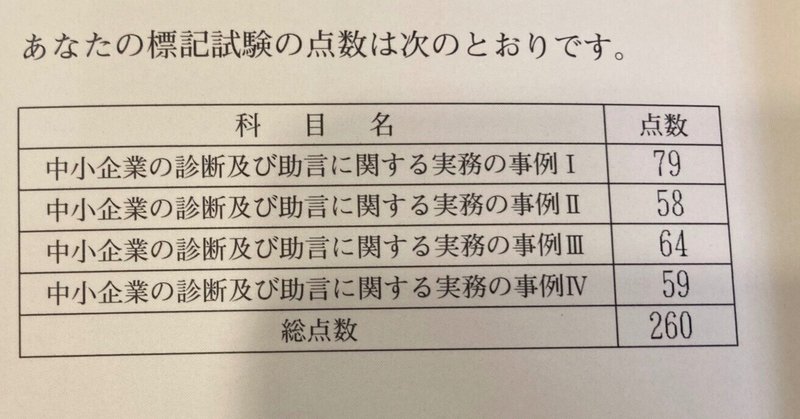

点数は口述試験後に届いたのですが、ここで書いておきます。

予想 → 結果

事例1 50 → 79

事例2 60 → 58

事例3 65 → 64

事例4 65 → 59

総点数 260 ※ボーダー240点、+20点

事例1が最も点数が取れていました。1番焦って書いた内容です。強みと成功体験、設問間の一貫性が点数につながったのがよかったです。事例2と事例3は予想に近かった。事例3は本業に近い業界だったので、60点を超えていてよかった。事例4はもう少し点数が取れていると思っていたのですが、計算間違いもあったので、この点数でも十分な点数です。財務会計はもう一度勉強し直そうと思います。

2次試験 口述試験について

1月12日に筆記試験の結果が出てから、10日後の1月22日に口述筆記があります。まず、筆記試験が合格するとは思っていなかったため復習を全くしていません。合格率は99%以上としても、ちゃんと準備しないのは気持ち悪いので、急いで与件文の読み直しと聞き流しを行い、頭に叩き込み、色々な想定問題を解答して準備を進めました

口述筆記当日は緊張しましたが、なんとか質問には答えることができました。面接官もいい印象だったので大丈夫そうです。これでようやく試験としては終了です。その後、Xで繋がっていただいた方々と会うことができ、本当にホッとした1日でした。

読んで頂きありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?