「最速」で問題を解決する方法

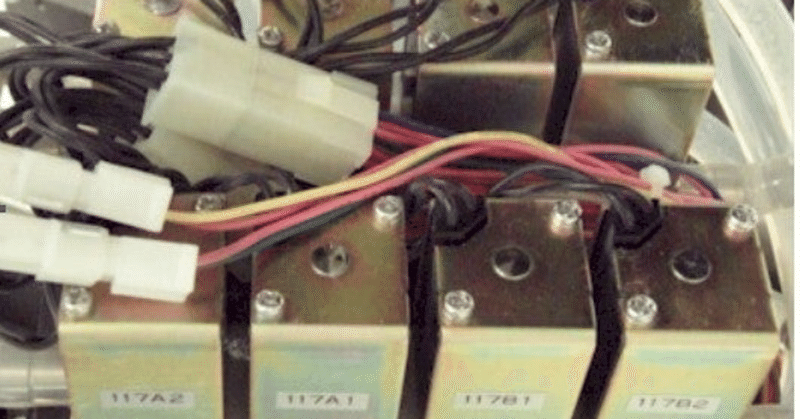

研究室の学生が実験で使っているある装置がうまく動かないと私のところに相談に来ました。いつもどおり装置を操作しているのに、思った通りに動いてくれないというものでした。どうやら、装置に不具合があるようです。手順を間違えて壊してしまったわけでも無さそうでした。実験で使っている装置は手作りのものもあるので、どうしても不具合が発生しやすいのです。

よくよく話を聞いてみると「□□と○○と△△を試したのですが、装置がうまく動いてくれません・・・もうかれこれ1週間やっているのですが・・・」というのです。

なぜこの学生のアプローチではなかなか問題解決できないのでしょうか?

***

答えは「解決方法を先に探そうとしているから」です。

このようなことは普段生活していてもよく見舞われます。たとえば「スマホが充電されない」という問題を考えてみましょう。

皆さんでしたらまず何を試すでしょうか?「充電器が古くなっているから、モバイルバッテリーで充電してみよう」とか「USBケーブルが断線しているように見えるから、他のケーブルに変えてみよう」など考えると思います。

「スマホが充電されない」という問題の場合にはそれほど時間をかけることなく解決することでしょう。それはなぜかというと私たちは無意識にある3つのステップを踏んでいるからです。

そのステップを説明します。

ステップ1「情報収集」・・・ステップ2の原因特定のための手がかりを探します。上の例では「充電器が古くなっている」「USBケーブルが断線しているように見える」という部分です。

ステップ2「原因特定」・・・ステップ1で収集した情報(=手がかり)を元に本当にそれが原因であるかを判定します。モバイルバッテリーで充電できれば充電器が壊れていることが分かりますし、他のケーブルに変えて充電できれば、ケーブルの不具合であることが分かります。

ステップ3「対策実施」・・・もし充電器が原因であれば、充電器を新しいものに交換する、ケーブルが原因であれば別のケーブルを交換する、だけです。ステップ2で原因が特定されていればステップ3の方法は自動的に決まります。

さて、「スマホが充電されない」というケースではすぐ解決することができるのに、この学生はなぜ実験装置の場合にはなかなか解決することができないのでしょうか?

これはスマホの場合には「充電器」「ケーブル」「スマホ」という原因となりうる構成要素が3つで、それらの原因特定が簡単(他のものと取り替えて見るだけ)であるのに対して、実験に使用する装置の場合には構成要素が多く、さらに原因特定が難しいからです。

(厳密には充電器やスマホは多くの部品からできているのでさらに細かく分解できますが、どの部品が壊れているか分かっても、修理に出さないといけないので、これ以上細かく分解して考えるのは意味がないです)

特に「原因特定」の手段がわからないときにはこれをスキップして「対策実施」を先に試しがちです。これは非常に非効率です。

例えば、A・B・C・D・Eの5つの構成要素からできている装置があったとしましょう。これに対して取れる対策は31通り(2の5乗マイナス1)です。たとえば、C・Dの2つに不具合があったとしたら、たまたまこの2つに対して対策をした場合に問題が解決されます。しかも問題解決というのは構成要素の交換や修理をすることになるので、時間も費用もかかります。

もし、ここで原因特定を先に行えば、A〜Eそれぞれが正常動作しているか否かを調べれば済むので、非常に簡単です。

さらに、ステップ1の情報収集によって、原因特定の手数を減らすことができます。それぞれの構成要素を観察したり、得られる結果を分析したりして、A〜Eの構成要素のうち、どれに不具合があるのかアタリをつけます。不具合がある可能性が高い構成要素から順に、その構成要素が正常動作しているか調べていき原因特定をします。

これをスマホの充電のケースで実践してみると以下のようになります。

ステップ1「情報収集」・・・充電器、ケーブル、スマホを観察し、壊れていそうな部分がないかアタリをつける。

ステップ2「原因特定」・・・充電器から適切な電圧が出ているか測定する、ケーブルが断線していないか確認するなど。

ステップ3「対策実施」・・・原因となっている構成要素を交換または修理する。

言われてみれば当たり前のことなのですが、装置が複雑になればなるほど、不思議とこれができなくなります。その理由は「情報収集」と「原因特定」に一見手間がかかるように見えるからです。

「情報収集」には、これまで装置の観察や得られた結果の分析といった、遠回りのようなプロセスが含まれます。特に正しく得られていない結果を見つめ直すのは無意味に見えてしまうというのもあるでしょう。

「原因特定」をするには、それが原因であるかどうかを確かめるための、道具や知識が必要になります。スマホの例では、電圧を測定するための装置が必要になります。業者に検査を依頼することも必要になるでしょう。

さらに学生の場合は経験が浅いこともあるので、このような抽象的な話をしても、なかなか聞き入れてくれない場合もあります。そのようなときにはこのような例え話をします。

「もし、あなたがお腹が痛くなって病院にいったとしましょう。医師はまず何をしますか?問診や検査をが先ですよね。原因がわからないまま薬を出されれたらどうでしょうか?手術をしましょうと提案されたらどうでしょうか?」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?