記事一覧

ラスコーリニコフの孤独―『罪と罰』私論―(7)

アリョーシャの絶望と再生ドストエフスキーは『罪と罰』において「神をつうじた人間どうしの絆」という観念を暗示していた。そのような仮説への確信をさらに深めてくれる情景が『カラマーゾフの兄弟』の一場面に描かれている。

それは、カラマーゾフ家の三兄弟の末っ子、アレクセイ・カラマーゾフ、すなわちアリョーシャにとってのクライマックスと言える場面である。

修道院に暮らす若き修道僧のアリョーシャは、自らの師で

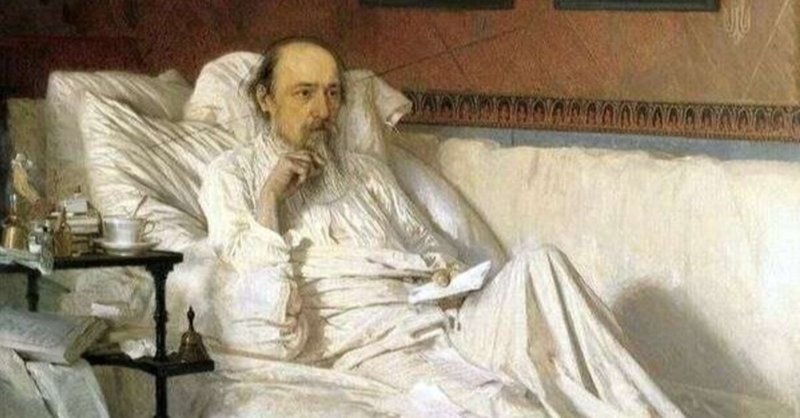

ドストエフスキーのプーシキン論―『作家の日記』より⑯―

『作家の日記』は1877年12月号をもっていったん休刊し、作家は1878年から最後の大作『カラマーゾフの兄弟』に集中することとなる。以後、『日記』の刊行は1880年に一度だけ発行された特別号と1881年1月の復刊第一号との二号分を残すのみである。

前回の投稿(『ネクラーソフの死』―『作家の日記より』⑮―)の末尾に、筆者は上のように記した。

今回は残された二号のうちのひとつ、休刊中の1880年8月