三沢市寺山修司記念館へ

5月5日、青森県三沢市にある「三沢市寺山修司記念館」に行ってきた。

私にとっては、今回が初めての訪問。夫にとっては今回が二度目の訪問だった。

劇作家、脚本家、映画監督、歌人、詩人、俳人、評論家、エッセイスト。

多くの分野で活躍し、職業を問われると「職業は寺山修司です」と答えたという氏の作品に私が初めて触れたのは高校時代、音楽を通してだった。初めて聴いたのは、カルメン・マキの「時には母のない子のように」だったと思うのだが、詩の世界に引き込まれたのはその後に聴いた浅川マキの「かもめ」だった。

とはいえ、その詩の世界には魅了されたものの学生時代に「書を捨てよ、町へ出よう」を読んだ際には正直あまり共感出来ず(近年読み返した際はまた違った印象を受けたのだが)若い頃の私は彼の熱心なファンでは無かった。

私が彼の遺した作品や言葉にあらためて興味を持ち、その著書等を積極的に手に取るようになったのは、自分自身の年齢が彼の年齢を追い越してしまったここ数年のことである。

偶然ではあるのだが、私と夫が訪問する前日の5月4日は、寺山修司の命日だった。

駐車場に車を止めると、前日に開催されていた「寺山修司記念館フェスティバル2024春」の際に使用したのであろうと思われるテントが駐車場の脇にまだ置かれたままになっていた。

周囲にはまだ桜

前日のフェスティバルでは、俳優でありミュージシャンでもある三上博史氏のライブも開催されたという。

一日違いで見ることが出来ず残念ではあったが、前日にそんな大きなイベントがあったおかげか、この日は大型連休中にもかかわらず館内もさほど混雑しておらず、敷地内の散策路(後述)に至ってはほぼ貸切状態で、ゆっくりと楽しむことが出来た。

チケットを購入すると、館内はすべて撮影自由であること(ただしフラッシュと三脚の使用は禁止)、そして展示室の机の引き出しの中に多くの展示があるので、引き出しを開けて備え付けの懐中電灯で照らして見てください、との説明があった。

新聞や雑誌の記事が貼られた短い通路を抜け、展示室へ入る。

そこは、薄暗い演劇のテントのような空間だった。

館内は、やや橙色がかった、夕暮れ時の自然光のようなやわらかな照明に照らされて、その壁には舞台や映画のポスターが多数貼られていた。

けれど「薄暗い」と感じたのは、展示室の中央に設けられた大きな舞台のためだった。

木の柱を組んだ上に作られた舞台の上には、「演劇実験室 天井桟敷」の舞台セットそのままの舞台装置。

今にも動き出しそうな人形。

そして、いくつもの「文字」。

その下の薄暗いスペースに並べられた机が、入館時に案内のあったものなのだろう。古い小学校を思わせるその机に置かれたランプの明かりと、机の上を行き来する映像とが、舞台下の薄暗い空間のあちらこちらでぼんやりと点滅する。

この空間そのものが、寺山修司の実験室。そう思った。

壁の中の小さな画面では、寺山修司がインタビューに答えている映像が流れ続けていた。展示を見ている間ずっと、寺山修司の声が聞こえている。静かな、そして標準語ではあるもののかすかにアクセントにゆらぎのある語り口に、この人がこの地で生まれ育ったことをあらためて実感する。

机の引き出しを開けてみれば、そのひとつひとつの中に、博物館の展示コーナーのように多くの作品や当時の新聞記事、遺品等が収められていた。アクリル板でおおわれており手を触れることは出来ないものの、触れるのと変わらぬほどの近さで見ることが出来る。薄暗い照明ゆえ、懐中電灯で照らしながら文字を追い机の奥の品々を見ていると、深夜に寺山修司の部屋に忍び込んでいるような気がして時間の感覚が不確かになってくる。

撮影自由、とは言われたものの、この薄暗さでの撮影はそもそも無理なのでは。

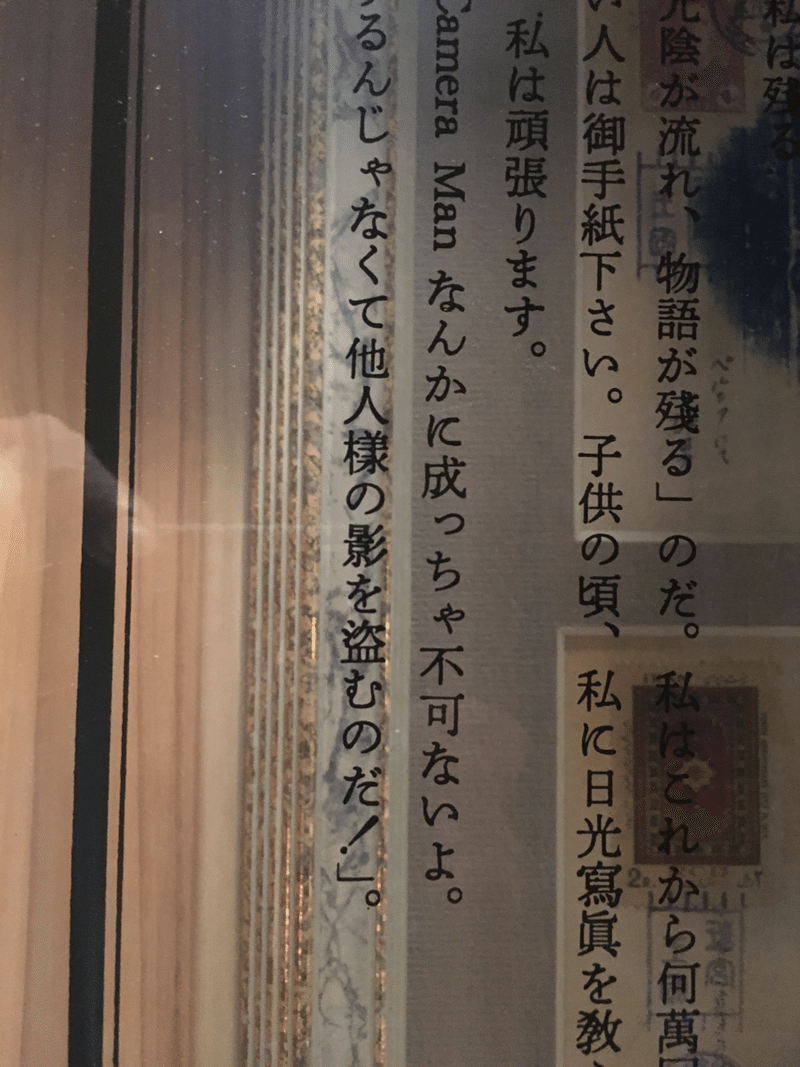

そう思いつつ、それでもやはりせっかく来たのだから後で自分自身の頼りない記憶を補うためにも撮っておこうとスマホのシャッターを押していた私だったが、ある引き出しを開けた時、手が止まった。

寫眞屋に成っても良いがCameraManなんかに成っちゃ不可ないよ。

お前は眞實に奉仕なんかするんじゃなくて他人様の影を盗むのだ!

寺山修司の言葉に笑われている気がした。

館内の写真は、それ以降撮らなかった。

記憶が薄れたならば、またここに来ればいい。そう思った。

事実、足を運んだ翌日にもまた行きたいと思ったくらい、何度でも足を運びたくなる場所だった。

三沢市寺山修司記念館のある「三沢市民の森公園」は、三沢市の小川原湖畔にある広大な公園で、敷地内にある小田内沼の畔には記念館の建設に先立ち1989年に「寺山修司文学碑」が建てられていた。

現在、記念館から文学碑までの散策路には寺山修司の歌碑が道標として設置されており、記念館の裏口からそのまま外に出て歌碑まで散策することが出来る。

ひとつひとつの歌碑を読みながら、寺山修司の愛した景色の中をゆっくりと散策すること30分程。

前衛芸術家としての寺山修司の魅力を全身に浴びるような記念館の展示とはまた別の、歌人・寺山修司の魅力をじっくりと味わうひとときだった。

散策路から記念館に戻ると、葉桜になりかけの木の下に桜の花びらが降り注いでいた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?