感情的な涙を流す生き物は人間だけ。そこに何があるのか。

神経学のブランチに、行動神経学と呼ばれるものがある。その分野には、人が泣くことを研究している人たちがいる。

1人の行動神経学の研究者が、ある日、こんな質問をされた。「先生、全く泣かない人が存在すのはどうしてですか」(質問者には全く泣かない友人が2人いるという)

研究者は、そんな質問をされて、はじめて気がついた。泣くという行為についてさんざん追求してきたが、真逆の泣かないということに対して、ほとんど興味をもってこなかった自分に。

彼だけではない。当然といえば当然かもしれないが。人間が泣くことについて学ぶ者たちの関心は、乾いた目ではなく濡れた目にばかり、向けられている。

ヨブ記16:20「私の友は私をあざける。しかし、私の目は神に向かって涙を流す」

ヨブは、サタンに打ちのめされ・3人の友人に嘲笑われた後、こう言ったと。

私の聖書解説は、わかりやすくおもしろいはず。今まで知ることを避けてきた人は、ぜひ、トライしてみて。

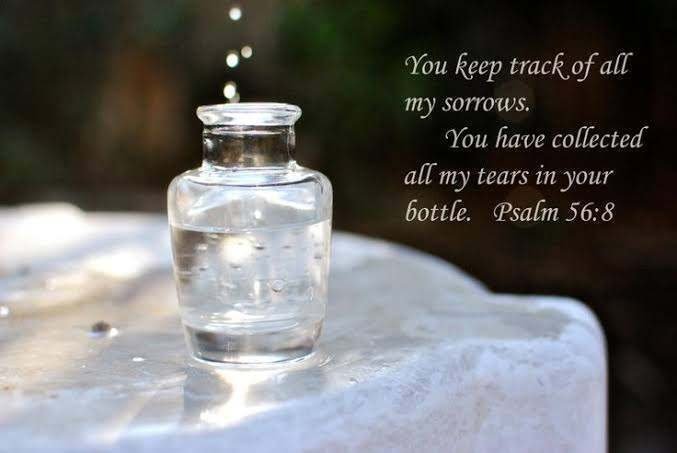

詩篇56:8「あなたは私の全ての悲しみを把握しておられる。あなたは私の涙を全てあなたの瓶に集めた。あなたはその一つ一つをあなたの書に記した」

ダビデは、ペリシテ人の捕虜になった時、こう言ったと。

涙をビンに入れる・涙を書に記載する。これらは記憶の表現である。神は私たちの悲しみを覚えていてくれる。私たちが流す涙は全て、神にとって、意味がある。そう言われても、うれしくもなんともない人へ。言いかえよう。

君が泣いている間。友達は、何も聞かず言わず、ただそばにいてくれた。

「好きだったのにな……言っちゃった後泣けてきた。また涙目のあなたを見て、笑って泣いた」

信仰をもつ人の信仰対象を軽んじるのは、あなたのこのような友人がけなされるのと、似ているのだ。置きかえてイメージしてみると、自然と気をつけたくなるだろう。

つい、宗教の話に寄り道してしまった。続きを書く。

医学の父と呼ばれるヒポクラテスが生きた時代、心が涙の引き金になると考えられていた。

1600年代には、感情が心臓を熱し、心臓は自らを冷やすために水蒸気を発生させるーーという説があった。心臓の水蒸気が頭部にのぼり、目の近くで凝縮して、涙となって出ていくのだと。

1662年に、デンマークの科学者が、涙腺から涙が出ることを発見した。その学者は、涙は単に目をうるおすためのものだとした。

ダーウィンは、感情的な涙には目的がないと、断言していた。

彼が1872年に示した具体的な内容は、こうだ。「涙を流すのは偶発的な結果である。眼球の外側を打った時に涙が分泌されるのと同じように、無目的なものである」

意外かもしれないが。どんどん真相に近づいていったという感じではなかったこと。途中で、心は関係ないんじゃね?路線にいきかけていたことが見てとれる。

それから、およそ150年の間に。

涙を流す能力は、初期のヒト科動物に適応上の優位性を与えた可能性があるとして、いくつかの説が提唱されてきた。

① 一番、何それ〜と思われそうなのが、水棲類人猿説だ。『アバター2』を思い出すような名前。

文字数がいきすぎるため、詳しく書いていられない。他力本願!これをこんなに調べる人は、あまりいないと思う。よくまとまっていた。

② 一方、わかりやすい生物学的理論だと、こういうものがある。涙は眼球を湿らせる → 有害なバクテリアを寄せつけにくい。

③ 1985年にある生化学者が広めた、泣くことによりストレスでたまっていた有害物質がとりのぞかれるという説は、(確固たる証拠はないにもかかわらず)とても人気がある。

④ そして、これが、おそらく最も受け入れられているものだが。涙とは、哺乳類の救難信号から進化した社会的信号の一種である、という説。

少しでも読みすいようにと、番号をふってみただけで。まだ他にもある。

泣くこと。

これほど基本的な人間の経験について、私たちが把握している確固たる事実は、驚くほど少ないのだ。

痛みやいらだちの結果として、反射的に、涙を流す動物はいるが。

感情的な涙を流すのは人間だけである。

泣くことで、捕食者に自分の存在を知らせてしまう可能性がある。泣くというのは、危険をともなう行為なのだ。

しかし。叫び声をあげたり、他の大きな音響信号を発したりするよりは、はるかにリスクが少ないのである。(泣き声を出さずに涙を流すのなら、それは、音響信号ではなく視覚信号にあたる)

玉ねぎを切っている時に流れる涙を構成する、タンパク質・酵素・脂質・代謝産物・電解質。

感情的な涙には、より多くのタンパク質が含まれているという。感情的な涙の粘性は高くなる。皮膚の上をゆっくりと流れ落ちる。

このような仕組みは、感情的な涙を他者に気づかれやすいものにしている。

ヒトや旧世界の霊長類は、視覚皮質が肥大している。

視覚皮質:大脳の後頭葉後極に局在する皮質領域で、視覚路の最高中枢

それ以外の説もあるかもしれないが。表情を読みとるために進化したのではないか、と考えられている。「表情」には、赤面や涙も含まれる。

人間の場合。泣くということは、子どものみならず大人にとっても、社会的つながりを深める手段として有効であるようだ。

涙は、悲しみや嘆き以外に、喜びや恍惚とも結びつくことがある。

涙の描写は幅広く濃いのだ。

それぞれの時代において、異なるコンテクスト(背景・状況・場面・事情・文脈)が異なる身体と共鳴し、異なる意味をもつ涙を生み出してきた。

これだけは言いきれる。

涙とは、不随意的な神経生理学的プロセスと認知の、両方の産物である。

偉大なダーウィンだが、この点においては、完全に間違っていた。

一人で車を運転している時に涙が出やすい、という人たちが一定数いるらしい。

涙は、私たちを不意打ちすることがある。動揺する必要のないところで、私たちを動揺させることがある。

このように。涙が感情の母であり、その逆ではないかのように見えることまである。

ますます不思議な、涙というもの。

泣くことがカタルシスをもたらすという考え方は、広く浸透している。

ところが、それは建前かもしれないのだ。

ある実験が行われた。

同じ、泣けると評判の映画。親しい誰かと一緒に観た時に比べ、実験室内で1人で見た場合、被験者らの泣く確率が下がった。さらに。後者の時のほとんどの被験者に、泣いても、気分の改善が確認されなかった。

私は、1人で観ようが10回目だろうが、『容疑者Xの献身』で号泣するのだが……。日本の映画で一番好きだ。実写が原作を優に超えている。

(全容を読んで。観たのが2度目なのでは?90分後くらいの測定はしてみたの?など、正直、少しひっかかる点のある実験ではあった)

これは、泣くことの社会的機能の、さらなる証拠なのだろうか。一人で泣く時は、それを目撃する人がいないため、涙の意味あいが違ってくるのだろうか。

この、目撃する人について、もう少し考えてみたい。

信心深い人たちが、神を瞑想し敬虔な涙を流す時は、どうなのか。前述した2ケースの、どちらに近いのか。

冒頭に出した、ヨブ記の一部。「私の友は私をあざける。しかし、私の目は神に向かって涙を流す」

私たちは、遠く離れていたり・非常に象徴的であったりする愛着ある何かのために、涙を流すことができる。

こうなのではないか。

人生における、「一緒に泣く」ことについて。

『容疑者Xの献身』を例に考えてみる。

花岡靖子は、自首するために、出頭したのではない。彼女は、石神哲哉と愛を共有したくて、同じ世界へ行ったのだ。経験(男女のそれを含む)豊富な人だからこそ、これは一生に一度しか体験しないものだと、よくわかるのだ。

大人の女性になった頃、娘にも、母の選択と気持ちがわかる日がおとずれる。

石神哲哉は、本当の本当は、Xでい続けることができなかったこと・花岡靖子が「私も石神さんと一緒に罪を償います」と言ってくれたことが、うれしかったのか。

あの号泣の涙は、うれし泣きが含まれた、人間の究極的に複雑な涙だったのか。

これを考える時、私は、この作品にボロ泣きしてしまう。

我々は、自分一人ではとことん何もできない状態で、この世に生を受ける生き物だ。

他の動物に比べ、私たちは、極端に「傷つきやすい」。

成熟するにつれて、身体的・感情的な能力は向上してはいくが。大人になっても、ふと気をぬけば、すぐさま無力感にさいなまれる。

みんなはどうかわからないけど。

私はいつまでたってもそうだよ。

知性なんて、ほんの少ししか、助けてくれない。大泣きする時なんて、人類の歴史ーーとか、全く関係なくなってしまう。自分と、世界中であとたった1人のことしか、考えられない。

いろいろ無駄で、笑っちゃうよね。

つまり。こんな話は所詮、誰も救わないわけ。諦めや自虐ではなく、真実だ。それでも書く。それだけだ。

感情的になっている人を見ると、自分自身が感情的になっているのと同じように、脳の神経領域が活性化するそうだ。

涙には、怒りを強力に中和する効果があると、判明している。恋人同士のケンカには、涙が欠かせないのかもしれない。

女性の涙には、男性の性的興奮を抑制する物質が含まれていることが、示唆されている。性的な欲求の代わりに、庇護欲が増している可能性はある。

泣くということは、少なくとも一時的には対処しきれない重要な問題があることを、自分自身にも他人にも知らせること。

ここで、やっと、泣かない人たちの話をする。

容疑者Xになる前の、恋をする前の、石神のことだ。

涙が人間のきずなを深めるのに重要だとしたら、泣かない人の構築する社会的なつながりは、より薄いものなのだろうか。

実験や研究を経て。彼ら彼女らは、たしかに、引きこもりがちであり・人間関係が希薄な傾向があることがわかった。

ここで一から書きはじめると、文字数がいきすぎてしまう。過去回を読みにいってほしい。濡れた目ではなく乾いた目をもつ人たちに、フォーカスした回だ。

大泣きした後は、副交感神経系が優位になる。

「戦うか逃げるか」という、いわば究極の二択から、脱却することができるだろう。重荷がとりのぞかれ、物事が明確になったかのように、感じることができるだろう。

やるかやられるか、に近い。こんなものをずっと感じているのは、誰だって疲れる。リラックスの正体について、私は個人的に、このように考えている。

涙の逆(?)笑いにも、高い効果がある。

結局、そんな普通すぎることを言って〆るのか、と思われるだろうか。

私のライティング・スタイルは、一番最初から、ずっとこうだ。たった1つのシンプルなことを言いたいがために、長々と書く。現代人が信じないからだ。大昔から、格言などに、せっかく大切なことが短くまとめられているのに。

泣いて笑って、生きていこう。